- Stadtkirche (Bayreuth)

-

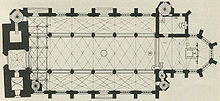

Die Stadtkirche von Bayreuth ist eine dreischiffige Basilika im spätgotischen Stil und die größte Kirche der Stadt. Sie ist seit 1614 der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht.

Inhaltsverzeichnis

Lage

Die Bayreuther Stadtkirche liegt am Rande der historischen Altstadt, unweit der südlichen Stadtmauer, und heute am Rande der Fußgängerzone. Einige Gebäude in der Nähe sind Burggüter der Stadt Bayreuth. Der Kirchplatz ist eng mit Häusern umbaut, die Südfront zur Kanzleistraße ist offen.

Ausstattung

Zur Innenausstattung zählt der Hochaltar aus dem 17. Jahrhundert, ein neugotischer Taufstein, mehrere Gemälde, ein Altarkruzifix und zwei Sandsteinreliefs.

Hochaltar

Der Hochaltar von 1615 wurde von Markgräfin Maria gestiftet. Er erinnert noch an einen gotischen Drei-Flügel-Altar. Die Tafelbilder stammen allerdings aus dem frühen 19. Jahrhundert und wurden von dem aus Bayreuth stammenden August Riedel gemalt.

Kanzel

Die Kanzel mit kunstvoll geschnitzten neugotischem Kanzeldeckel wurde erst 1871/72 zusammen mit den Bänken und dem Taufstein aufgestellt. Wobei allerdings bei letzterem acht Alabaster-Reliefs von 1615 mitverwendet wurden.

Epitaphien

Die Kirche beherbergt eine größere Anzahl gut erhaltener Epitaphien aus Stein. Diese stammen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Darunter befindet sich eine große Zahl von Kindergrabsteinen. Häufig vorkommende Familien sind die Kanne, die von Feilitzsch, die von Pudewels, aber auch weitere Adelsfamilien von lokaler Bedeutung, wie die Erffa, Künsberg oder Lüschwitz.

Die Kirche hat auch einige ältere Epitaphien aus Holz aufzuweisen: Es sind dies die Epitaphien für Pfarrer und Superintendanten Justus Bloch, sowie für den Bayreuther Bürgermeister Pankrazius Bidermann. Der sog. Küffnersche Epitaph enthält zwei Besonderheiten: Das Mittelteil des in Altarform angefertigten Werkes stammt aus dem Mobiliar der Vorgängerkirche, d.h. aus der Zeit um 1500. Die Predella - um 1615 angefertigt - zweigt das älteste erhaltene Ansicht der Stadt Bayreuth.

-

Gemehrtes Wappen der von Schaumberg auf einem Epitaph

Orgel

Die Dreifaltigkeitsorgel wurde erst 1961 erneuert. Sie besitzt vier Manuale und sechzig Register. Im Bereich des Sakristeieingangs gibt es eine weitere kleine Orgel, die sog. Magdalenenorgel. Ihr Name erinnert an ein früheres Patrozinium der Kirche.

Glocken

Die acht Glocken sind auf die beiden Kirchtürme verteilt. Drei von ihnen wurden 1624 gegossen, die anderen wurden in den Jahren 1961 - 63 installiert.

Fürstengruft

Im Chorbereich befindet sich eine Gruft der Markgrafen von Brandenburg-Bayreuth.

Geschichte

Älteste Teile der heutigen Kirche befinden sich im Untergeschoss des nördlichen Westturmes aus dem 12. oder 13. Jahrhundert. Nach der Zerstörung durch die Hussiten Anfang Februar 1430 begann 1437 der Bau der Kirche in ihren heutigen Ausmaßen. Markgraf Georg der Fromme führte 1528 in Bayreuth die Reformation ein. Hussiten zerstörten die Kirche 1430. Ab 1437 entstand nach den Plänen eines Bamberger Steinmetzen Meister Oswald ein neues Gotteshaus. Es war fast dreimal so groß wie der Vorgängerbau, konnte - nach jahrelanger Bauunterbrechung - erst 1495 fertiggestellt werden.

Nachdem Markgraf Christian im Jahre 1603 seine Residenz von Kulmbach nach Bayreuth verlegt hatte, baute sein Hofbaumeister Michael Mebart die Kirche zur Hofkirche und zur Hauptkirche des Fürstentums Brandenburg-Bayreuth aus. Aus diesem Anlaß wurde auch die Fürstengruft im vorderen Bereich der Kirche angelegt. Bis Mitte des 18. Jahrhunderts diente sie als Grablege für insgesamt 26 Mitglieder der Markgrafenfamilie.

1605 und in geringerem Umfang 1621 wurde sie bei Bränden beschädigt. Das Erdgeschoss des nördlichen Westturmes ist aufgrund der Verfüllung mit Trümmern nicht mehr zugänglich. An der Außenwand wurde daher ein kleiner Treppenturm angebaut. 1632 durchbrach im Dreißigjährigen Krieg der Legende nach eine Kanonenkugel ein Chorfenster, richtete aber keinen Personenschaden an. Diese Begebenheit ist durch ein stilisiert zerbrochenes Fenster mit Jahreszahl im Glas am Chor sichtbar.

Eine umfassende Renovierung und Purifizierung (Stilbereinigung) im 19. Jahrhundert beseitigte wesentliche Ausstattungsbestandteile wie barocke Schmuckelemente. Das Hauptportal zwischen den Türmen wurde mit neogotischen Elementen ausgestattet, der ursprüngliche, bescheidenere Figurenschmuck ging verloren. Bei der Renovierung 1975-1978 wurden die Emporen entfernt.

Heute gehört sie mit der Spitalkirche am Markt und der Gottesackerkirche auf dem Stadtfriedhof zur evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bayreuth-Stadtkirche. Sie ist zugleich Sitz des Kreisdekans des Kirchenkreises Bayreuth, sowie Sitz des Dekans (für 28 Pfarreien).

Aktuelles

Seit Jahren war die Kirche baufällig und eine Sanierung wird derzeit durchgeführt. Das Fundament hatte sich abgesenkt und von Dach- bzw. Mauerwerk hatten sich Einzelteile gelöst. Mehrere Initiativen setzen sich für die Sanierung der Kirche ein. Bei der Sanierung soll auch versucht werden, die Fürstengruft für die Allgemeinheit zugänglich zu machen.

Literatur

- Friedrich H. Hofmann: Bayreuth und seine Kunstdenkmale, München 1902. S. 13-20. Hofmann stellt die Baugeschichte der Bayreuther Stadtkirche völlig willkürlich und fabulierend dar; dieser Darstellung folgt in weiten Teilen auch August Gebessler: Stadt und Landkreis Bayreuth, München 1959, S. 7-12.

- Ein erster Versuch zur Berichtigung der falsch tradierten Baugeschichte bei Wilfried Engelbrecht, Unsser libs goczhawss sant Marie magdalene - Anmerkungen zur Baugeschichte der Bayreuther Stadtkirche, erschienen in: Archiv für Geschichte von Oberfranken, Bayreuth 1991

- Kurt Herterich: Im Historischen Bayreuth, Bayreuth 1998; Ellwanger

Weblinks

Commons: Stadtkirche Heilig Dreifaltigkeit Bayreuth – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Commons: Stadtkirche Heilig Dreifaltigkeit Bayreuth – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien- Offizielle Webpräsenz der Stadtkirche

- Luftbild der Stadtkirche im BayernViewer

- Liste der in der Fürstengruft bestatteten Personen

- Außensichten der Stadtkirche mit Detailaufnahmen

49.94319411.574599Koordinaten: 49° 56′ 35″ N, 11° 34′ 29″ OKategorien:- Kirchengebäude in Bayreuth

- Basilika (Bautyp)

- Baudenkmal in Bayreuth

-

Wikimedia Foundation.