- Sverdrup-Inseln

-

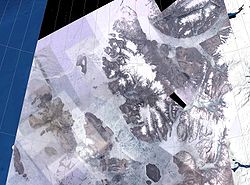

Sverdrup-Inseln NASA-Landsatellitenfoto der Sverdrup-Inseln

Von links nach rechts: Ellef Ringnes Island, Amund Ringnes Island und Axel Heiberg IslandGewässer Arktischer Ozean Archipel Königin-Elisabeth-Inseln Geographische Lage 79° 0′ N, 98° 0′ W79-98Koordinaten: 79° 0′ N, 98° 0′ W Anzahl der Inseln 6 Hauptinseln Hauptinsel Axel Heiberg Island Gesamtfläche 66.000 km² Einwohner (unbewohnt) Die Sverdrup-Inseln sind ein Archipel der nördlichen Königin-Elisabeth-Inseln in Nunavut, Kanada. Die Inseln liegen westlich von Ellesmere Island auf etwa 82° Nord und 95° West. Die Hauptinseln der Gruppe sind die Axel Heiberg Island, die Amund Ringnes Island und die Ellef Ringnes Island, Meighen Island, King Christian Island und Stor Island.

Auch eine Anzahl von kleineren Inseln in den umliegenden Gewässern gehören zur Gruppe, die nach dem norwegischen Forscher Otto Sverdrup benannt ist, der sie von 1898 bis 1902 mit dem Schiff Fram erforschte und kartografierte. Einige der Inseln waren damals von Inuit bewohnt. Heute ist die Axel-Heiberg-Insel die einzige mit einer zumindest saisonalen Forschungsstation, der Mc Gill Arctic Research Station mit einer Sommerbesatzung von acht bis zwölf Personen. Von 1948 bis 1978 gab es auf der Ellef-Ringnes-Insel die permanent besetzte Forschungsstation Isachsen. Heute ist Isachsen eine automatische Wetterstation.

Inhaltsverzeichnis

Hauptinseln

Insel Erhebung Höhe

mFläche

km²Rang

KanadaRang

WeltAxel Heiberg Island Outlook Peak 2211 43178 7 32 Ellef Ringnes Island ... 260 11295 16 69 Amund Ringnes Island Gebirgskamm 265 5255 25 111 Meighen Island ... 300 955 50 337 King Christian Island King Christian Mountain 165 645 60 420 Stor Island ... 500 313 87 ... Sverdrup Outlook Peak 2211 66000 - - Die Arktisexpedition auf der Fram von 1898 bis 1902

Im Juni 1898 verließ die Fram Norwegen. Sverdrups Absicht war es, sie durch die Kanäle zu führen, die Grönland von Ellesmere Island trennen. Doch sein Plan wurde durch undurchdringliches Eis vereitelt, statt dessen überwinterte er mit dem Schiff in einem Naturhafen an der Ostküste der Ellesmere-Insel, den er Fram Haven nannte. Während diesem Winter und Frühling erforschten Sverdrup und seine Männer die Bache-Halbinsel und die zentrale Ellesmere Island. Ein Schlittenteam erreichte auch die Westküste.

Im nächsten Sommer blockierte das Eis erneut Sverdrups Nordweg; er war gezwungen, seinen Originalplan aufzugeben. Anstelle dessen entschied er sich, seine Forschungen auf die Ellesmere-Insel und die Gewässer rund um sie zu konzentrieren. Er fuhr mit der Fram nach Süden und dann gen Westen in den Jones Sound, wo er drei Winter in Folge verbrachte, den ersten im Harbour Fjord und die zwei darauf folgenden im Goose Fjord.

Von diesen Basen aus erforschten und kartierten Sverdrup und seine Männer den größten Teil der Westküste der Ellesmere-Insel und die Gruppe von Inseln, die jetzt als Sverdrup-Inseln bekannt sind. Der Arktishistoriker William Barr nennt dies „eine der eindrucksvollsten Leistungen, die in der Polarforschung jemals erreicht wurden“.[1] Auch ist dies der Grund für die große Menge an norwegischen Namen, die sich in der kanadischen Arktis finden lassen.

Die Benennung der drei Hauptinseln geschah zu Ehren der Sponsoren: Axel Heiberg (1848–1932), Amund Ringnes (1840–1907) und Ellef Ringnes (1842–1929) waren die Eigentümer der norwegischen Brauerei Ringnes.

Die norwegische Forderung

Als Sverdrup 1902 nach Norwegen zurückkehrte, informierte er König Oskar II. von Schweden und Norwegen, dass er für Norwegen Besitz genommen hatte von allem Land, das er entdeckt hatte. Doch Norwegen war zu dieser Zeit nicht sehr darauf aus, sich um die Eignerschaft an den arktischen Gebieten zu kümmern, da es noch immer um die Unabhängigkeit von Schweden rang. Kanada reagierte zunächst relativ uninteressiert auf die Forderungen, bis es sich in den Zwanzigerjahren schließlich vergegenwärtigte, dass eine andere Nation einen großen Teil dessen beanspruchte, was es als sein Eigen betrachtete.

Die Zugehörigkeit der Sverdrup-Inseln blieb für Kanada ein Anliegen, bis der Konflikt 1930 freundschaftlich durch Verhandlungen beigelegt wurde. Der Schlüssel zu der Einigung waren Sverdrups Karten. Ein Biograf Sverdrups schrieb: „Ohne sie wäre Ottawa ignorant geblieben, wer weiß für wie lange... Wenn Sverdrup die Inseln nicht dann entdeckt hätte, als er es tat, wären sie mit großer Wahrscheinlichkeit von den Forschern eines Landes gefunden und beansprucht worden, das sehr viel besser in der Lage gewesen wäre als Norwegen, die Angelegenheit zu verfolgen.“ Sverdrup hatte die norwegische Regierung jahrelang gedrängt, seine Forderung voranzutreiben.

Am 11. November 1930 wurde zwischen der norwegischen Regierung, der britischen Regierung (die Norwegen gerade die Bouvet-Insel im Südatlantik abgetreten hatte), der kanadischen Regierung und Sverdrup selbst ein Handel geschlossen. Als Teil dieses Vertrages gab Norwegen seine Gebietsansprüche auf das von Sverdrup entdeckte Land formell auf, während Kanada Sverdrup eine Summe von 67.000 $ zahlte, angeblich für seine Originalkarten und Aufzeichnungen. Der echte Grund war natürlich, dass Norwegen so die kanadische Souveränität in der Arktis nicht herausfordern würde – Kanada kaufte die Inseln einfach zurück.

Fünfzehn Tage nach dem Vertragsabschluss starb Otto Sverdrup.

Sverdrups Tagebücher existieren noch heute. Sie wurden Sverdrups Familie zurückgegeben und befinden sich nun in der Manuskriptenabteilung der Universität Oslo. Die Karten jedoch scheinen verloren gegangen zu sein. Anscheinend waren sie ein zusammenhängendes Kartenset und ähnelten den 1903 in Sverdrups Buch Nyt Land abgedruckten. Allerdings waren sie wahrscheinlich detaillierter.

Literatur

- William Barr: Otto Sverdrup (1854–1930). In: Arctic 37, 1984, S. 72 f.

Einzelnachweise

- ↑ Barr, S. 73

Weblinks

Kategorien:- Unbewohnte Inselgruppe

- Königin-Elisabeth-Inseln

- Inselgruppe (Kanada)

- Inselgruppe (Arktischer Ozean)

- Inselgruppe (Nordamerika)

- Norwegische Geschichte

- Geschichte Kanadas

- Geographie (Nunavut)

Wikimedia Foundation.