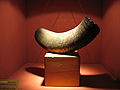

- Trinkhorn

-

Als Trinkhorn bezeichnet man ein schon im Altertum gebräuchliches Trinkgefäß, das ursprünglich aus Tierhörnern (Büffel oder Ochsen) angefertigt, von den Griechen aber zur Zeit verfeinerter Kultur in Ton und Metall nachgebildet wurde. In manchen Kulturen wurde gleichzeitig ein so genanntes Rhyton genutzt, aus dem im Unterschied zum normalen Trinkhorn aus der offenen Spitze, und nicht aus der großen Mündungsöffnung, getrunken wurde.

Die wahrscheinlich älteste Abbildung eines Trinkhorns ist die Venus von Laussel, eine vor ca. 25.000 Jahren in Frankreich angefertigte Kalksteinfigur. Ob es sich dabei tatsächlich um ein Trinkhorn handelt ist heute nicht mehr festzustellen, da Hörner auch als Farb- und Nahrungsbehälter gedient haben können, jedoch spricht der Gestus der Frau, die das Horn mit der Mündung zum Gesicht führt, stark für eine Nutzung als Trinkgefäß.

Archäologische Nachweise zur Verwendung von Trinkhörnern, in Form von Metallbeschlägen und Aufhängegarnituren, stammen bereits aus der Bronzezeit. Eine beeindruckende Sammlung von neun mit Bronze und Gold beschlagenen Trinkhörnern wurde dem so genannten Keltenfürst von Hochdorf mit ins Grab gegeben. Ebenfalls bemerkenswert sind die Trinkhornfunde von Sutton Hoo und Taplow aus dem 7. Jahrhundert n. Chr. Außerdem wurden in der ersten Hälfte des 1. Jahrtausends auffallend viele Trinkhörner aus Glas angefertigt, die vom rheinischen Raum aus bis nach Skandinavien gehandelt wurden. Aufgrund der oft aufwändigen Verzierungen mit wertvollen Materialien werden Trinkhörner oft als repräsentative Trinkgefäße für besondere Anlässe, wie zum Beispiel einem offiziellen Willkommenstrunk, oder auch für kultisch religiöse Handlungen aufgefasst.

Bildliche Darstellungen von Trinkhörnern finden sich auf dem Teppich von Bayeux und gotländischen Bildsteinen. Für die Forschung sind diese neben den archäologischen Funden von besonderer Bedeutsamkeit, da es sich dabei um Zeitzeugnisse handelt, und nicht wie literarische Überlieferung erst Jahrhunderte später verfasst wurden.

Bei der literarischen Überlieferung handelt es sich vor allem um altnordische Sagas, in denen Trinkhörner eine mehr oder weniger prominente Rolle spielen. Das literarisch interessanteste Trinkhorn, Grímr inn góði, findet sich im Þorsteins Þáttr bæjarmagns, einer der Vorzeitsagas. Es handelt sich dabei um ein magisches Trinkhorn mit einem menschlichen Kopf an der Spitze, das einerseits die Macht seines Besitzers bestätigt, andererseits aber auch die Zukunft vorhersagen kann. Eine solche Darstellung eines Trinkhorns ist einzigartig in der altnordischen Literatur, auch wenn noch viele weitere Hörner Erwähnung finden.

Ein außernordischen literarischer Beleg für die Verwendung von Trinkhörnern (cornu urii) gibt Julius Caesar in De bello gallico (Buch 6, Kap. 28):

- „ Hoc se labore durant adulescentes atque hoc genere venationis exercent, et qui plurimos ex his interfecerunt, relatis in publicum cornibus, quae sint testimonio, magnam ferunt laudem. Sed adsuescere ad homines et mansuefieri ne parvuli quidem excepti possunt. Amplitudo cornuum et figura et species multum a nostrorum boum cornibus differt. Haec studiose conquisita ab labris argento circumcludunt atque in amplissimis epulis pro poculis utuntur.“ (Man gibt sich deshalb viel Mühe, sie in Gruben zu fangen und zu töten: ein mühevolles Jagdgeschäft, in dem sich die jungen Leute üben und abhärten; großes Lob erhält deshalb, wer die meisten erlegt hat und zum Beweis der Tat die Hörner der Tiere dem Volk aufweist. Der Auerochse wird übrigens nie zahm und gewöhnt sich nicht an die Menschen, auch wenn man ihn ganz jung einfängt; seine Hörner sind an Weite, Gestalt und Aussehen von den Hörnern unsere Ochsen sehr verschieden; man sucht sie eifrig, fasst den Rand mit Silber ein und verwendet sie bei glänzenden Festmählern als Becher.)

Die Nutzung von Trinkhörnern war jedoch nicht auf den europäischen Raum beschränkt. Vor allem im skythischen Raum wurden viele aus Gold gefertigte Trinkhörner gefunden, ebenso wie Trinkhorndarstellungen auf Goldplättchen. Weitere Hinweise auf die Nutzung von Hörnern als Trink- und Aufbewahrungsgefäße gibt es auch aus Afrika und Nordamerika.

Im gotischen Mittelalter waren Trinkhörner Gegenstand aufwändiger künstlerischer Verzierung, indem sie in Metall, vornehmlich in vergoldetes Silber, gefasst und mit einem Fuß oder gar mit einem architektonischen Unterbau versehen wurden. Neben Tierhörnern wurden auch ausgehöhlte Elefantenzähne, später Rhinozeros- und Narwalzähne benutzt, die entweder nur poliert, oder mit Schnitzereien verziert wurden. Die Renaissance bildete das Trinkhorn zu einem Prunkgefäß von höchstem Luxus aus. Zuletzt wurden auch die Hörner selbst in Glas und Silber nachgebildet.

In der heutigen Zeit dienen sie meistens als Schaustücke. In der Metal- sowie der Mittelalterszene sowie bei Studentenverbindungen und Anhängern der Asatru finden Trinkhörner weiterhin Verwendung. Trinkhörner werden auch als Bierkrüge aus Ton hergestellt.

-

Bildliche Darstellung von Trinkhörnern auf dem Teppich von Bayeux (um 1070)

Inhaltsverzeichnis

Weiterführende Literatur

- Detlev Ellmers: Zum Trinkgeschirr der Wikingerzeit, in: Offa 21/22; 1964/1965; S. 21-43.

- Vera I. Evison: Germanic Glass Drinking Horns, in: Journal of Glass Studies XVII; 1975; S. 74-87.

- Siegfried Gehrecke: Das Trinkhorn in vor- und frühgeschichtlicher Zeit, unter besonderer Berücksichtigung der römischen Kaiserzeit (ungedr. Dissertation); Berlin; 1950.

- J. Grüß: Zwei altgermanische Trinkhörner mit Bier- und Metresten, in: Prähistorische Zeitschrift Band XXII; 1931; S. 180-191.

- Dirk Krauße: Trinkhorn und Kline. Zur griechischen Vermittlung orientalischer Trinksitten an die frühen Kelten, in: Germania 71/1; 1993; S. 188-197.

- Dirk Krauße: Hochdorf III. Das Trink- und Speiseservice aus dem späthallstattzeitlichen Fürstengrab von Eberdingen-Hochdorf (Kr. Ludwigsburg) (= Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg Band 64); Stuttgart; 1996.

- Christa Müller: Die Trinkhörner der Vorzeit im mitteleuropäischen Raum (ungedr. Dissertation); Mainz; 1955.

- Clara Redlich: Zur Trinkhornsitte bei den Germanen der älteren Kaiserzeit, in: Prähistorische Zeitschrift 52; 1977; S. 61-120.

- Jacqueline Simpson: Grímr the good, a magical drinking horn, in: Études Celtiques X/2; 1963; S. 489-515.

- Carol Neumann de Vegvar: Drinking Horns in Ireland and Wales: Documentary Sources, in: Bourke, Cormac (Hg.): From the Isles of the North. Early Medieval Art in Ireland and Britain. Proceedings of the Third International Conference on Insular Art held in the Ulster Musuem, Belfast, 7-11 April 1994; Belfast; 1995; S. 81-87.

Einzelnachweise

Weblinks

Siehe auch

Wikimedia Foundation.