- Zarafa

-

Zarafa (* um 1825; † 12. Januar 1845) war eine Giraffenkuh, die als erste seit der sogenannten Medici-Giraffe nach über 300 Jahren lebend Europa erreichte. Nach einer mehr als zweijährigen Reise und über 7000 Kilometern betrat sie im Jahr 1827 europäischen Boden. Zwei weitere Giraffen erreichten Europa anschließend im selben Jahr.

Inhaltsverzeichnis

Herkunft

Zarafa stammte aus der Gegend vom Blauen Nil, dem heutigen Sudan. Sie wurde als ein Geschenk Muhammad Ali Paschas, des Vizekönigs von Ägypten, für Karl X., König von Frankreich, auf den Weg nach Paris gebracht. Ihr Name war dem arabischen Wort für die „Giraffe“ (زرافة: die Liebliche) entlehnt, von dem auch die Bezeichnung der Tierart hergeleitet ist.

Leben und Wirken

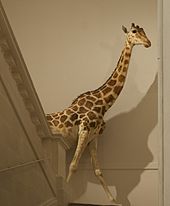

Zarafa war 1825 als Jungtier von Jägern in der Nähe von Sannar eingefangen und zunächst per Kamel nach Khartum gebracht worden. Von Khartum aus wurde sie auf dem Nil über 2500 Kilometer und über die sechs Nil-Katarakte per Schiff nach Kairo transportiert. Von Alexandria aus wurde das Tier im Oktober 1826 über das Mittelmeer nach Marseille verschifft. In das Oberdeck des Schiffes hatte man ein großes Loch gesägt, durch das die Giraffe ihren Hals strecken konnte. Die Ankunft der Giraffe im April 1827 in Frankreich war eine Sensation. Scharen von Bürgern strömten herbei, um das Tier auf seinem 41-tägigen Fußweg von Marseille nach Paris zu bewundern. Bei ihrer Ankunft in Paris am 30. Juni 1827 wurde die Giraffe von 60.000 Bürgern in den Jardin des Plantes begleitet, wo sie anschließend fast 18 Jahre lebte. Dem König und dem gesamten Hof wurde sie am 9. Juli im Schlosspark von Saint-Cloud vorgeführt.[1] Zarafa starb am 12. Januar 1845. Der Kadaver wurde ausgestopft, das Präparat befindet sich heute im Musée d’Histoire naturelle in La Rochelle.[2]

Zarafa inspirierte eine Giraffenmode. Die Frauen trugen das Haar „à la girafe“ mit hohen Knoten hochgesteckt.[3] Die Männer bevorzugten hohe Hüte, sogenannte „girafiques“, dazu Krawatten und gefleckte Westen.[4]

Weitere Giraffengeschenke Ali Paschas

Ali Pascha sandte zur selben Zeit noch zwei weitere Giraffen nach Europa - eine nach London an Georg IV., die andere an Franz II. nach Wien -, die dort etwas später als Zarafa ebenfalls 1827 ankamen. In beiden Städten lösten die Tiere die gleiche Faszination aus wie die Giraffe in Paris.

Die Wiener Giraffe wurde in der Menagerie von Schönbrunn untergebracht, starb jedoch nach einem Jahr. Aus dem Jahr 1828 sind Wiener „valses à la girafe“, für Violine mit Pianoforte oder Guitarre belegt.[5] Die englische Giraffe, ebenfalls ein Jungtier, erreichte London am 11. August 1827. Auf Anweisung Georgs IV. wurde die Giraffe ausschließlich mit Milch ernährt. Ein Gemälde von 1827, The Nubian Giraffe von Jacques-Laurent Agasse, zeigt im Hintergrund eine Kuh. Am 14. Oktober 1829 starb das Tier und wurde ausgestopft.[6]

Literatur

- Michael Allin: Zarafa – Die außergewöhnliche Reise einer Giraffe aus dem tiefsten Afrika ins Herz von Paris. Diana Verlag, München und Zürich 2000 ISBN 3-453-17709-6 (Abstract, englisch)

- Adam Jaromir: Zarafa. Gimpel Verlag, Hannover 2009. ISBN 978-3-9811300-3-4

- Gabriele Mauthe: „A la giraffe!“ Die erste lebende Giraffe in Wien. Eine kulturhistorische Notiz zum 250-Jahr-Jubiläum des Tiergartens Schönbrunn in Wien. In: Biblos. Beiträge zu Buch, Bibliothek und Schrift. Hrsg. Österreichische Nationalbibliothek Wien. 51/1 (Wien 2002) ISSN 0006-2022, S. 111–128

- Samuel Schilling: Ausführliche Naturgeschichte des Thier-, Pflanzen- und Mineralreichs [...]. Breslau 1837 (mit Abb.); S. 270 f.

Weblinks

- La girafe de Charles X. et son voyage du Soudan à Paris mit einem Foto des Präparats auf der Museumstreppe in La Rochelle (Pdf, französisch; abgerufen am 18. April 2010)

- Les Amis de Zarafa

Einzelnachweise

- ↑ Susanne Greilich, York-Gothart Mix: Populäre Almanache im frühmodernen Europa: Der Hinkende Bote/Messager boiteux, Seite 46. ISBN 3-11-018632-2, abgefragt am 29. Juni 2011

- ↑ La girafe de Charles X. et son voyage du Suodan à Paris

- ↑ Ludmila Kybalová u.a.: Das große Bilderlexikon der Mode. Vom Altertum bis zur Gegenwart. Gütersloh, Berlin 1976; S. 336 f.

- ↑ Stéphane Frattini: Copain de Paris. Édition Milan, Toulouse 2006 ISBN 2-7459-1484-7

- ↑ Josef Zuth: Handbuch der Laute und Gitarre: Wien 1926–28. Georg Olms Verlag 2003; S. 167; der Komponist: B. Lackenbacher

- ↑ Vernon N. Kisling: Zoo and Aquarium History. Ancient Animal Collections to Zoological Gardens. CRC Press 2000; S. 57 f.

Wikimedia Foundation.