- Zeche Dorstfeld

-

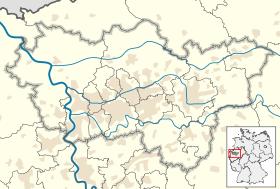

Zeche Dorstfeld Förderturm der Zeche Dorstfeld 5/6, 1959 Abbau von Steinkohle Abbautechnik Radschrämmaschine Betreibende Gesellschaft Gewerkschaft Vereinigte Dorstfeld Beschäftigte 3.622 Betriebsbeginn 1849 Betriebsende 1963 Nachfolgenutzung Creativzentrum der Volkshochschule Dorstfeld Geografische Lage Koordinaten 51° 30′ 41″ N, 7° 24′ 41″ O51.5113888888897.4113888888889Koordinaten: 51° 30′ 41″ N, 7° 24′ 41″ O Lage Zeche DorstfeldStandort Dortmund-Dorstfeld Gemeinde Dortmund Bundesland Nordrhein-Westfalen Staat Deutschland Revier Ruhrrevier Die Zeche Dorstfeld war ein Steinkohlen-Bergwerk im Dortmunder Stadtteil Dorstfeld.

Das Abteufen des Schachtes 1 der Zeche Dorstfeld, ursprünglich Gewerkschaft Vereinigte Dorstfeld, begann 1849, insgesamt wurden für das Bergwerk im Laufe der Zeit zehn Schächte abgeteuft. 1885 wurde erstmals im Ruhrbergbau eine Radschrämmaschine eingesetzt. Die Übernahme der Zeche Vereinigte Carlsglück & Planetenfeld im Jahre 1889 kennzeichnete den Weg zur Großzeche.

Zwischen 1860 und 1864 arbeitet der schwedische Chemiker Alfred Nobel auf der Zeche Dorstfeld und experimentiert dort mit Sprengstoffen im Bergbau.

Das Bergwerk betrieb zeitweise bis zu drei Kokereien:

- eine Kokerei beim Schacht Karlsglück

- eine Kokerei auf der Schachtanlage Dorstfeld 2/3 (1903–1963)

- eine Kokerei auf der Schachtanlage Dorstfeld 1/4 (1907–1929)

Am 16. Mai 1925 ereignete sich auf Schacht 5 eine schwere Sprengstoff- und Kohlenstaubexplosion, die 47 Todesopfer forderte.

Die größte Fördermenge erarbeiteten im Jahre 1939 3.622 Beschäftigte mit 1.329.941 Tonnen Kohle.

Die Zeche Dorstfeld wurde 1963 stillgelegt.

An die Zeche Dorstfeld erinnern heute die umgebauten Kauen- und Verwaltungsgebäude der Schachtanlage 2/3, in denen das Creativzentrum der Volkshochschule einen Standort gefunden hat, die Spitzkegelhalden in der Nähe des Revierparks Wischlingen sowie die erhaltenen Schlammabscheider-Türme der Schachtanlage 1/4, die heute für Wohnzwecke genutzt werden. In deren Nähe befinden sich noch weitere ehemalige Betriebsgebäude, die zum Teil verfallen sind und auf einem nicht zugänglichen Firmengrundstück liegen.

Auch die durch den Architekten Oskar Schwer aus Essen errichtete Bergmannssiedlung Oberdorstfeld in der Art einer Gartenstadt ist durchaus sehens- und lebenswert.

Die Schachtanlage 2/3 befand sich zwischen der Wittener Straße und dem Vogelpothsweg, ihr ehemaliger Gleisanschluss ist weitgehend identisch mit der Trasse der heutigen S-Bahn-Linie 1. Auf dem Gelände der Kokerei der Schachtanlage 2/3 wurden ab 1981 Schadstoffe wie Naphthalin und andere kokereitypische Kohlenwasserstoffe gefunden. Da dort bereits teilweise neue Wohnbebauung entstanden war, musste der Boden abgetragen werden.

Die Relikte der Zeche sind als Baudenkmal in die Denkmalliste der Stadt Dortmund eingetragen.[1]

Literatur

- Wilhelm Hermann, Gertrude Hermann: Die alten Zechen an der Ruhr. 6. Auflage, aktualisiert von Christiane Syré und Hans-Curt Köster. Langewiesche Nachf. Köster, Königstein im Taunus 2007, ISBN 3-7845-6994-3.

- Joachim Huske: Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier. 3. Auflage, Selbstverlag des Deutschen Bergbau-Museums, Bochum, 2006, ISBN 3-937203-24-9

Siehe auch

Einzelnachweise

- ↑ Nr. A 0291. Denkmalliste des Stadtbezirks Innenstadt-West. In: dortmund.de – Das Dortmunder Stadtportal. Denkmalbehörde der Stadt Dortmund, 27. Oktober 2008, abgerufen am 12. März 2011 (PDF, Größe: 87,7 kB).

Kategorien:- Stillgelegtes Bergwerk (Dortmund)

- Kohlenzeche (Dortmund)

- Grubenunfall

- Baudenkmal in Dortmund

Wikimedia Foundation.