- Zeche Rheinbaben

-

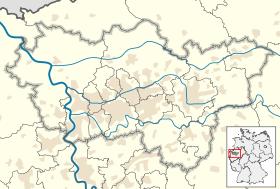

Zeche Rheinbaben Abbau von Steinkohle Förderung/Jahr 900.000 t Betriebsbeginn 1901 Betriebsende 1967 Geografische Lage Koordinaten 51° 32′ 51″ N, 6° 57′ 16″ O51.547516.95452Koordinaten: 51° 32′ 51″ N, 6° 57′ 16″ O Lage Zeche RheinbabenStandort Bottrop und Gladbeck Bundesland Nordrhein-Westfalen Staat Deutschland Revier Ruhrrevier Die Zeche Rheinbaben war ein Steinkohlen-Bergwerk in Bottrop und Gladbeck.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Im Jahre 1894 fassten mehrere Einzelgewerken ihren Feldesbesitz unter der Stadtgrenze zwischen Bottrop und Gladbeck zusammen und gründeten die Gewerkschaft Vereinigte Gladbeck.

Diese begann 1895 in Rentfort mit dem Abteufen der Doppelschachtanlage Thyssen und 1897 in Boy mit der Doppelschachtanlage Professor. Da die Gewerkschaft die beiden Felder unter dem Namen Zeche Vereinigte Gladbeck zusammengefasst hatte, wurden die Professor-Schächte auch mit der Schachtnumerierung Schacht 3/4 versehen. Das wurde über die gesamte Lebensdauer der Zeche so beibehalten.

1901 ging die Schachtanlage Professor 3/4 in Förderung. Im selben Jahr gründete der preußische Staat die Bergwerks-AG Recklinghausen, die neben einigen anderen Grubenfeldern am Nordrand des Ruhrgebietes auch die Zeche Ver. Gladbeck übernahm. Die Schachtanlage Professor 3/4 wurde nach dem vormaligen preußischen Finanzminister Georg Freiherr von Rheinbaben in Rheinbabenschächte umbenannt. Die Anlage wurde mit zwei identischen deutschen Strebengerüsten ausgestattet und weiträumig ausgebaut. Ab 1905 wurde die Bergwerks-AG Recklinghausen in Personalunion mit der Hibernia AG geleitet. Diese führte die Zeche Rheinbaben zusammen mit der Zeche Möller (ehemals Thyssen 1/2) als Berginspektion 2. 1912 wurde auf Rheinbaben eine Kokerei in Betrieb genommen.

1927 wurde die Bergwerks-AG Recklinghausen komplett von der Hibernia AG übernommen. Die Berginspektion 2 wurde in Bergwerk Gladbeck mit den eigenständigen Werksdirektionen Möller und Rheinbaben getrennt. Die Kokereien beider Schachtanlagen wurden schrittweise stillgelegt. Ab 1936 wurden beide Schachtanlagen als Einzelzechen fortgeführt. Der Schacht Rheinbaben 3 wurde mit einem neuen vollwandigen Fördergerüst versehen und zum Förderschacht für Großraumförderung ausgebaut. Ferner wurden die Aufbereitungsanlagen umfassend ausgebaut. Die jährliche Förderung der Zeche Rheinbaben betrug 900.000 Tonnen Kohle.

Ab 1940 wurde die auf Möller gewonnene Kohle auf Rheinbaben 3 gefördert, um die neuen Aufbereitungsanlagen mit nutzen zu können. Die Zeche Möller wurde allerdings als selbständiger Grubenbetrieb fortgeführt. Bedingt durch schwere Bombenschäden auf der Zeche Rheinbaben musste die Zeche Möller 1945 die Förderung zeitweise wieder übernehmen. Ab 1947 wurde wieder die Förderung wie im Vorkriegsstatus betrieben.

Stilllegung

Im Rahmen der Kohlekrise fasste die Hibernia AG die beiden Schachtanlagen endgültig zum Verbundbergwerk Möller/Rheinbaben zusammen. Nach einer Lagerstättenbewertung und der Vorlegung eines Sozialplanes wurde für 1967 die Stilllegung des Verbundbergwerks beantragt und am 31. März des Jahres durchgeführt.

Die Schächte Rheinbaben 3/4 wurden der Zeche Mathias Stinnes als Wetterschächte angeschlossen. Dort verblieben sie bis zur Stilllegung dieses Bergwerks.

Heutiger Zustand

Der Standort der Rheinbabenschächte im Nordosten von Bottrop fällt am ehesten durch die umfangreichen Werkssiedlungen auf, die heute teilweise unter Denkmalschutz stehen. Das gesamte weiträumige Zechenareal beherbergt heute ein Gewerbegebiet. Bis auf einige kleinere Nebengebäude und Teile der Zechenmauer ist nichts von der ursprünglichen Schachtanlage zu erkennen.

Literatur

- Wilhelm Hermann, Gertrude Hermann: Die alten Zechen an der Ruhr. 6. erweiterte und aktualisierte Auflage, Verlag Karl Robert Langewiesche, Nachfolger Hans Köster KG, Königstein i. Taunus, 2006, ISBN 3784569943

Kategorien:- Kohlenzeche (Bottrop)

- Kohlenzeche (Kreis Recklinghausen)

- Gladbeck

- Stillgelegtes Bergwerk (Bottrop)

- Stillgelegtes Bergwerk (Kreis Recklinghausen)

Wikimedia Foundation.