- Carl Gröpler

-

Carl Gröpler (* 22. Februar 1868 in Magdeburg; † 30. Januar 1946 ebenda) war preußischer Scharfrichter von 1906 bis 1937 und nahm Hinrichtungen in Preußen, Mecklenburg, Oldenburg, Braunschweig und den Hansestädten vor. Gröpler galt neben Friedrich Reindel (1824–1908) als prominentester preußischer Scharfrichter.

Inhaltsverzeichnis

Leben

Franz Friedrich Carl Gröpler kam als gemeinsames Kind des Eisenbahnarbeiters und Dienstmanns Heinrich Gröpler und seiner Ehefrau, Auguste Gröpler, geborene Anton, in Magdeburg zur Welt. Er wurde zunächst Musiker, war dann fünf Jahre Postarbeiter.[1] Gröpler erlernte das Pferdemetzgerhandwerk und betrieb in Magdeburg eine Wäscherei.[2] Sein Aussehen wurde als breitschultrige, kräftige Gestalt mit rötlichem Schnurrbart und militärisch kurzem Haarschnitt beschrieben.

Beruf

Gröpler war neben seinem Nachfolger Ernst Reindel einer der letzten Scharfrichter in Deutschland, die Enthauptungen noch mit dem Handbeil durchführten. Je nach örtlicher Begebenheit bediente er auch Fallschwertmaschinen. Einmal soll Gröpler vor einer Hinrichtung zu einem Justizwachtmeister gesagt haben: „Na ja, … Sie haben eine hässliche Nacht da in der Zelle hinter sich. Oder glauben Sie nicht an Gott? Ich – ja! Sonst könnte ich das hier nicht tun. Du sollst nicht töten – wer Blut vergießt, des Blut soll wieder vergossen werden – unsere Gesetze sind seine (Gottes) Gesetze – in diesem Wissen erfülle ich mein Amt.“[3] Der Justizwachtmeister hatte einen zum Tode Verurteilten in seiner letzten Nacht bewacht und mit diesem kurz vor dessen Enthauptung über Sinn und Zweck eines Geistlichen bei Hinrichtungen diskutiert. Von Theodor Lessing erhielt Gröpler 1925 den Beinamen der rote Richter.[4]

Am 7. April 1927 wurde der Vertrag des Preußischen Justizministers in Berlin vom 3. Mai 1924 mit dem Scharfrichter Carl Gröpler erneuert. Darin hieß es: „Herr Gröpler verpflichtet sich, auf Verlangen der Justizbehörden innerhalb des preußischen Staatsgebiets die gerichtlich erkannte Todesstrafe durch Enthauptung persönlich zu vollstrecken.“ Vom 13. April 1928 datiert ein Nachtragsvertrag zwischen dem Preußischen Justizfiskus und Gröpler. Statt bisher 60 Goldmark (1924; 1927: Reichsmark) und 50 Gold- bzw. Reichsmark für jeden seiner Gehilfen wurde Gröpler künftig eine Jahrespauschale von 3000 Reichsmark zugebilligt.[5]

Am 15. April 1925 richtete er in Hannover den Serienmörder Fritz Haarmann mit dem Fallbeil hin. Am Ende der Weimarer Republik hatte Gröpler nur noch wenige Hinrichtungsaufträge. Das änderte sich mit der zunehmenden Zahl von Hinrichtungen seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933. Gröpler soll dabei übereifrig gewesen sein und an der Richtstätte allzu häufig den Hitlergruß entboten haben.

Eine der letzten Exekutionen in der mittelalterlichen Manier mit der Axt waren die Hinrichtungen der Baronin Benita von Falkenhayn und ihrer Freundin Renate von Natzmer, die wegen Spionage vom Volksgerichtshof verurteilt und in Berlin-Plötzensee am 18. Februar 1935 vom Henker Carl Gröpler geköpft wurden.[6]

1936 wurde im Deutschen Reich als Enthauptungswerkzeug per Erlass die Guillotine als verbindlich eingeführt.[7] Jedoch wurde bis 1938 in einigen Teilen Deutschlands übergangsweise noch mit dem Handbeil vollstreckt. Die letzten Hinrichtungen im Deutschen Reich durch Handbeilenthauptung fanden im November 1942 in der Strafanstalt Dreibergen-Bützow als „Notvollstreckungslösung“ statt.[8]

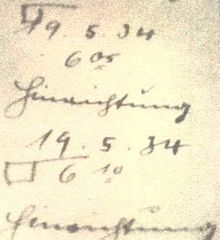

Jan Valtin: „Tagebuch der Hölle“ – Eintrag über die Hinrichtung von vier Kommunisten mit dem Beil durch Gröpler am 19. Mai 1934

Jan Valtin: „Tagebuch der Hölle“ – Eintrag über die Hinrichtung von vier Kommunisten mit dem Beil durch Gröpler am 19. Mai 1934

Carl Gröpler werden in seiner etwa 30-jährigen Dienstzeit rund 130 Hinrichtungen zugerechnet. 1937 ging er in den Ruhestand. An seine Stelle trat der Abdeckereibesitzer Ernst Reindel aus Gommern.

1945 wurde Carl Gröpler vom sowjetischen Militär an seinem Wohnort in Magdeburg festgenommen. Die Festnahme beruhte vermutlich auf der von ihm 1934 in der Untersuchungshaftanstalt Hamburg mit dem Handbeil an vier Kommunisten vorgenommenen Hinrichtung (vgl. zu dem Prozess, den Hinrichtungen sowie zu ihrer literarischen und filmischen Verarbeitung: Heinrich Jauch (1894–1945), Erster Staatsanwalt zu Hamburg). Gröpler starb am 30. Januar 1946 in Untersuchungshaft.[9][10]

Literatur

- Matthias Blazek: Scharfrichter Carl Gröpler – der rote Richter. In: Matthias Blazek: Haarmann und Grans – Der Fall, die Beteiligten und die Presseberichterstattung. ibidem, Stuttgart 2009 ISBN 978-3-89821-967-9

- Thomas Waltenbacher: Zentrale Hinrichtungsstätten. Der Vollzug der Todesstrafe in Deutschland von 1937–1945. Scharfrichter im Dritten Reich. Zwilling, Berlin 2008 ISBN 978-3-00-024265-6

Einzelnachweise

- ↑ Ebbinghaus, Angelika; Linne, Karsten: Kein abgeschlossenes Kapitel: Hamburg im Dritten Reich, Hamburg 1997, S. 335.

- ↑ Todte, Mario: Die Hinrichtungen in Sachsen (1900–1981), S. 11 Online-Ressource.

- ↑ Goetz, Walter: Georg Steinhausen (Hg.): Archiv für Kulturgeschichte, Köln/Weimar 1976, S. 171.

- ↑ Lessing, Theodor: Haarmann – Die Geschichte eines Werwolfs, eingeleitet von Rainer Marwedel, Frankfurt am Main 1989, 2. Auflage: 1996, S. 191.

- ↑ Nieders. Landesarchiv -HptStA Hannover- Hann. 173a Acc. 111/79 Nr. 442.

- ↑ Time-Magazine vom 4. März 1935.

- ↑ Runderlass 4417 – III a 28612/36 an den Reichsanwalt beim Volksgerichtshof und die Generalstaatsanwälte.

- ↑ Kaminsky, Annette (Hg.), Bundeszentrale für Politische Bildung: Orte des Erinnerns – Gedenkzeichen, Gedenkstätten und Museen zur Diktatur in SBZ und DDR, Berlin: Links 2007 ISBN 3-86153-443-6, S. 242 Google Books.

- ↑ Scherrieble, Joachim (Hg.): Der Rote Ochse, Halle (Saale): politische Justiz 1933–1945, 1945–1989 [Katalog zu den Dauerausstellungen], Berlin: Links 2008 ISBN 978-3-86153-480-8, S. 182 Google-Books

- ↑ Breloer, Heinrich; Königstein, Horst: Blutgeld: Materialien zu einer deutschen Geschichte, Köln: Prometh Verlag 1982 ISBN 978-3-922009-46-7, S. 75 Google-Books.

Wikimedia Foundation.