- Codex Copiale

-

Der Codex Copiale (vorläufige Benennung) ist eine Handschrift aus dem 18. Jahrhundert in Geheimschrift, die bis 2011 der Öffentlichkeit nicht bekannt war. Die Entzifferung des Textes gelang dem amerikanischen Computerlinguisten Kevin Knight von der University of Southern California zusammen mit Beáta Megyesi und Christiane Schaefer von der Universität Uppsala im Jahr 2011. Der Text ist in deutscher Sprache in zeitgenössischer Orthographie etwa in der Mitte des 18. Jahrhunderts verfasst und enthält die Beschreibung geheimer Initiationsriten einer deutschen freimaurerähnlichen Gesellschaft, die sich "Oculisten" nennt. Beschreibung und Veröffentlichung des Codesystems erfolgten im Jahr 2011.[1] Eine wissenschaftliche Bearbeitung des transkribierten Textes ist noch nicht verfügbar. Scans der Originalseiten, der maschinenlesbare Text, der ermittelte deutschsprachige vorläufige Klartext und eine vorläufige englische Übersetzung sind online (siehe Abschnitt Weblinks).

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung

Zur Provenienz und zum gegenwärtigen Besitzer des Bandes fehlen genauere Angaben (die Arbeit von Knight, Megyesi und Schaefer sagt zur Herkunft nur "from the East Berlin Academy"). Der Band soll nach verschiedenen Presseveröffentlichungen vom Oktober 2011 bereits in den 1970er Jahren an der Akademie der Wissenschaften der DDR in Ost-Berlin ohne Ergebnis untersucht worden sein, bzw. nach dem Ende des Kalten Krieges dort aufgetaucht sein bzw. sich in Privatbesitz befinden (siehe Abschnitt Presseberichte). Teilweise wird, ebenfalls ohne genaue Angaben, auf eine vergleichbare Handschrift im Staatsarchiv Wolfenbüttel hingewiesen.

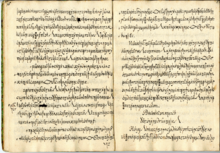

Der Codex umfasst 105 Seiten mit insgesamt etwa 75.000 Schriftzeichen und ist auf hochwertigem Papier geschrieben und in einen reich verzierten Einband aus grün-goldenem Brokatpapier gebunden. Die Seiten sind mit arabischen Ziffern paginiert. Abbildungen oder Hinweise auf den Inhalt fehlen. Der Text ist von einem geübten Schreiber mit wenigen Korrekturen sauber und deutlich niedergeschrieben. Er ist in Abschnitte unterteilt, Worttrennzeichen fehlen, Kustoden sind eingefügt. Die unbekannte Schrift verwendet etwa 90 verschiedene Schriftzeichen, darunter die 26 lateinischen Buchstaben a bis z, einige davon mit diakritischen Zeichen, dazu weitere Symbole mit zum Teil gängigen (Doppelpunkt, einzelne griechische Buchstaben) und zum Teil unbekannten Formen. Als einzige unverschlüsselte Notizen enthält der Band auf dem nicht paginierten Vorsatzblatt den Vermerk „Philipp 1866“ in einer Handschrift des 19. Jahrhunderts, weiter auf Seite 105 unten als Abschluss einen Gebührenvermerk „Copiales 3. rth.“ (Abschriften 3 Reichsthaler)[2] und auf Seite 68 unten eine gleichartige bis zur Unkenntlichkeit durchgestrichene Notiz, beide in einer Handschrift des 18. Jahrhunderts. Der Vermerk auf dem Vorsatzblatt wird als Besitzvermerk gedeutet, die Endnotiz diente den Entzifferern zur vorläufigen Benennung des Buchs als Copiale Cipher (Copiale-Chiffre).

Entschlüsselung

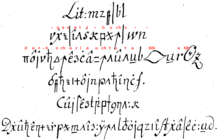

Eine Forschergruppe um den amerikanischen Computerlinguisten Kevin Knight fand im Jahr 2011 heraus, dass der Text homophon verschlüsselt ist. Jeder Buchstabe im Klartext wird durch ein oder mehrere Symbole im verschlüsselten Text ersetzt; häufig auftretende Buchstaben erhalten mehrere Symbole. Zur Verschleierung wurden weitere Zeichen als Blender eingefügt, die keine Information tragen.

Zur Entzifferung wurden die ersten 16 Seiten des Codex mit 10.840 Zeichen in einen maschinenlesbaren Text transkribiert. Lateinische Großbuchstaben stehen nur an Kapitelanfängen und wurden von den Linguisten in lateinische Kleinbuchstaben umgesetzt. Die statistische Auswertung der Monogrammhäufigkeiten (Einzelzeichen-Verteilung) der verbleibenden etwa 90 Zeichen lieferte keine Hinweise auf die zu Grunde liegende Sprache. Die Häufigkeitsverteilung der Bigramme und Trigramme deutete auf Deutsch hin, ebenso der Name Philipp auf dem Vorsatzblatt (deutsche Schreibweise) und die Herkunft des Codex (Deutschland). Um Zeichen gleicher syntaktischer Verwendung zu ermitteln, berechneten die Linguisten die Kosinus-Ähnlichkeit der Platzierungsvektoren für jedes Zeichen. Schließlich fanden die Forscher, dass sämtliche lateinischen Buchstaben des Textes ohne diakritische Punkte als Leerzeichen oder Worttrenner zu interpretieren sind, die verbleibenden Sonderzeichen können durch Buchstaben ersetzt werden. Die Dechiffrierung gestaltete sich deshalb so schwierig, da einige Buchstaben durch mehrere Symbole chiffriert sind (so stehen â, ê, î, ô und û der Chiffre alle für e), eine Buchstabenverdopplung durch einen Doppelpunkt codiert ist und für die im Deutschen häufig vorkommenden Bigramme st und ch und das Trigramm sch eigene Symbole vergeben wurden, so dass die Häufigkeitsverteilung der Buchstaben nicht der der natürlichen deutschen Sprache entspricht. Schließlich wurden etwa acht auffällige größere Symbole als Logogramme gedeutet, die ganzen Wörtern entsprechen. So steht etwa ein Symbol, das einem Auge oder einem Mund ähnelt (im maschinenlesbaren Text als *lip* wiedergegeben) für den Namen der Geheimgesellschaft. Erst durch Vergleich mit bekannten Texten, etwa den im 18. Jahrhundert im Druck erschienenen öffentlichen Statuten der freimaurerähnlichen Oculisten-Gesellschaft in Wolfenbüttel,[3] lässt sich das Symbol als Auge und der gemeinte Begriff als „Oculist“ (Augen-Öffner) deuten. Die Forscher hoffen, dass weitere Manuskripte in der gleichen Geheimschrift bekannt werden und entziffert werden können.

Inhalt

Der Text behandelt ausgiebig die Zeremonien und Rituale der Geheimgesellschaft im 18. Jahrhundert. Bis zu einer wissenschaftlichen Bearbeitung des Inhalts steht nur der Text selbst zur Verfügung: Transkription der ersten Seite (aus [4]):

: des gesetz buchs der hocherleuchte *lip* eN *o* geheimer theil . erster abschnitt geheimer unterricht vor die geselleN . erster titul . ceremonieN der aufnahme . wenn die sicherheit der *tri..* durch deN ältern th ürhüter besorget und die *tri..* vom dirigirendeN *nee* durch aufsetzung seines huths geöffnet ist wird der candidat von dem jüngern thürhüter aus ei nem andern zimmer abgeholet und bey der hand ein und vor des dirigirendeN *nee* tisch geführet dieser frägt ihn : erstlich ob er begehre *lip* zu werdeN zweytens deneN verordnungeN der *o* sich un

Literatur

- Gesetz-Buch der Oculisten-Gesellschaft: enthaltend einige allgemeine Verordnungen, Pflichten und Absichten derselben, Druck, 28 S., um 1745. Ohne Verfasser, Druckort und Jahr.

- Aloys Henning: Eine frühe Loge des 18. Jahrhunderts: "Die Hocherleuchtete Oculisten-Gesellschaft" in Wolfenbüttel, in: Europa in der frühen Neuzeit, Festschrift für Günter Mühlpfordt 5, Aufklärung in Europa, hg. Erich Donnert, Köln/Weimar/Wien 1999, S. 65-82.

- Kevin Knight; Beáta Megyesi; Christiane Schaefer: The Copiale Cipher, Proceedings of the 4th Workshop on building and using comparable corpora, pages 2-9, 49th Annual Meeting of the Association for Comparable Linguistics, Portland, Oregon, 24 June 2011.

Presseberichte

- John Markoff: How Revolutionary Tools Cracked a 1700s Code (Nytimes.com vom 24. Oktober 2011)

- Sven Stein: US-Forscher knacken deutschen Geheim-Code (Bild.de vom 27. Oktober 2011)

- Nina Weber: Forscher knacken jahrhundertealten Geheimcode (Spiegel.de vom 27. Oktober 2011)

Siehe auch

Weblinks

-

Commons: Codex Copiale – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Commons: Codex Copiale – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien - Universität Uppsala: Allgemeine Informationen The Copiale Cipher, August 2011

- Universität Uppsala: Vorläufiger deutscher Text, August 2011.

- Universität Uppsala: Vorläufige englische Übersetzung, August 2011.

- University of Southern California: The Copiale Cipher: Cracking the Code, 12. Oktober 2011 (Video, Länge 2:51 min).

Einzelnachweise

- ↑ Kevin Knight; Beáta Megyesi; Christiane Schaefer: "The Copiale Cipher" (2011)

- ↑ Zum Vergleich: Im Jahr 1764 betrug die Gebühr für Copiales in Leipzig 1 g. (1 Groschen = 1/24 Reichsthaler) für ein Blatt, 24 Blätter also 1 Reichsthaler und 72 Blätter 3 Reichsthaler.

- ↑ Aloys Henning: Eine frühe Loge des 18. Jahrhunderts: "Die Hocherleuchtete Oculisten-Gesellschaft" in Wolfenbüttel, in: Europa in der frühen Neuzeit, Festschrift für Günter Mühlpfordt 5, Aufklärung in Europa, Herausgeber: Erich Donnert, Köln/Weimar/Wien 1999, S. 65-82.

- ↑ Universität Uppsala: Vorläufiger deutscher Text, August 2011.

Kategorien:- Handschrift

- Freimaurerei

- Klassische Kryptologie

Wikimedia Foundation.