- Zeche Elias Erbstolln

-

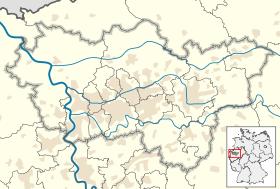

Zeche Elias Erbstolln Andere Namen Zeche St. Elias Erbstolln, Zeche Elias Erbstollen Abbau von Steinkohle Betriebsbeginn 1819 Betriebsende 1923 Geografische Lage Koordinaten 51° 24′ 30″ N, 7° 15′ 27″ O51.408257.2573888888889Koordinaten: 51° 24′ 30″ N, 7° 15′ 27″ O Lage Zeche Elias ErbstollnStandort Witten-Herbede-West Gemeinde Witten Bundesland Nordrhein-Westfalen Staat Deutschland Revier Ruhrrevier Die Zeche Elias Erbstolln ist ein ehemaliges Steinkohlenbergwerk in Witten-Herbede-West. Das Bergwerk war auch unter den Namen Zeche St. Elias Erbstolln und Zeche Elias Erbstollen bekannt.

Inhaltsverzeichnis

Bergwerksgeschichte Elias Erbstolln

Am 18. Januar 1787 wurde dem Stollen das Erbstollenrecht verliehen. Im Jahr 1819 war das Bergwerk nachweislich in Betrieb. Am 23. Juni erfolgte die Verleihung eines Längenfeldes, dazu die Berechtsamen Neueburg und Blumendelle. Im August 1831 wurde der alte Stollen in Oberstollen umbenannt und wieder in Betrieb genommen. Die Auffahrung des Erbstollens wurde begonnen, das Stollenmundloch befand sich im Ruhrtal etwa 700 Meter östlich (51° 24′ 30″ N, 7° 15′ 31″ O51.4083944444447.2586333333333) von Haus Kemnade. Es wurde eine Kohlenschleppbahn zur Kohlenniederlage an der Ruhr erstellt.

Im Jahr 1838 erfolgte nur die Ausrichtung des weiteren Grubenfeldes. Im darauffolgenden Jahr wurde die Förderung wieder aufgenommen. Im Jahr 1845 erfolgte wiederum nur die Ausrichtung des Stollens. Im Jahr 1847 wurde Abbau betrieben und im darauffolgenden Jahr wurde am 12. Mai die Berechtsame umgewandelt. Die Berechtsame wurde umbenannt in Zeche Vereinigte Elias Erbstollen.

Bergwerksgeschichte Vereinigte Elias Erbstollen

Das nach der Umbenennung der Berechtsame am 12. Mai 1848 gegründete Bergwerk war auch unter dem Namen Zeche Vereinigte Elias bekannt. Zusätzlich zu den bereits vorhandenen Grubenfeldern Blumendelle, Neueburg und Elias Erbstolln wurden noch die Felder Elias I und Elias II verliehen. Das Bergwerk war bis August 1849 in Betrieb, danach wurde er über 11 Jahre in Fristen erhalten. Frühestens ab Anfang der 1860 Jahre ging das Bergwerk wieder in Betrieb und wurde bereits vor 1895 wieder stillgelegt.

Im Jahr 1908 wurde ein Vertrag zum Abbau eines Flözes durch die Gewerkschaft Industrie abgeschlossen. Der Abbau erfolgte im Steinbruch der Gewerkschaft Industrie, zusätzlich wurde auch Untertagebau betrieben. Am 1. Juni 1909 wurde der Untertagebau stillgelegt, im Steinbruch wurde weiterhin ein jedoch unbedeutender Kohlenabbau betrieben. Später wurde auch dieser Kohlenabbau eingestellt. Am 2. September 1912 erfolgte die Konsolidation zur Zeche Herbeder Steinkohlenbergwerke. Im Jahr 1922 erneute Wiederinbetriebnahme eines Stollens, es wurde jedoch kein Abbau betrieben. Am 1. Oktober 1923 erfolgte die endgültige Stilllegung.

Förderung und Belegschaft

Die ersten Förderzahlen der Zeche Elias Erbstolln stammen aus dem Jahr 1835, es wurden 2.742 Tonnen Steinkohle abgebaut. Im Jahr 1840 wurden 3.297 ¾ preußische Tonnen Steinkohle gefördert. Im Jahr darauf Förderanstieg auf 12.493 ¼ preußische Tonnen Steinkohle. Die ersten Belegschaftszahlen stammen aus dem Jahr 1845, damals waren vier Bergleute auf dem Bergwerk beschäftigt.

Die ersten Förderzahlen nach der Umbenennung in Zeche Vereinigte Elias Erbstollen stammen aus dem Jahr 1860, es wurden durchschnittlich 3.000 bis 5.000 Tonnen Steinkohle gefördert. Die letzten bekannten Belegschafts- und Förderzahlen des Bergwerks stammen aus dem Jahr 1908, in diesem Jahr waren vier Bergleute auf dem Bergwerk beschäftigt, die eine Förderung von 973 Tonnen Steinkohle erbrachten.

Literatur

- Joachim Huske: Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier. 3. Auflage, Selbstverlag des Deutschen Bergbau-Museums, Bochum 2006, ISBN 3-937203-24-9

- Daniel Göbelshagen: St. Elias Erbstollen, Sprockhövel 2009, veröffentlicht auf bgvr.org

Weblinks

Wikimedia Foundation.