- Eisenkern

-

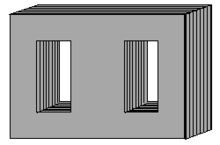

Als Eisenkern bezeichnet man in der Elektrotechnik einen aus ferromagnetischen Werkstoffen hergestellten und damit magnetisierbaren massiven oder schichtweise aufgebauten Körper. In letzterem Fall wird von einem lamellierten Eisenkern oder von einem Eisenpaket gesprochen. Seine Hauptaufgabe besteht darin, in Verbindung mit stromdurchflossenen Spulen den magnetischen Fluss zu bündeln und die Induktivität und die magnetische Flussdichte zu vergrößern.

Inhaltsverzeichnis

Grundlagen

Wird eine Spule von einem elektrischen Strom durchflossen, baut sich um die Spule ein Magnetfeld auf. Diese magnetische Wirkung wird durch einen Kern aus einem ferromagnetischen Stoff (Eisen, Nickel, Kobalt) sehr stark, bei bestimmten Stoffen mehr als 10.000 fach, erhöht. Der Eisenkern verbessert die magnetische Leitfähigkeit, wodurch der magnetische Fluss konzentriert dahin geführt werden kann, wo er wirken soll. Bei Transformatoren verringert er die Windungszahl der Primärspule.

Nur ferromagnetische Stoffe besitzen unterhalb der Curie-Temperatur (z. B. Eisen 768 °C) Molekularmagnete im Innern. Durch den Eisenkern wird der magnetische Fluss in bestimmte Bahnen gelenkt, dies ist insbesondere bei ringförmig geschlossenen Eisenkernen mit geringen Streufluss der Fall. Allerdings ist die magnetische Leitfähigkeit nur näherungsweise konstant und von der magnetischen Flussdichte abhängig. Bei hohen Flussdichten verliert der Werkstoff seine hohe magnetische Leitfähigkeit und diese reduziert sich im Extremfall, welcher als Sättigung bezeichnet wird, auf die Vakuumpermeabilität μ0.

Aufbau

Bei der Konstruktion von Eisenkernen ist es erforderlich, mehrere magnetische Größen zu berücksichtigen:

- Magnetische Feldstärke

- Magnetische Flussdichte

- die Induktivität

- eventuell auftretende Wirbelströme

- die Permeabilitätszahl (magnetische Leitfähigkeit des Kernmaterials)

Je nach Einsatzbereich besteht der Eisenkern aus unterschiedlichen ferromagnetischen Stoffen. Hierbei ist es wichtig, dass Werkstoffe mit möglichst geringen Eisenverlusten zum Einsatz kommen. Je nach Verwendungszweck werden hartmagnetische oder weichmagnetische Werkstoffe eingesetzt. Diese Eigenschaften sind aus der Hystereseschleife zu ersehen. Um die Wirkung des Eisenkerns zu optimieren, werden die Wicklungen der Spulen so gefertigt, dass ein möglichst geringer Hohlraum zwischen Eisenkern und Spulenkörper entsteht.

Gleichstrom

Da bei Gleichstrom keinerlei Wirbelströme entstehen, kann der Eisenkern hier aus Massiveisen hergestellt werden. Diese Massiveisenkerne können sowohl aus Gusseisen als auch aus massivem Stahl bestehen. Allerdings werden in der Praxis auch diese Eisenkerne überwiegend aus Dynamoblechen gefertigt. Bei kleinen Gleichstrommotoren werden die Pole häufig aus Ferritmagneten gefertigt.

Niederfrequenter Wechselstrom

Die Wirbelstromverluste steigen quadratisch mit der Frequenz an und sind in massiven Eisenkernen so groß, dass der Massiveisenkern sehr stark erwärmt wird. Aufgrund dieser bei Wechselstrom auftretenden Wirbelströme und der damit verbundenen Wirbelstromverluste werden die Eisenkerne für diesen Einsatz aus geschichteten und gegenseitig isolierten Dynamoblechen gefertigt. Aus diesen Blechen werden, je nach Verwendungszweck, verschiedene Schnitte (M - EI - UI) gestanzt oder zu sogenannten Bandkernen aufgewickelt und verarbeitet.

Hochfrequenter Wechselstrom

Für hochfrequenten Wechselstrom werden Eisenkerne aus mit Isoliermasse vermischtem, verpresstem und gesintertem Eisenpulver, sogenannten Ferriten hergestellt. Diese Ferrite verhalten sich zwar wie andere ferromagnetische Stoffe, besitzen jedoch aufgrund des speziellen Herstellungsprozesses (Sintern) eine sehr geringe elektrische Leitfähigkeit. Aufgrund der geringen elektrischen Leitfähigkeit treten bei ihnen auch bei hohen Frequenzen kaum Wirbelströme auf. Bei sehr hohen Frequenzen wird kein Eisenkern verwendet.

Einsatzbereiche

Einsatzbereiche liegen dort, wo eine gezielte Führung des magnetischen Flusses zufolge des elektrischen Stromes erforderlich ist.

Einsatzbeispiele

- Transformatoren

- Drosselspulen

- Elektromotoren

- Relaisspulen

- Elektromagneten

- Generatoren

Literatur

- Wolfgang Bieneck: Elektro T. Grundlagen der Elektrotechnik. 5. Auflage, Holland+Josenhans Verlag, Stuttgart 2005, ISBN 3-7782-4900-2

- Grundlagen der Elektrotechnik. 4. Auflage, Institut zur Entwicklung moderner Unterrichtsmethoden e. V., Bremen 1982

- Gert Hagmann: Grundlagen der Elektrotechnik. 6. Auflage, AULA-Verlag GmbH, Wiesbaden 1997, ISBN 3-89104-614-6

Wikimedia Foundation.