- Goldhaber-Experiment

-

Das Goldhaber-Experiment, benannt nach Maurice Goldhaber, ist ein quantenphysikalisches Experiment, das erstmals 1957 am Brookhaven National Laboratory durchgeführt wurde.[1]

Mit ihm wurde zum ersten Mal die Helizität des Neutrinos bestimmt. Dazu wird ein 152Eu-Kern in einem isomeren Zustand verwendet, der durch K-Einfang zerfällt. Dabei wird ein Neutrino emittiert:

152mEu + e-

152Sm* + νe

152Sm* + νeDer Tochterkern 152Sm befindet sich nach dem Zerfall in einem angeregten Zustand.

Inhaltsverzeichnis

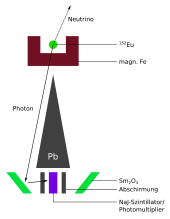

Bestimmung der Flugrichtung des Neutrinos

Der angeregte 152Sm-Kern hat gegenüber dem Grundzustand eine Energie von 0,960 MeV. Im Zuge der Abregung verteilt sich diese Energie auf das emittierte Gamma-Quant und als Rückstoß auf den Kern selbst. Da die Energie des Gammas somit deutlich geringer als die Übergangsenergie ist, kann aufgrund der geringen energetischen Breite des angeregten Zustandes prinzipiell keine Kernresonanzabsorption mehr stattfinden. Allerdings liegt die beim vorhergehenden K-Einfang von 152mEu freiwerdende Energie in derselben Größenordnung. Diese wird beim Zerfall auf das Neutrino und den Tochterkern, also den angeregten 152Sm-Kern verteilt. Als Konsequenz davon ist der 152Sm-Kern in Bewegung, wenn er sich kurz darauf abregt. Daraus ergibt sich eine Dopplerverschiebung der Wellenlänge und damit der Energie des Gammaquants. Werden das Photon und das Neutrino also ungefähr diametral emittiert, so liegt die Wellenlänge des Gammas in einem Bereich, in dem Kernresonanzabsorption an 152Sm wieder möglich ist. Der im Sm2O3-Absorber durch die Absorption des Gammas resonant angeregte Zustand zerfällt wenig später wieder und sendet ein Photon in eine beliebige Richtung aus. Dieses Photon weist man nun mit einem NaI-Szintillator nach.

Zusammenfassend kann man also sagen: Wird ein 960keV-Photon nachgewiesen, so wurde in der Quelle ein Neutrino im Rahmen der Messungenauigkeit „nach oben“ emittiert. Durch den dicken Bleiabsorber können dabei keine Photonen direkt aus der Quelle einfallen. Somit hat man die Flugrichtung des Neutrinos bestimmt.

Bestimmung der Neutrino-Helizität

Der Ausgangskern befindet sich im 0 − Zustand. Da der Übergang ein reiner Gamow-Teller-Zerfall ist, hat der Tochterkern den Zustand 1 − . Der Spin des eingefangenen Elektrons ist parallel zu dem des Tochterkerns und wegen der Spinstatistik antiparallel zu dem des Neutrinos. Im Hinblick auf die Helizitäten bedeutet dies, dass der angeregte Tochterkern im Laborsystem dieselbe Helizität besitzt wie das Neutrino. Das bei der Abregung von 152Sm emittierte Photon trägt die Quantenzahlen 1 − . 152Sm ist ein gg-Kern (Samarium: Z=62, N=90) und somit im Zustand 0 + . Der Spin des Photons, das den Drehimpuls des angeregten Kernes fortträgt, muss somit in die gleiche Richtung weisen wie der des ursprünglichen Kernes. Die Helizität des Photons ist also gleich der des Neutrinos. Man kann somit die Helizität des Neutrinos bestimmen, indem man die des Photons bestimmt.

Zur Bestimmung der Helizität des Photons nutzt man nun aus, dass der Wirkungsquerschnitt für Compton-Streuung stark von der Polarisierung des streuenden Materials abhängt. Im Experiment setzt man zwischen Quelle und Absorber einen Eisen-Block in einem Magnetfeld. Dadurch sind ungefähr 7–8% der Elektronen im Eisen polarisiert. Wird ein Photon im Eisen gestreut, so wird seine Energie verringert und es kann dadurch im Absorber nicht mehr durch Kernresonanzfluoreszenz nachgewiesen werden. Man vergleicht nun die Zählraten bei entgegengesetzten Polarisationen des Eisenrings. Da der Wirkungsquerschnitt der Streuung für die beiden Fälle unterschiedlich ist, erwartet man also unterschiedliche Zählraten, wenn das Neutrino und damit das Photon eine bevorzugte Helizität besitzt. Tatsächlich beobachtet man so eine Neutrino-Helizität von

.

.Konsequenz

Das Experiment hat gezeigt, dass Neutrinos in der Natur nur linkshändig vorkommen. Es ist damit eine eindrucksvolle Bestätigung der V-A-Theorie, die die Paritätsverletzung der schwachen Wechselwirkung vorhersagt.

Einzelnachweise

- ↑ Maurice Goldhaber, Lee Grodzins und Andrew W. Sunyar: Helicity of Neutrinos. In: Physical Review. 109, Nr. 3, 1975, S. 1015-1017. doi:10.1103/PhysRev.109.1015.

Literatur

- Bogdan Povh, Klaus Rith, Christoph Scholz und Frank Zetsche: Teilchen und Kerne. 6. Auflage, Springer, 2004, ISBN 3-540-21065-2

- Walter Greiner, Berndt Müller: Eichtheorie der schwachen Wechselwirkung. 2. Auflage, Harri Deutsch, 1995, S. 19 f, ISBN 3-8171-1427-3

Wikimedia Foundation.