- Grube Landeskrone

-

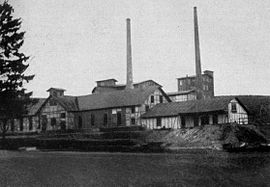

Landeskrone Grubenanlage um 1880 Abbau von Bleierz, Silbererz Größte Tiefe 94 m Seltene Mineralien Cerussit, Millerit, Ullmannit, Pyromorphit, Tetraedrit Beschäftigte 200 (1852) Betriebsbeginn 26. Februar 1298 Betriebsende 1901 Geografische Lage Koordinaten 50° 48′ 5″ N, 8° 5′ 40″ O50.8013888888898.0944444444444Koordinaten: 50° 48′ 5″ N, 8° 5′ 40″ O Lage LandeskroneGemarkung Wilden Gemeinde Wilnsdorf Kreis Kreis Siegen-Wittgenstein Revier Bergrevier Siegen II Die Grube Landeskrone war ein Blei- und Silberbergwerk in der Gemarkung von Wilden, einem Ortsteil der Gemeinde Wilnsdorf im Kreis Siegen-Wittgenstein (Nordrhein-Westfalen). Dadurch, dass das Erz nach Anlage des Tiefen Stollens Anfang des 19. Jahrhunderts in der Gemarkung Wildens an die Oberfläche kam, war es eine „Wildener Grube“. Durch die Lage der Gangmittel in der Wilnsdorfer Gemarkung wurde sie allerdings durch das Bergrevier Siegen II verwaltet. Aus dem geförderten Bleierz der Grube wurde unter anderem königliches Silber hergestellt.

Inhaltsverzeichnis

Gangmittel

Gangmittel war die Gänge Göpelschachter Gang mit einer Länge von 35 m und einer Mächtigkeit von 0,94–1,25 m. Ausgefüllt war er mit Blei- und Fahlerzen. Der Liebfrauengang war unterteilt in sechs einzelne Mittel, auch hier wurde überwiegend Bleierz geführt, ab der dritten Sohle nahm der Spateisenstein jedoch zu. Die einzelnen Mittel waren:

- Westliches Mittel; 25 m lang, 0,94–1,25 m mächtig

- 1. Südliches Mittel; 44 m lang, 0,5–1,5 m mächtig

- 2. Südliches Mittel; 38,6 m lang, bis 6 m mächtig

- 3. Südliches Mittel; 77 m lang, 0,94–2 m mächtig

- 4. Südliches Mittel; 29 m lang, 0,94–1,25 m mächtig

- Nördliches Mittel; 29 m lang, 0,3–1 m mächtig

Der Bleigehalt im Erz lag bei 60-70 %; 100 kg Bleierze ergaben 30-40 g Silber.

Geschichte

Wie weit die Geschichte der Grube zurückgeht, kann man nur erahnen. Am 26. Februar 1298 wurde die Grube erstmals erwähnt; König Adolf von Nassau verpfändete seinen Vettern, den Grafen Heinrich und Emich von Nassau und deren Brüdern, für 1000 Mark Kölner Pfennige das Gebiet „mit dem Bergwerk am Ratzenscheit und mit allen Bergwerken in ihren Landen, wo man Silber suchen und finden kann“. Damit ist die Grube Ratzenscheid die älteste urkundlich erwähnte des Siegerlandes. Diese Verpfändung begründete das Bergregal der Grafen von Nassau. Das Anhauen des rund 500 m langen Oberen Stollen geht auf das 13. Jahrhundert zurück. Er war größtenteils nur 15 cm breit und 80 cm hoch und wurde beim Bau der Autobahn 45 in den 1960er Jahren zugeschüttet.

Am 14. Juli 1489 wurde das Bergwerk „zu unserer lieben Frauen“, den Liebfrauengang der Landeskrone in 32 Kuxe eingeteilt. Das Bergwerk hatte in den folgenden Jahrhunderten mehrere, mehr oder weniger kurze Betriebsperioden: 1684–1740; 1780–1790; ab 1801; 1810–1814; ab 1821; ab 1835. Am 28. September 1793 wurde die Grube als Gleiskaute neu gemutet. Der Göpelschacht wurde ab 1798 bis auf 95 m Teufe angelegt und bereits 1809 wieder aufgegeben. 1810 konnte er nur noch bis auf eine Teufe von 65 m befahren werden. Am 10. April 1980 wurde er nach einem Einsturz verfüllt.

Der letzte Name der Grube, Landeskrone, geht auf das Jahr 1801 zurück. Auf der Landeskrone im Wildebachtal wurde im Februar 1801 mit dem Bau eines Tiefen Stollens begonnen, der später als Erbstollen der Grube diente. Von seiner Fertigstellung im Jahr 1839 zeugt heute eine Hinweistafel im Stolleninneren mit der Jahreszahl als Aufschrift. Der Stollen liegt auf einer Höhe von knapp 348 m ü. NN.

Bleierzförderung 1853–1867[1] Jahr Menge Jahr Menge Jahr Menge 1853 431 t 1860 200 t 1865 175 t 1854 350 t 1862 319 t 1866 166 t 1855 362 t 1863 241 t 1867 125 t 1857 235 t 1864 202 t 1852 wurde auf der Grube eine der ersten Dampfmaschinen im Siegerland in Betrieb genommen und dafür ein unterirdisches Maschinenhaus angelegt. Der abgeteufte Schacht erreichte 1862 120 m, 1863 150 m und bereits 1864 eine Teufe von ca. 200 m unter der Erdoberfläche. Die Teufe unter der Stollensohle betrug 94 m. Sohlen wurden bei 31, 62 und 94 m angelegt. Die Dampfmaschine befand sich in ca. 80 m Teufe unter Tage auf der Stollensohle, war 10 PS stark und erreichte Geschwindigkeiten von 1 m in der Sekunde. Zwei Kessel versorgten die Maschine mit Luft. Der Kolben der Maschine hatte einen Durchmesser von 11" (ca. 28,7 cm). Er machte 48 Hübe pro Minute bei einer Hublänge von 30" (ca. 784,6 cm). Die Anschaffungskosten der Maschine betrugen 1852 11.000 Taler (ca. 33.000 Mark). Zwischen 1800 und 1880 wurden 5014 t Bleiglanz, 12 t Kupfererze, 487 t Zinkblende, 37 t Fahlerze und 633 t Sideriterze gefördert. Dann wurde die Förderung eingestellt.

Der Landeskroner Weiher, durch den der Wildebach fließt, wurde 1890 zum effektiveren Betreiben der Aufbereitung angelegt [2] und ist heute an heißen Sommertagen ein beliebtes Badeziel. Um 1900 war die Zinkförderung doppelt so hoch wie die Bleiförderung. Am 28. Dezember 1900 erfolgte die Konsolidation mit der Grube Neue Hoffnung in Wilgersdorf. Bereits 1901 wurde die Förderung von der Landeskroner Seite aus eingestellt. Bis zu 200 Belegschaftsmitglieder hatte die Grube, 1862 waren es 120, 1866 78 und 1867 nur noch 62. 1897 waren es sogar nur noch 20 Bergleute.[3] 1913 wurde die Förderung auch von Seite der Grube Neue Hoffnung eingestellt. Nach der Stilllegung der Grube wurde das alte Portal des Tiefen Stollens im Jahre 1922 abgebrochen. 1949 wurde das aktuelle Portal gebaut und der Stollen zur Wasserversorgung der Gemeinde Wilden genutzt. 1958/59 fanden durch die Erzbergbau Siegerland AG Untersuchungen im Grubengebiet statt. Diese waren jedoch negativ und eine erneute Förderung wurde nicht mehr aufgenommen.

Konsolidationen

Neben Neue Hoffnung gab es weitere Konsolidationen. Am Bautenberg lag die bereits im 16. Jahrhundert betriebene Grube Sophie, in mehreren Obere Stollen und einem kleinen Schacht wurden Eisen- und Bleierz abgebaut.

Weitere Konsolidationen:

- Abendröte, Wilnsdorf

- Abendstern, Wilnsdorf

- Frisches Feld, Wilden

- Morgenröthe, Wilnsdorf/Wilden

- Ölblatt, Wilnsdorf

Siehe auch

Literatur

- J.D. Engels: Die Landeskrone am Ratzenscheid, Herborn 1803

- Artikel Wilnsdorfer Silber für den König - Uralte Grube „Ratzenscheid“ hieß später „Landeskrone“ / Ausstellung am Sonntag in der Siegener Zeitung vom 25. Februar 2010, Seite 10

Einzelnachweise

- ↑ Zeitschrift für das Berg-, Hütten und Salinenwesen in dem preußischen Staate, Berlin; Ausgaben 1854–1868

- ↑ Franz Dango: Wilnsdorf - Geschichte und Landschaft, Verlag Vorländer, Siegen 1955; S. 307

- ↑ Gerhard Schäfer: Die Talbahn im Freien Grund. In: Regionale Verkehrsgeschichte. Band 24. EK-Verlag, Freiburg 1998, ISBN 3-88255-438-X

Weblinks

Commons: Grube Landeskrone – Sammlung von Bildern, Videos und AudiodateienKategorien:

Commons: Grube Landeskrone – Sammlung von Bildern, Videos und AudiodateienKategorien:- Stillgelegtes Bergwerk (Siegerland)

- Wilnsdorf

- Erzgrube (Siegerländer Erzrevier)

Wikimedia Foundation.