- Heiligenberg (Heidelberg)

-

Heiligenberg Der Heiligenberg neckaraufwärts gesehen, im Vordergrund Neuenheim

Höhe 439,9 m ü. NN Lage Heidelberg, Baden-Württemberg, Deutschland Gebirge Odenwald Geographische Lage 49° 25′ 33″ N, 8° 42′ 22″ O49.4258333333338.7061111111111439.9Koordinaten: 49° 25′ 33″ N, 8° 42′ 22″ O Der 439,9 m ü. NN hohe Heiligenberg befindet sich oberhalb der Heidelberger Stadtteile Neuenheim und Handschuhsheim. In römischer Zeit wurde er Mercuriusberg genannt. In karolingischer Zeit hieß er Aberinsberg, bevor er durch die Besiedlung der Klöster St. Michael und St. Stephan 1265 durch Prämonstratenser aus dem Allerheiligenkloster im Schwarzwald den Namen „Allerheiligen-Berg“ (lateinisch: „mons omnium sanctorum“) bekam.

Inhaltsverzeichnis

Geografie

Der Heiligenberg gehört zum Odenwald. Der vordere Gipfel, südlich vorgelagert, ist der Michaelsberg (375,5 m ü. NN). Der Berg fällt steil in die Ebene und ins Neckartal ab. Auf der anderen Neckarseite im Süden befindet sich der Königstuhl und im Tal die Altstadt von Heidelberg. Im Norden trennt das Mühlbachtal den Heiligenberg von benachbarten Bergen.

Geschichte

Durch seine exponierte Lage ermöglichte der Heiligenberg einen weiten Blick in die Ebene und in das Neckartal. Zugleich bot die Höhenlage einen natürlichen Schutz. Er war daher schon seit der frühen Jungsteinzeit (Linearbandkeramik) besiedelt. In der 1. Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr. begannen sich Kelten hier dauerhaft niederzulassen. Von dieser Besiedelung zeugen noch heute Reste einer doppelten keltischen Ringwallanlage, die einst den Haupt- und den Vordergipfel umschloss.

Ausgrabungen beweisen, dass hier schon in der frühen La-Tène-Zeit Eisenerz abgebaut und verhüttet wurde. Somit hatte die Siedlung ein Machtmonopol, so dass hier vom 5. Jahrhundert v. Chr. bis in die römische Zeit hinein das politische, religiöse und kulturelle Zentrum der Region lag. Um 200 v. Chr. verlagerte sich das Zentrum in das römische Lopodunum (das heutige Ladenburg). In römischer Zeit befand sich auf dem Gipfel ein heiliger Bezirk mit Steinbauten. Davon zeugen noch die Grundmauern eines genordeten Mercuriusheiligtums mit Apsis im Langhaus der Michaelsbasilika. Zu den archäologischen Funden gehören Weihesteine mit lateinischer Inschrift, denen zu entnehmen ist, dass sie dem Gott „Mercurius Cimbrianus“ gestiftet wurden, dem Mercurius der Cimbern. Das lässt auf eine Kultstätte für den germanischen Gott Wodan schließen. Dieses Gipfelheiligtum überdauerte bis etwa 600 n. Chr., da man zu dieser Zeit noch Gräber um das Heiligtum anlegte.

Gelegentlich wird der Heiligenberg mit dem bei Ammian erwähnten Mons Piri gleichgesetzt, auf dem die Truppen Kaiser Valentinians I. im Jahr 369 bei einem Feldzug Schanzarbeiten verrichteten, aber von Germanen vertrieben wurden. Aus dem 4. bis 5. Jahrhundert liegen einige Einzelfunde vor, am Ende des 6. Jahrhunderts wurde der Berg wiederbesiedelt[1]. Spätestens ab dem 7. Jahrhundert sind christliche Bestattungen dort nachweisbar. In der Karolingerzeit, im 8. Jahrhundert, wurden über dem Heiligtum einige Steinbauten errichtet. Es könnte sich hier um Gebäude für den Vertreter des Königs gehandelt haben. Im 9. Jahrhundert erbaute die Abtei Lorsch eine erste Kirche unter Einbezug eines römischen Baus auf dem Hauptgipfel. Diese Kirche wurde dem Erzengel Michael geweiht. Im Jahre 882 wurde der Heiligenberg das erste Mal schriftlich als „Aberinesberg“ erwähnt, als Ludwig III. den Heiligenberg, im Rahmen der Beisetzung seines Vaters (Ludwig der Deutsche) in Lorsch, an die Abtei Lorsch übereignete.

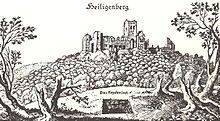

Der noch als Ruine erhaltene frühromanische Kirchenbau stammt im Ostteil aus dem späten 10. Jahrhundert und die westlichen Teile aus der Zeit um 1030. Dem Abt Reginbald wird der Entwurf der Gesamtanlage zugeschrieben. Die älteste Darstellung der Anlage, im Merian (Topographia Palatinatus) von 1645, zeigt das Kloster schon als Ruine, aber noch mit weitgehend erhaltenen Wänden und dem Vierungsturm.

Chronologie

- 5500–5000 v. Chr.: Funde aus der Zeit der Bandkeramik

- 5000–4400 v. Chr.: Spuren ständiger Besiedlung aus der Mittleren Jungsteinzeit: Steinbeile und Gefäßscherben

- 1200 v. Chr.: Bronzezeit der Urnenfelderkultur (Hallstatt B): geschlossene, über den Ringwall hinaus reichende Siedlung

- 480–280 v. Chr.: Größte Ausdehnung der keltischen Höhensiedlung mit überregionaler Bedeutung (Eisenverarbeitung)

- 80–260/270 v. Chr.: römischer Tempelbezirk auf dem Gipfel mit der Verehrung der Götter Jupiter und Mercurius

- 300–500 n. Chr.: Völkerwanderungszeit (Ausraubung der römerzeitlichen Bauten)

- 600: dauerhafte Ansiedlung auf der hinteren Kuppe (St. Michael an Stelle des antiken Mercurius)

- 700–882: Königshof auf Teilen des erneuerten keltischen Ringwalls

- 1023: Gründung des St. Michaelsklosters unter Abt Reginbald

- 1070: Tod des ersten Abts von Hirsau, Friedrich, im St. Michaelskloster (Wallfahrtsort, obwohl nicht kanonisiert)

- 1090: Mönch Arnold errichtet eine Klause auf dem vorderen Gipfel des Heiligenbergs

- 1094: zweite Klostergründung auf dem Aberinesberg (Propstei St. Stephan)

- 1100: Bestattung der Dame Hazecha in der Propstei St. Stephan (Grabplatte als ältestes mittelalterliches Schriftdenkmal Heidelbergs)

- 1265: Einzug der Prämonstratenser auf dem Heiligenberg

- 1232: Übergang vom Kloster Lorsch an Mainz

- 1460: Mainzer Stiftsfehde (Zerstörung der Anlage und Neuaufbau des Kirchenschiffs)

- 1503: Einsturz des Nordturms

- 1508: Philipp Melanchthon studiert die römischen Inschriften an der Michaelskirche

- 1537: Jakob Micyllus beschreibt das Michaelskloster als Ruine

- 1548: Sebastian Münster erwähnt „wunderbarlich alt heidnisch gemauerte Löcher und gefencknus (Gefängnisse)“

- 1555: im Zug der Reformation werden die Klöster St. Michael und St. Stephan vom Pfalzgrafen einigezogen

- 1589: St. Stephan wird der Universität Heidelberg zugewiesen (Universitätssenat beschließt Abriss der Klöster und Verkauf der Steine)

- 1601: Matthäus Merian zeichnet die Ruine des Michaelsklosters

- 1860: Karl Christ macht auf die Steinwälle aufmerksam

- 1881: Grabungen

- 1886: Freilegung der Ruinen des Michaelsklosters

- 1907: Grabungen an den Ringwällen

- 1929: Bau des Gasthauses „Waldschenke“ (keltische Funde)

- 1934: Bau der „Thingstätte“ (prähistorische und römische Funde)

- 1936/1937: Erforschung des Heidenlochs

- 1950: Untersuchungen durch das Kurpfälzische Museum

- 1970: Objektsicherungen und Sondierungsgrabungen im Bereich der Michaelsbasilika

- 1979/1980: Wiederherstellung der prähistorischen Wasserstelle der Ringwallbefestigung, des so genannten „Bittersbrunnens“

- 1980–1983: Flächengrabung im Bereich der Michaelsbasilika

Bauten auf dem Heiligenberg

Keltischer Ringwall

Am Heiligenberg finden sich Reste eines doppelten keltischen Ringwalls aus dem 4. Jahrhundert v. Chr.

Heidenloch

Auf dem Heiligenberg befindet sich das nach wie vor rätselhafte 55 Meter tiefe Heidenloch, dessen genauer Entstehungszeitpunkt und Funktion unbekannt sind. Vermutlich handelt es sich um eine Zisterne oder einen Brunnenschacht, der schon zur Römerzeit angelegt wurde.

Michaelskloster

Die Ruine der 1023 errichteten Basilika und des Klosters St. Michael auf dem Hauptgipfel.

Stephanskloster

Die Ruine des im 11. Jahrhundert erbauten Stephansklosters auf dem Michaelsberg. St. Stephan, neben St. Michael das zweite Kloster auf dem Heiligenberg, wurde um das Jahr 1090 von dem Benediktiner-Mönch Arnold erbaut.

Heiligenbergturm

Der Heiligenbergturm ist ein Aussichtsturm beim Stephanskloster, der im 19. Jahrhundert aus Steinen dieses Klosters erbaut wurde.

Bismarckturm

Der Heidelberger Bismarckturm, ein Denkmal für den ersten Reichskanzler, liegt am Südhang des Heiligenbergs oberhalb des Heidelberger Philosophenwegs.

Thingstätte

Die 1935 nach einem Entwurf von Hermann Alker gemäß dem Pseudo-Vorbild antiker griechischer Theater errichtete Thingstätte ist eine seit einigen Jahren wieder genutzte Freilichtbühne. Sie liegt auf dem Bergsattel zwischen dem Heiligenberg und dem Michaelsberg.

Literatur

- ↑ Heiko Steuer, Volker Bierbrauer: Höhensiedlungen zwischen Antike und Mittelalter von den Ardennen bis zur Adria (Ergaenzungsbaende Zum Reallexikon der Germanischen Altertums). Verlag: Gruyter; Auflage: 1 (15. Juni 2008). ISBN 3-11-020235-2

- Wolfgang von Moers-Messmer: Der Heiligenberg bei Heidelberg. Ein Führer durch seine Geschichte und seine Ruinen. Herausgegeben von der Schutzgemeinschaft Heiligenberg e. V., 1987

- Renate Ludwig und Peter Marzolff: Der Heiligenberg bei Heidelberg. Stuttgart: Theiss, 1999. (Führer zu archäologischen Denkmälern in Baden-Württemberg; Bd. 20). ISBN 3-8062-1416-6

- Peter Marzolff: Der Heiligenberg. In: Elmar Mittler (Hrsg.): Heidelberg. Geschichte und Gestalt. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1996. S. 38–45. ISBN 3-921524-46-6

- Martin Schemm: Das Heidenloch. Verlag Regionalkultur. 3. Auflage. Ubstadt-Weiher/Heidelberg/Basel 2004. ISBN 3-89735-165-X

Weblinks

Kategorien:- Berg unter 1000 Meter

- Berg in Europa

- Berg in Baden-Württemberg

- Geographie (Heidelberg)

- Berg im Odenwald

Wikimedia Foundation.