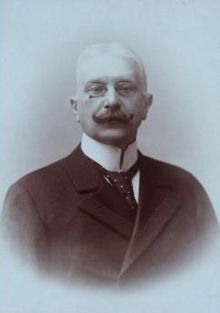

- Paul Gautsch

-

Paul Gautsch Freiherr von Frankenthurn (* 26. Februar 1851 in Döbling; † 20. April 1918 in Wien) war ein österreichischer Politiker und mehrmaliger Ministerpräsident.

Inhaltsverzeichnis

Leben

Paul Gautsch war Sohn eines Staatsbeamten und besuchte das Wiener Elitegymnasium Theresianum. Nach einem Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Wien, das er sub auspiciis abschloss, begann Gautsch 1874 als Staatsbeamter im Unterrichtsministerium. Er wurde 1879 im Kabinett Eduard Taaffe Unterrichtsminister.[1][2] In dieser Funktion blieb er bis zum Sturz Taaffes im November 1893. Zusätzlich übernahm 1881 er die Direktion des Theresianums.

Er war 1882 Mitunterzeichner des Marburger Programms von Franz von Liszt. 1890 wurde Gautsch in den Freiherrenstand erhoben und von Kasimir Felix Badeni 1895 bis 1897 ein zweites Mal zum Minister für Cultus und Unterricht bestellt. Seit 1895 war er Mitglied des Herrenhauses des Wiener Reichsrats.[1] Er galt politisch als Vertreter der katholischen Restauration und Gegner des Deutschnationalismus.[3]

Ministerpräsident

Gautsch amtierte dreimal für kurze Zeit als Ministerpräsident von Übergangsregierungen: Vom 30. November 1897 bis zum 5. März 1898, von 1. Januar 1905 bis zum 1. Mai 1906 und noch einmal vom 28. Juni bis zum 3. November 1911. In seiner ersten Amtsperiode fungierte er auch als Innenminister.[2]

Seine erste Amtszeit in einem reinen Beamtenministerium [4] war geprägt durch die tiefe innenpolitische Krise, welche die Badenischen Sprachenverordnungen ausgelöst hatte. Durch Vertagung des handlungsunfähigen Reichstags konnte Gautsch nur mit Notverordnungen regieren.[5] Wegen Protesten gegen die Entlassung Badenis in Prag verhängte Gautsch den Ausnahmezustand.[6] Er scheiterte mit dem Versuch, eine pragmatische Lösung des Konflikts durch Lockerung der Verordnung zu finden. Sein Vorschlag, jeder Beamte müsse die im Dienst notwendigen Sprachen beherrschen, ließ zu viele Interpretationen offen.[5] Unter der Regierung Clary-Aldringen wurden die Sprachverordnungen schließlich aufgehoben.[7]

Gautsch übernahm nach seiner Demission 1899 bis 1904 die Leitung des Obersten Rechnunghofs,[8] wurde aber bereits 1905 erneut zum Ministerpräsidenten bestellt. Auch diesmal währte seine Amtszeit nicht lange: Weil sein Projekt einer Wahlrechtsreform auf den Widerstand der bürgerlichen und konservativen Parlamentsmehrheit stieß, trat er im Frühjahr 1906 zurück. Auch diesmal war es erst ein Nachfolger, Max Wladimir von Beck, der im Sommer 1906 Gautschs Reformvorschläge umsetzen konnte. Anschließend amtierte Gautsch wieder als Präsident des Rechnungshofes.

Ein drittes Mal wurde Gautsch 1911 zum Ministerpräsidenten berufen, wiederum in einer innenpolitisch angespannten Situation. Sein Vorgänger Richard von Bienerth-Schmerling hatte im Parlament keine regierungsfähige Mehrheit gefunden, vor allem aufgrund der Differenzen zwischen deutschen und tschechischen Abgeordneten. Nach Ausschreitungen, ausgelöst auch durch Missernten und erhöhte Lebensmittelpreise, gab Gautsch im November 1911 auf und übergab das Amt an Karl Stürgkh. Er wirkte politisch noch weiter als Herrenhausmitglied in verschiedenen Delegationen als Vertrauensmann Kaiser Franz Josephs.[1][2]

Gautsch war Namenspatron des Passagierschiffes Baron Gautsch des Österreichischen Lloyds, das im August 1914 auf ein Minenfeld lief. Die Katastrophe kostete 147 Menschen das Leben.

Einzelnachweise

- ↑ a b c Gautsch von Frankenthurn Paul Frh.. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Band 1, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1957, S. 413 f. (Direktlinks auf S. 413, S. 414).

- ↑ a b c Johann Christoph Allmayer-Beck: Gautsch von Frankenthurn, Paul Freiherr. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 6, Duncker & Humblot, Berlin 1964, S. 108 f.

- ↑ Gabriele Johanna Eder (Hrsg.): Alexius Meinong und Guido Adler. Eine Freundschaft in Briefen. (=Studien zur österreichischen Philosophie. Band 24) Rodopi, Amsterdam 1995, ISBN 90-5183-867-0, S. 13 und 24.

- ↑ Eintrag in MeyersLexikon auf Zeno.org

- ↑ a b Erich Zöllner: Geschichte Österreichs. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 1990, ISBN 3-486-46708-5, S. 431.

- ↑ Jörg Konrad Hoensch: Geschichte Böhmens. Von der slavischen Landnahme bis zur Gegenwart. Verlag Beck, München 1997³, ISBN 3-406-41694-2, S. 394.

- ↑ Jiří Kořalka: Die Herausbildung des Wirtschaftsbürgertums in den böhmischen Ländern im 19. Jahrhundert. In: Peter Heumos (Hrsg.): Polen und die böhmischen Länder im 19. und 20. Jahrhundert. Politik und Gesellschaft im Vergleich. Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 15. bis 17. November 1991. Verlag Oldenbourg, München 1997, ISBN 3-486-56021-2, S. 57-80, hier: S. 71.

- ↑ Paul Gautsch. In: Österreich-Lexikon, online auf aeiou.

Weblinks

Wikisource: Paul Gautsch – Quellen und Volltexte

Wikisource: Paul Gautsch – Quellen und VolltexteBeust | Karl Auersperg | Taaffe | Plener | Hasner | Potocki | Hohenwart | Holzgethan | Adolf Auersperg | Stremayr | Taaffe | Windisch-Grätz | Kielmansegg | Badeni | Gautsch | Thun | Clary-Aldringen | Wittek | Koerber | Gautsch | Hohenlohe-Schillingsfürst | Beck | Bienerth-Schmerling | Gautsch | Stürgkh | Koerber | Clam-Martinic | Seidler | Hussarek | Lammasch

Wikimedia Foundation.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

Paul Gautsch — Paul Gautsch. Mandats 26e, 31e et 35e ministre président d Autriche … Wikipédia en Français

Paul Gautsch von Frankenthurn — Paul Gautsch Paul Gautsch Freiherr von Frankenthurn (* 26. Februar 1851 in Döbling; † 20. April 1918 in Wien) war ein österreichischer Politiker und Ministerpräsident. Leben und Wirken Nach einem Studium an der Universität Wien begann Gautsch… … Deutsch Wikipedia

Paul Gautsch von Frankenthurn — Paul Gautsch Paul Gautsch Paul Gautsch Freiherr von Frankenthurn (né le 26 février 1851 à Döbling et mort le 20 avril 1918 à Vienne) était une personnalité politique autrichienne. Il fut ministre président d Autriche au cours de trois … Wikipédia en Français

Baron Paul Gautsch von Frankenthurn — (February 26, 1859 – April 20, 1918) was an Austria political figure who served three times as Minister President.After graduating from the University of Vienna, he entered the Ministry of Education and later became Austrian Minister of Education … Wikipedia

Gautsch — bezeichnet die zünftigen Feierlichkeiten zur abgelegten Gesellenprüfung der Buchdrucker, siehe Gautschen Paul Gautsch (1851–1918), österreichischer Politiker und Ministerpräsident ein Pseudonym des Musikproduzenten Christoph Göttsch Siehe auch… … Deutsch Wikipedia

Gautsch von Frankenthurn — Gautsch von Frankenthurn, Paul, Freiherr, österreich. Minister, geb. 26. Febr. 1851 in Wien, studierte daselbst die Rechte, ward 1874 von Stremayr in das Kultusministerium berufen, wurde 1881 Direktor des Theresianums und übernahm im November… … Meyers Großes Konversations-Lexikon

Gautsch — von Frankenthurn, Paul, Freiherr von, österr. Staatsmann, geb. 26. Febr. 1851 in Wien, 1881 Direktor der Theresianischen Akademie, 1885 93 und 1895 97 Unterrichtsminister, 1897 bis März 1898 Ministerpräsident und Minister des Innern, seit 1895… … Kleines Konversations-Lexikon

Gautsch von Frankenthurn — Gautsch von Frạnkenthurn, Paul Freiherr (seit 1889), österreichischer Politiker, * Döbling (heute zu Wien) 26. 2. 1851, ✝ Wien 20. 4. 1918; galt als Vertrauter Kaiser Franz Josephs I. Er war 1885 93 und 1895 97 Unterrichtsminister und führte… … Universal-Lexikon

Gautsch von Frankenthurn, Paul, Baron — ▪ prime minister of Austria born Feb. 26, 1851, Döbling, Austria died April 20, 1918, Vienna statesman who served three times as Austrian prime minister. A graduate of the University of Vienna, Gautsch von Frankenthurn entered the… … Universalium

Baron Gautsch — p1 S … Deutsch Wikipedia