- Reitweise

-

Reitweise bezeichnet einen bestimmten Stil, Pferde zu reiten und auszubilden. Es gibt mehrere Reitweisen, die aus verschiedenen Gegenden und Kulturen stammen. Der heutige Reiter hat meist die Möglichkeit, aus mehreren Reitweisen diejenige zu wählen, die ihm und seinem Pferd am meisten liegt.

Inhaltsverzeichnis

Englische Reitweise

Die Bezeichnung "Englischreiter" wurde erstmals Anfang des 19. Jahrhunderts von Kavallerieoffizieren für die damals neue bürgerliche Campagnereiterei in Großbritannien verwendet und war zunächst ein Schimpfwort für ungelernte Reiter, die auf Pferden aus Rennlinien keine gute Figur machten.

„Wie kommt es, dass die Anglomanie in der Armee zur Herrschaft gelangt ist? .“

– Otto D. v. Monteton

Als Englische Reitweise wird heute das kontinentaleuropäische System des durch die nationalen Pferdesportverbände geregelten Reitsports bezeichnet, sie ist jedoch nicht identisch mit der eigentlichen, in England praktizierten, gelände- und sprungorientierten Vielseitigkeitsreiterei, die das Pferd weitgehend in „natürlicher Haltung“ belässt. Die Bezeichnung Englische Reitweise wird denn auch nicht überall gebraucht.

Kennzeichnend für diese Reitweise ist der Anlehnung genannte stetige Kontakt mit den Zügeln zum Pferdemaul sowie das beständige Treiben des Pferdes mithilfe des Drucks von Unterschenkel und hebelndem Reitergewicht. Als elementar wird die Jahre dauernde Ausbildung des Pferdes nach einer fünf Schritte umfassenden Ausbildungsskala angesehen, die sich zunächst mit der Veredlung der natürlichen drei Grundgangarten des Pferdes, anschließend mit der Duldung der permanenten Hilfengebung und erst gegen Ende mit der Fähigkeit zur Versammlung beschäftigt. Vom Pferd wird sehr früh eine Haltung mit gerundetem Hals verlangt. Das Übertreiben dieser Rundung (aus sportlichem Ehrgeiz oder Unwissenheit), wird seit einigen Jahren kontrovers als Rollkur, Hyperflexion oder neuerdings in FEI-Terminologie Low-deep-round diskutiert.

Diese Reitweise ist für die meisten reitsportlichen Anforderungen, wie Geländereiten über Hindernisse, Springen und für Dressur geeignet. Die bevorzugten Pferderassen sind Warmblüter aus europäischen Zuchtgebieten mit drei raumgreifend ausgeprägten Gängen. An Ausrüstungsgegenständen findet der flache englische Sattel und ein Zaum mit verschiedenen Formen der Wassertrense sowie ein Nasenriemen Verwendung.

Westernreitweise

Westernreitweise ist der zur sportlichen Disziplin weiterentwickelte Reitstil der amerikanischen Cowboys. Als Arbeitsreitweise ist sie darauf ausgerichtet, dass Pferd und Reiter ganztags in langsameren Tempo kräftesparend unterwegs sein können und zeigt keine auffälligen Steigerungen der natürlichen Gänge des Pferdes. In verschiedenen Disziplinen des Westernreitens werden unterschiedliche Aspekte des Cowboyalltags messbar gemacht, wie die Arbeit am Rind (mit oder ohne Zuhilfenahme eines lebendigen Rindes) oder das Überwinden von Geländehindernissen (ohne zu Springen).

Ausgebildete Westernpferde werden einhändig mit konstant durchhängendem Zügel geritten. Der Zügel wird als Druckzügel verwendet, das heisst der seitlich am Pferdehals angelegte Zügel "drückt" das Pferd in die Gegenrichtung. Hilfen werden als kurze Impulse gegeben. Das Pferd lernt über operante Konditionierung, diese Befehle solange ohne weitere Ermahnung auszuführen, bis ein neuer Befehl den alten ablöst. Die Haltung des Pferdes ist entspannt, mit auf Buggelenkshöhe getragenem Kopf. Auch der Sitz des Reiters ist locker und alle Gangarten werden ausgesessen. Auffälig sind die Bewegungen der Pferde beim Stop, dem abrupten Stehenbleiben aus vollem Galopp, den Spins, schnellen 360°-Wendungen (Reining) und der Arbeit am lebendigen Rind (Cutting).

Der Westernsattel ist schwerer als der englische Sattel. Er verteilt das Gewicht großflächig auf dem Pferderücken. Für manche Reiter ist der Sattel mit tiefer Sitzmulde und breiten Steigbügeln sehr bequem. Die Westernzäumung wird ohne Nasenriemen verwendet. Beim ausgebildeten Westernpferd wird eine Kandarenzäumung (bit) verwendet. Für junge Pferde gibt es dünne Wassertrense (snaffle) aus rostendem und daher zum Kauen anregenden Eisen und gebisslose Zäumungen wie das Bosal.[1]

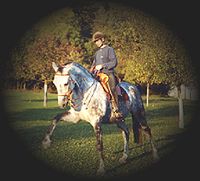

Iberische Reitweise

Die iberische Reitweise ist eine sehr alte, von der iberischen Halbinsel stammende Reitweise, die aus den Anforderungen von Rittern und Kämpfern zu Pferd entstanden ist und sehr viel Wert auf Wendigkeit und besondere Lektionen wie die Schulsprünge legt, die im Kampf nützlich waren. Kennzeichnend für die iberische Reitweise ist der hohe Versammlungsgrad des Pferdes und die Betonung von Wendigkeit und Spurtschnelligkeit.

In der iberischen Reitweise sitzt der Reiter tief im Sattel, der Zügel wird einhändig, aber im leichten Kontakt zum Pferdemaul geführt. Das Pferd soll höchsten Gehorsam und Willigkeit zeigen.

Iberische Sättel sind mit hohen Galerien versehen und oft reichlich verziert. Das ausgebildete Pferd trägt traditionell eine Kandare ohne Unterlegtrense. In der Ausbildung des Pferdes werden auch verschiedene Kappzaum-Varianten eingesetzt, auch die heute umstrittene Serreta, ein mitunter scharfzahniges Naseneisen, das bei Missbrauch bleibende Narben auf dem Nasenrücken des Pferdes hinterlässt.

Besonders geeignet für diesen Stil sind vor allem kompakte Pferde mit kurzem, kräftigem Rücken, die von Natur aus mehr für Wendigkeit als für Schnelligkeit geeignet sind. Neben den für diese Reitweise gezüchteten Rassen wie Andalusiern, Lusitanos, Hispano-Araber und Tressangres trifft dies auf viele andere Rassen wie Araber, kompakte Warmblüter und ursprüngliche Ponyrassen zu.

Historische Reitkunst, klassisch-barocke Reitweise, barocke Reitkunst, akademische Reitkunst

Diese Begriffe bezeichnen verschiedene Interpretationen der Reitanleitungen und Abbildungen von Reitmeistern des 17. bis 19. Jahrhunderts durch moderne Reitlehrer. Die Lehren gehen zurück auf die Gebrauchsreiterei der Reiterkrieger in Spätmittelalter (z.B. 1480 "Pergamenthandschrift zu Wolfegg" / "Das mittelalterliche Hausbuch".) und Renaissance (z.B. 1605 "Le maneige royal". Antoine de Pluvinel) und die daraus entstehende höfische Reitkunst, die gleichwohl Höhepunkt als auch Niedergang mit der Veröffentlichung von 1751 "Ecole de cavallerie". Guérinière erlebte. Letztgenannter gilt heute als gemeinsame Basis aller Dressurreitweisen und Reitkunstinterpretationen weltweit. Anschließend änderte sich mit dem favorisierten Pferdetyp auch die Reiterei grundlegend. Manche heutigen Reitlehrer beziehen auch die Reitmeister und Buchautoren des folgenden Jahrhunderts (und mehr) in ihre Interpretation ein (z.B. 1842 "Méthode d'équitation basée sur de nouveaux principes". François Baucher).

Die variantenreichen Reitstile der historischen Reitkunst zeigen hoch versammelte Pferde mit Betonung auf Leichtigkeit und Eleganz. Als Idealfall dürfte man die möglichst genaue Wiedergabe der Reitfiguren der Kupferstiche ansehen. Sie zeigen Reiter im Balancesitz mit einhändiger Zügelführung ohne Anlehnung, das Pferd mit dem Genick am höchsten Punkt und in starker Versammlung. Besondere Lektionen sind neben heute noch praktizierten Schulen wie Piaffe, Passage und Seitengängen insbesondere die Kunstgangarten im Galopp (Tummeln, Tèrre-à-tèrre, Mezair, Courbetten) und die Schulen über der Erde.

Einige moderne Reitlehrer entwickelten auch Nachbildungen der historischen Reitkunstsättel (z.B. Bent Branderup-Sattel, Bückeburger Schulsattel), aber auch der portugiesische "Portuguesa"-Sattel entspricht weitgehend den historischen Vorbildern. Das ausgebildete Pferd trägt eine Kandare mit (19. Jahrhundert) oder ohne (bis 18. Jahrhundert) Unterlegtrense. In der Ausbildung des Pferdes, die im Idealfall sehr langsam über mehrere Jahre erfolgt, werden auch verschiedene Kappzaum-Varianten eingesetzt. Besonders geeignet für diesen Stil sind vor allem die für diese Reitweise gezüchteten Rassen wie Berber, Andalusiern, Lusitanos, Lipizzanern und Knabstrupper, Frederiksborger. Weiterhin werden auch Friesen, kleine Warmblut-Pferde und andere kurzrückige Pferde mit aufgesetztem Hals und abfallender Kruppe eingesetzt, jedoch profitiert jedes Pferd von einer gymnastischen Ausbildung in dieser Reitweise.

Gangpferdereiten

Als Gangpferde bezeichnet man Pferde, die mehr als die Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp zeigen. Dazu zählen der Tölt, Pass, Paso, Foxtrott, Marcha, Walk, Rack und Slow Glait. Daher ist Gangpferdereiten eigentlich keine eigene Reitweise, denn die Gangpferde werden genauso geritten wie dreigängige Pferde. Amerikanische Gangpferde werden im Western- oder in leicht abgewandeltem englischen Stil geritten. Bei den europäischen Rassen herrscht meist die englische Reitweise vor, während südamerikanische Gangpferde in einer abgewandelten iberischen Reitweise präsentiert werden. In der Islandpferdereiterei wird oft ein Sattel gewählt, der das Reitergewicht weiter nach hinten legt als ein normaler Vielseitigkeits- oder Dressursattel. Besonders gerne wird dort auf sogenannten Trachtensätteln geritten; diese zeichnen sich durch eine Verteilung des Reitergewichts auf eine große Fläche und durch einen bequemen Rippsitz aus und sind dadurch für lange Ritte im Gelände besonders gut geeignet.

Gardianreitweise

Gardianreitweise ist der Reitstil der Rinderhirten aus der Camargue. Wie in Arbeitsreitweisen üblich, wird einhändig mit Kandare und Kappzaum geritten. Die Pferde werden durch die Ausbildung reaktionsschnell und wendig. Der Camargue-Sattel hat sehr hohe Galerien und ähnelt dem mittelalterlichen Turniersattel. Die Pferde sind mit einem stehenden Martingal ausgestattet. Der typische Camargue-Kappzaum besteht aus einer Fahrradkette und ist deshalb äußerst scharf.

Leichte Reitweise

Leichte Reitweise bezeichnet eine Methode, die von Ursula Bruns für Freizeitreiter entwickelt wurde. Sie enthält Elemente aus der Western- und anderen Reitweisen und ist besonders geeignet für entspannte Geländeritte. Das durchdachte Schulungssystem in dieser Reitweise macht das Reiten und Lernen auch für erwachsene oder ängstliche Reitanfänger leicht.

Einzelnachweise

- ↑ Regelwerk für den Westernreitsport, EWU, Ausgabe 2011/2012, § 307 Nummer 1

Literatur

- Marcus Junkelmann: Zubehör, Reitweise, Bewaffnung. Band 3 von Die Reiter Roms. Verlag von Zabern, 1998, ISBN 3-8053-1288-1.

- Peter Pfister: Ranch-Reiten: eine alte Reitweise - neu entdeckt. Verlag Müller Rüschlikon, 2002, ISBN 3-275-01404-8.

- Sylvia Loch: Dressur - Die Kunst der klassischen Reitweise. Verlag Franckh-Kosmos, 2010, ISBN 978-3-440-11016-4.

- Otto Digeon v. Monteton: Über die Reitkunst. Georg Olms Verlag, 1995, ISBN 3-487-08346-9.

- Daphne Machin Goodall: Weltgeschichte des Pferdes. Nymphenburger Verlag, 1984, ISBN 3-485-01784-1.

Wikimedia Foundation.