- Carnac

-

Carnac (Karnag) Region Bretagne Département Morbihan Arrondissement Lorient Kanton Quiberon Koordinaten 47° 35′ N, 3° 5′ W47.584722222222-3.077777777777819Koordinaten: 47° 35′ N, 3° 5′ W Höhe 19 m (0–45 m) Fläche 32,71 km² Einwohner 4.428 (1. Jan. 2008) Bevölkerungsdichte 135 Einw./km² Postleitzahl 56340 INSEE-Code 56034 Carnac (bretonisch Karnag) ist eine Gemeinde in der Bretagne mit 4428 Einwohnern (Stand 1. Januar 2008) im Département Morbihan, an der Atlantikküste im Nordwesten Frankreichs. Sie ist berühmt für ihre mehr als 3000 Menhire, die zu Steinreihen (franz. Alignements) gruppiert sind. Auch die Steingehege der Bretagne liegen nahe beim Ort.

Der Name des Ortes leitet sich von keltisch *karn- oder Carn (vgl. das daraus abgeleitete englische cairn = Steinhügel/Steingrab) ab.

Inhaltsverzeichnis

Steinreihen

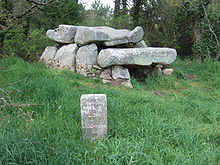

Die Steinreihen, die einzeln stehenden Menhire und die Dolmen, bestehen aus dem lokalen Granit der vom Meer aufgeschlossenen Küste. Ihre Oberflächen sind heute großteils verwittert und mit Flechten überzogen.

Die Steinreihen bilden die Gruppen von Kerlescan, Le Menec und Kermario. Die Reihen sind über drei Kilometer lang und enthielten ursprünglich über 3000 Steine, die zwischen 0,5 und 4,0 m hoch sind. Die größten Steine befinden sich immer am westlichen Ende. Das ursprüngliche Ausmaß betrug vermutlich 8 km, und die Anlage schloss auch die Monumente von Le Petit Menec, St.-Barbe und Kerzerho ein. Die Reihen erstreckten sich damit von Crac'h Ria bis Plouharnel.

- Menec hat Steinkreise an beiden Enden (90 und 110 m Durchmesser). Die Steinreihe ändert einmal die Ausrichtung, was manche Forscher als Hinweis auf einen Bau in zwei Phasen ansehen.

- Bei Kermario sind die Reste des Steinkreises am West-Ende auf Luftbildern noch zu erkennen. Die Steinreihe ändert dreimal ihre Richtung.

- Kerlescan hat einen Steinkreis am Westende, im Osten anscheinend nicht. Er besteht aus 13 parallelen Reihen, die zwischen sieben und 41 Steinen enthalten. Ein Teil der Megalithen lag bereits als Blöcke vor, viele der kleineren wurden aus dem anstehenden Fels gebrochen.

Großsteingräber

Am Ortsrand befinden sich auch die Dolmen von Kerluir und Beaumer. Im Ort befindet sich ein weiterer Dolmen an der Rue de Courdiec und der Tumulus St. Michel. Der größte künstlich errichtete Erdhügel Frankreichs ist 125 m lang, 60 m breit und etwa 10 m hoch. Er enthält eine Anzahl von Steinkisten und einen Dolmen, die mittels Tunnel zu besichtigen waren. Da die Hügelschüttung durch die Grabungen instabil wurde, sind die Tunnel inzwischen für die Öffentlichkeit gesperrt. Auf der Spitze des Grabhügels befindet sich eine Kapelle für den Erzengel Michael und ein Steinkreuz. Von hier hat man auch eine gute Aussicht über den Golf von Morbihan. Vergleichbare Großtumuli sind Le Petit Mont bei Arzon und der Tumulus St. Michel in Carnac.

Aktuelle archäologische Erfassung der Megalithgräber

Eine umfassende Darstellung der Megalithgräber der Region um Carnac wurde von der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte vorgelegt.[1]

Vorzeitliche Besiedlung

Das Camp du Lizo ist eine Höhensiedlung. Sie wurde am Ende der Bronzezeit errichtet und ist bisher als einzige in der Region erforscht. Das auf einem Plateau oberhalb des Flusses Crac’h, nordöstlich von Carnac gelegene Camp wurde zwischen 1923 und 1926 von Zacharie Le Rouzic untersucht.

Datierung

Megalithanlagen wurden in der Jungsteinzeit ab 4500 v. Chr. gebaut und bis etwa 2300 v. Chr. genutzt. Gewöhnlich setzt man den Bau der Steinreihen in das Spätneolithikum, Hinweise zur Datierung sind jedoch spärlich. Die Steinreihen von Kermario laufen über den altneolithischen Langhügel von Le Manio 1.

Söhne und Töchter der Stadt

- Paul Goffeny (1907-1945), hochdekorierter französischer Marinepilot

Städtepartnerschaften

- Illertissen, Deutschland

- La Clusaz, Département Haute-Savoie, Frankreich

Literatur

- Pierre-Roland Giot: Les Alignements de Carnac = Die Alignements von Carnac. Éditions Ouest-France, Rennes 1992, ISBN 2-7373-1021-0.

- Mark Patton: Statements in stone. Monuments and society in Neolithic Brittany. Routledge, London u. a. 1993, ISBN 0-415-06729-4.

- D. Sellier: Éléments de reconstruction du paysage prémégalithique sur le site des alignements de Kerlescan (Carnac, Morbihan) à partir de critères géomorphologiques. In: Revue archéologique de l'Ouest 12, 1995, ISSN 0767-709X.

- Juergen E. Walkowitz: Das Megalithsyndrom. Europäische Kultplätze der Steinzeit. Beier & Beran, Langenweißbach 2003, ISBN 3-930036-70-3, (Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 36).

Einzelnachweise

- ↑ Reena Perschke: Nichts als große Steine? Die Megalithgräber von Carnac, Quiberon und dem Golfe du Morbihan, in: Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte (Hrsg. Vorstand der Gesellschaft) Band 31, 89-104 (2010), ISSN 0178-7896

Weblinks

- Das Rätsel von Carnac - ausführliche Beschreibung der Region um Carnac

- Infos zu Carnac (auch auf Deutsch)

- Infos zu den Steinreihen (französisch, englisch, spanisch)

- Städtepartnerschaft zwischen Carnac und Illertissen (deutsch)

Carnac | Hœdic | Île-d’Houat | Plouharnel | Quiberon | Saint-Pierre-Quiberon | La Trinité-sur-Mer

Wikimedia Foundation.