- Schwarzes Brack

-

Das Schwarze Brack ist der Name einer ehemaligen Meeresbucht auf der Westseite des Jadebusens. Sie entstand durch die Zweite Marcellusflut von 1362 und erreichte mit drei weiteren Sturmfluten Anfang des 16. Jahrhunderts ihre größte Ausdehnung. Den Namen Schwarzes Brack erhielt die Meeresbucht aufgrund der an dieser Stelle liegenden Hochmoore, die zunächst nach den Sturmfluten den Boden bildeten und das brackige Wasser schwarz färbten.[1]

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Der Beginn der Buchtausbildung wird heute auf die Zweite Marcellusflut vom 16. Januar 1362 zurückgeführt. Mit der Zweiten Cosmas- und Damianflut vom 26. September 1509 wurden die vorhandenen Deiche an vielen Stellen beschädigt. Der Landeshäuptling Edo Wiemken d.J. sorgte zwar kurzfristig für eine Instandsetzung der Deiche, doch bereits am 9. September 1510 zerstörte eine weitere Sturmflut die gerade ausgebesserten Deiche. Vier Monate später traf die verheerende Antoniflut vom 17. Januar 1511 die stark beschädigten Deiche erneut. Die Kirchspiele Seediek, Ahm und Oldebrügge mussten aufgegeben werden. Große Teile der Bevölkerung starben in den Fluten oder an den Missständen nach der Flut. 1514 starb mit Edo Wiemken d.J. die damalige Führungspersönlichkeit der Herrschaft Jever. Nach seinem Tod wurde der Deichbau vernachlässigt und die Bucht blieb in ihrer Form bestehen.[1]

Erst mit der Regentschaft Maria von Jever wurden wieder Eindeichungen vorgenommen. 1525 wurde auf der Nordseite der Bucht ein Deich zwischen Sande und dem Gödenser Siel errichtet. 1544 wurde der Deich in Richtung Horsten fortgesetzt, der zum ersten Mal Teile der Meeresbucht zurück gewann. 1576 bis 1578 erfolgte die Fertigstellung des Anschlussdeiches von Horsten in Richtung Driefel und weiter nach Jeringshave, so dass das Schwarze Brack erstmals durch einen zusammenhängenden Deich umschlossen war.[1] Für die Entwässerung der hinter den Deichen gelegende Tiefs sorgten das Gödenser Siel, das Friedeburger Siel, das Horster Siel, das Zeteler Siel und das Steinhauser Siel.

1544 erfolgte am Gödenser Siel die Gründung von Neustadtgödens, das zu Grafschaft Ostfriesland gehörte. Neustadtgödens entwickelte sich bald zu einem bedeutendem Handelsort mit prosperierendem Hafen und guten Handelsverbindungen. Viele seiner Bewohner lebten von Handel und Schifffahrt. Weiter nördlich schloss sich das Gebiet der Herrschaft Jever an. Der südliche gelegene Landstrich am Schwarzen Brack gehörte zu Grafschaft Oldenburg.

Mit dem Tod von Maria von Jever fiel die Herrschaft Jever an die Grafschaft Oldenburg. Das Schwarze Brack trennte jedoch beide Landesteile voneinander. Eine Verbindung war nur über ostfriesisches Gebiet möglich, die dafür Wegezoll beanspruchten. Daher plante Graf Johann VII. von Oldenburg gegen den Willen der ostfriesischen Sielorte eine Eindeichung der gesamten Bucht. 1593 erfolgte ein erster Teilschritt, bei dem man von der südlichen Deichlinie aus einen nördlich führenden Deich bis zur Insel Ellens baute. 1595 wurden auf der Nordseite die beiden Oberahmer Inseln wieder ans Festland angebunden. 1596 bis 1597 entstand ein weiterer Deich, der von Jeringhave über die Insel Hiddels zur Insel Ellens führte und so den südlich der Insel Ellens liegenden Teil der Meeresbucht trocken legte.[1]

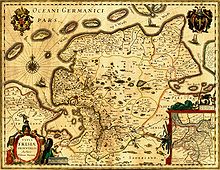

Ostfriesland erhob 1597 Einspruch gegen die Eindeichungsmaßnahmen und verklagte 1599 die Oldenburger vor dem Reichskammergericht in Speyer. Die im Gerichtsverfahren vorgelegten Schriftstücke und Landkarte sind heute wertvolle Dokumente und beschrieben die vorhandenen Örtlichkeiten genaustes. Die Ostfriesen begründeten ihre Klage mit dem Verlust von Handel, Schifffahrt und Fischerei. Die Oldenburger verwiesen auf die Wiedergewinnung uralten oldenburgischen und jeverschen Festlandes. Der Rechtsstreit zog sich in die Länge, weshalb die Oldenburger 1604 zunächst zur Einstellung der Baumaßnahmen gezwungen wurden. Erst 1612 konnte weiter gebaut werden, nachdem der inzwischen herrschende Graf Anton Günther versicherte, dass er im Falle einer Klageabweisung den Deich wieder entfernen würde. Letztendlich endete der Rechtsstreit erst lange Jahre nach der Durchdeichung mit einem Vergleich.

Am 31. Juli 1615 gelang dem Vogt von Zwischenahn Arend Stindt die Durchdämmung des Schwarzen Bracks mit der Schließung des Ellenser Damms, der die ehemaligen Inseln Ellens und Ahm verband. Mit der Schließung wurden rund 1600 Hektar Land zurückgewonnen.[1] Weitere Landgewinnungsmaßnahmen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts machten aus dem Schwarzen Brack wieder Festland.

Im Reichskriegshafengesetz von 1883 wurde festgelegt, dass Maßnahmen, die die Strömung im Jadefahrwasser beeinträchtigten, der Genehmigung der Marine bedurften. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass die mit den Gezeiten in den Jadebusen ein- und ausströmende Wassermenge ausreichte, um das Jadefahrwasser nicht versanden zu lassen. In der Praxis führte das zum Ende aller Landgewinnungsmaßnahmen im Jadebusen und zum Schutz seiner heutigen Form.

Literatur

- Werner Brune (Hrsg.): Wilhelmshavener Heimatlexikon, Band 1–3. Brune, Wilhelmshaven 1986–1987.

- Hans Egidius: Das Schwarze Brack: Eine Region behauptet sich gegen Naturgewalten. CCV Concept Center Verlag 2000, ISBN 3934606008

Einzelnachweise

- ↑ a b c d e Werner Brune (Hrsg.): Wilhelmshavener Heimatlexikon, Band 1–3. Brune, Wilhelmshaven 1986–1987, Band 3, Seite 94ff.

Weblinks

Wikimedia Foundation.