- Das Tage-Buch

-

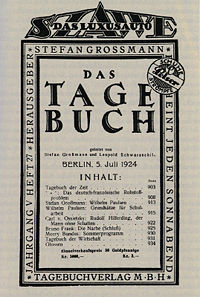

Das Tage-Buch Beschreibung deutsche politisch-literarische Zeitschrift Erstausgabe Januar 1920 Einstellung Januar 1933 Erscheinungsweise wöchentlich Herausgeber Stefan Großmann, Leopold Schwarzschild Das Tage-Buch war eine unabhängige, überparteiliche Wochenschrift, die von Januar 1920 bis Januar 1933 veröffentlicht wurde. Sie wurde von dem linksliberalen Wiener Publizisten und Theaterkritiker Stefan Großmann unter der Mithilfe des Verlegers Ernst Rowohlt im Jahre 1920 in Berlin gegründet. 1922 stieß der aus Frankfurt am Main stammende Journalist Leopold Schwarzschild zur Redaktion hinzu und wurde Mitherausgeber.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Großmann trat 1927 aufgrund einer schweren Krankheit als Herausgeber zurück, veröffentlichte jedoch weiter im Tage-Buch und anderen Medien. Danach übernahm der Publizist Kurt Reinhold die Leitung des feuilletonistischen Teils; auf dem Titelblatt wurde nun nur noch Schwarzschild als Herausgeber vermerkt. Die Qualität des Blattes litt unter dem Weggang Großmanns ebenso wie unter der Abwerbung Carl von Ossietzkys durch die Weltbühne im April 1926, unterschritt aber ein gewisses Niveau nie.

In der ersten Ausgabe des Tage-Buchs erläuterte Großmann das Konzept seiner Zeitschrift:

- Diese Zeitschrift rechnet mit urteilsfähigen Lesern.

Das „Tage-Buch“ kann und wird keiner Partei dienen, wohl aber hoffe ich auf eine Verschwörung der schöpferischen Köpfe neben, über, trotz den Parteien. (…)

Das „Tage-Buch“ will lieber berichten als urteilen, lieber Material zur Urteilsbildung bringen als das Urteil selbst.

Diese Demonstration der Unabhängigkeit war Fassade. Das ausgeprägt linksdemokratische Profil der Zeitung wurde bald deutlich spürbar, besonders durch Einführung einer neuen Rubrik: Ab dem 26. November 1921 eröffnete nicht mehr ein Leitartikel, sondern ein Konglomerat aus anonymen tagespolitischen Glossen das Heft, betitelt „Tagebuch der Zeit“.

Eine weitere wichtige Rolle der Zeitschrift war die Förderung und Etablierung der Neuen Sachlichkeit im Journalismus. Berühmte Reportagen Kischs erschienen hier zum ersten Mal, der junge Bertolt Brecht veröffentlichte frühe Lyrik und Prosa, viele Exponenten dieser Strömung wie Felix Stössinger, Polly Tieck, Walter Mehring und Oskar Maurus Fontana kamen hier zu Wort. Einige der berühmtesten Texte von Erich Kästner wurden hier zum ersten Mal gedruckt, u.a. „Kennst du das Land, wo die Kanonen blühn“ und „Jahrgang 1899“.

Die samstags erscheinende Zeitschrift mit den grünen Umschlägen war von der Weltbühne inspiriert worden. Siegfried Jacobsohn, Herausgeber der Weltbühne, hatte sich allerdings im Jahr 1920 mit Großmann heftig verstritten, so dass das Tage-Buch eher als Konkurrenzzeitschrift zu werten ist. So sah es Jacobsohn nicht gerne, wenn Autoren für beide Blätter schrieben. Ausnahmen blieben Berühmtheiten wie Roda Roda, Alfred Polgar, Max Brod und Egon Erwin Kisch, die Jacobsohn so sehr schätzte, dass er hier inkonsequent blieb.

Die Spannungen zwischen Tage-Buch und Weltbühne blieben noch einige Zeit nach Jacobsohns Tod 1926 bestehen, Kurt Tucholsky veröffentlichte nie eine Zeile dort und beschwerte sich des Öfteren in Briefen, dass Weltbühne-Mitarbeiter wie Anton Kuh die besseren Texte für das Tage-Buch schrieben. Auch im Aufbau und Format war das Tage-Buch der Weltbühne nachgestaltet - es gab den vorderen politischen Teil und endete mit zweispaltigen Glossen, beide Zeitschriften waren in Antiquaschrift gesetzt. Beide Blätter verfolgten eine konsequent pazifistische Linie. Politisch stand das Blatt - wohl auch wegen Großmanns sozialistischer Vergangenheit - der Sozialdemokratie näher als die kommunistenfreundliche Weltbühne.

Ab spätestens 1928 ist eine deutliche Versöhnung und Annäherung beider Blätter zu spüren, und mit der historischen Nummer 12 vom November 1931, in der sich das Tage-Buch im Weltbühnen-Prozeß angriffslustig auf die Seite Ossietzkys schlägt und in selbem Tonfall wie Tucholsky die Justiz attackiert, sind beide Blätter als sich ergänzende Schwesterzeitschriften anzusehen.

Die Theaterkritik spielte im Tage-Buch nur eine geringe Rolle, wohl wegen der erdrückenden Konkurrenz der Weltbühne, die ursprünglich unter dem Namen Schaubühne ein reines Theaterblatt war und diese Tradition noch weiter pflegte. Dafür besaß das Tage-Buch eine exzellente Bücher-Rubrik mit Kritiken von hoher feuilletonistischer Qualität. Ab Mitte der Zwanziger Jahre beginnt die Zeitschrift zu einer der wichtigsten Quellen für die Rezeption neuer Literatur in der Weimarer Republik zu werden. Beliebt waren Umfragen, in denen Schriftsteller erzählten, was sie grade lasen.

Ein aus heutiger Sicht herausragendes Verdienst des Tage-Buchs ist die frühe und prophetische Erkenntnis, dass Adolf Hitler eine ernste Gefahr für die Weimarer Republik darstellt. Zu den Höhepunkten der linksliberalen Hitler-Analyse in der Weimarer Republik gehören Stefan Großmanns Rezension von Mein Kampf im Heft 45 von 1925 und die Sezierung von Hitlers Rede-Technik durch Karl Tschuppik im Aufsatz „Hitler spricht“ (Heft 13 von 1927).

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten flüchtete Schwarzschild nach Paris, wo er Das Neue Tage-Buch gründete und bis 1940 publizierte, das sich schnell zu einer der besten deutschen Emigrations-Zeitschriften etablierte.

Nach dem Projekt des Schaubühnen- und Weltbühnenreprints 1978/79 plante der Athenäums-Verlag auch eine vollständige Neuausgabe des Tage-Buchs. Aus finanziellen Gründen wurde das Projekt 1981 nach dem 8. Band abgebrochen, die Jahrgänge 1927 bis 1933 wurden nie nachgedruckt.

Autoren der Zeitschrift

Einige der bekannten Autoren waren:

- Walter Benjamin

- Max Brod

- Hermann Broch

- Egon Friedell

- Heinrich Eduard Jacob

- Egon Erwin Kisch

- Paul Kornfeld

- Stephan Lackner

- Theodor Lessing

- Klaus Mann

- Thomas Mann

- Robert Musil

- Carl von Ossietzky

- Alfred Polgar

- Roda Roda

- Walther Rode

- Joseph Roth

- Karl Tschuppik

- Robert Walser

- Jakob Wassermann

- Erich Welter

Literatur

- Das Tage-Buch, hrsg. von Stefan Großmann. Nachdruck der Jahrgänge 1920-1926. Athenäum, Königstein 1981, ISBN 3-7610-9600-3.

- Fritz J. Raddatz: Das Tage-Buch. Porträt einer Zeitschrift. Athenäum, Königstein 1981, ISBN 3-7610-9605-4.

Weblinks

Wikisource: Nachweis von Digitalisaten – Quellen und VolltexteKategorien:

Wikisource: Nachweis von Digitalisaten – Quellen und VolltexteKategorien:- Kulturzeitschrift (Deutschland)

- Literaturzeitschrift (Deutschland)

- Exilzeitschrift

- Antiquarische Zeitschrift (Berlin)

- Literatur (20. Jahrhundert)

- Literatur (Deutsch)

- Medien (Weimarer Republik)

- Diese Zeitschrift rechnet mit urteilsfähigen Lesern.

Wikimedia Foundation.