- Ida Gerhardi

-

Ida Gerhardi (* 2. August 1862 in Hagen; † 29. Juni 1927 in Lüdenscheid) war eine Malerin der klassischen Moderne. Sie machte sich neben ihrer Malerei auch um den deutsch-französischen Kulturaustausch verdient.

Inhaltsverzeichnis

Leben

Ida Gerhardi - Die Geigerin, 1911, Museum Folkwang Essen

Ida Gerhardi - Die Geigerin, 1911, Museum Folkwang Essen

Ida Gerhardi wurde als Tochter eines Arztes in Hagen geboren. Nach dem frühen Tod des Vaters 1869 zog die Familie zu Verwandten nach Detmold, wo die Künstlerin 20 Jahre lebte und ihre Kindheit und Jugend verbrachte. 28-jährig konnte sie ihren Wunsch nach einem Studium der Malerei durchsetzen. Zunächst studierte sie 1890 an der Damenakademie des Münchner Künstlerinnenvereins, vornehmlich bei der Landschaftsmalerin Tina Blau.

1891 ging sie nach Paris und studierte dort in den folgenden Jahren an der Académie Colarossi, einer Privatschule, die vor allem bei jungen Frauen und ausländischen Studierenden beliebt war, da die staatliche Akademie für diese schwer zugänglich war. Eng befreundet war sie mit der Malerin Jelka Rosen und dem Komponisten Frederick Delius, für dessen musikalische Aufführungen sie sich in Deutschland einsetzte (z.B. 1897 deutsche Erstaufführung in Elberfeld). Seit 1900 stand sie in Kontakt mit dem Bildhauer Auguste Rodin und wenig später schloss sie sich dem Künstlerkreis des Café du Dôme am Montparnasse an. Sie pflegte in Paris und Deutschland Künstlerfreundschaften mit Käthe Kollwitz, Ottilie Roederstein, Maria Slavona, Friedrich Ahlers-Hestermann, Franz Nölken sowie zu den Kunstsammlern und Kunsthistorikern Wilhelm Uhde, Otto Ackermann und Walter Kaesbach.

Gerhardi engagierte sich bei der Vermittlung von Kunstwerken, ihrem Verkauf und der Organisation von Ausstellungen. Sie machte den Hagener Museumsgründer Karl Ernst Osthaus mit Rodin und Aristide Maillol bekannt und vermittelte Ankäufe für dessen Museum in Hagen, das heutige Karl Ernst Osthaus-Museum. 1907 organisierte sie eine Ausstellung französischer Kunst in Berlin (Kunstsalon Schulte) und 1910 eine Ausstellung deutscher Kunst in Paris (Tendence Nouvelle am Champs-Elysée). Zur Kunstvermittlung und zu Portraitaufträgen reiste sie nach Leipzig, Berlin, Weimar und Hagen.

Sie war mit ihren Werken an Ausstellungen in Paris im Salon de la Societé Nationale, Salon des Indépendants und in Deutschland bei der Berliner Sezession, Münchner Sezession vertreten. Aus Gesundheitsgründen musste sie 1913 ihr Pariser Atelier aufgeben und lebte fortan in Lüdenscheid im Haus der Familie. Nach ihrem Tod 1927 wurde sie in Detmold im Familiengrab beigesetzt.

Werke

Ida Gerhardi - Tanzbild XI (Bal Bullier), 1903, LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Münster

Ida Gerhardi - Tanzbild XI (Bal Bullier), 1903, LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Münster

Anfänglich konzentrierte sich Ida Gerhardi auf die Landschaftsmalerei, die der stimmungsvollen Naturwiedergabe der Schule von Barbizon nahe stand, im Erfassen von Licht und Atmosphäre aber schon impressionistisch war. Dann spezialisierte sie sich zunehmend als Porträtistin. Zunächst malte sie traditionell in dunkler, gedämpfter Farbigkeit, doch schon um 1896 hellte sich die Farbpalette auf, das Kolorit wurde klarer und leuchtender.

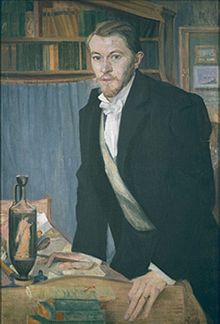

Von besonderer Qualität sind die Bildnisse von Künstlerfreunden wie etwa von den Musikern Arthur Nikisch (1899), Frederick Delius (1912) und Ferucchio Busoni (1902, verschollen) oder dem Maler Christian Rohlfs (1906) wie auch von dem Museumsgründer Karl-Ernst Osthaus (1903).

Mit Selbstbildnissen aus der gesamten Schaffenszeit dokumentierte sie ihre eigene Verfassung und gesellschaftliche Stellung als Malerin. Bedeutsam sind ihre Bilder aus Pariser Vergnügungslokalen, die sie zwischen 1903 und 1905 zum Teil zusammen mit Käthe Kollwitz aufsuchte. Es sind überwiegend Tanzszenen in hell erleuchteten Sälen, aber auch Wiedergaben der düsteren, sogenannten Apachenkneipen. In Biarritz malte Ida Gerhardi 1905 verschiedene Meeresbilder. Neben den Porträts entstanden vor allem in der Spätzeit auch Stadtansichten, Genrebilder und Stillleben.

Seit etwa 1900 hatte sie sich im Kolorit und Malduktus den französischen Spätimpressionisten und Fauvisten genähert. Unter dem Einfluss des rheinischen Expressionismus wurde ihre Farbigkeit um 1911 pastelliger und die Formgebung umrissbetonter. Trotz abstrahierender Tendenzen blieb sie immer dem Gegenstand verpflichtet und die Charakterisierung von Personen blieb ein stetes Anliegen.

Ihr Werk umfasst Gemälde und Zeichnungen z.B.:

- Tanzbild VIII, um 1904: Städtisches Museum Lüdenscheid

- Madame Riau (Chanteuse), 1903; Tanzbild XII, 1905; ca. 30 Zeichnungen; alle: Westfälisches Landesmuseum Münster

- Siamesischer Pinz, 1908: Museum Kunstpalast Düsseldorf

- Die Geigerin (Elly Bößneck), 1911; Christian Rohlfs, 1906; beide: Museum Folkwang Essen

- Berta Stoop, 1911; Selbstbildnis 1920, beide: Karl Ernst Osthaus-Museum Hagen

Ehrungen

Nach Ida Gerhardi ist der Ida Gerhardi-Förderpreis benannt, den die Sparkasse Lüdenscheid seit 1990 alle zwei Jahre stiftet. Mit der Vergabe des Preises ist eine Ausstellung in der Städtischen Galerie Lüdenscheid verbunden. Gefördert werden junge Künstler mit abgeschlossenem Studium. Der Preis ist dotiert mit 5.000 Euro, weitere 3.000 Euro stehen als Produktionskosten für eine Edition bereit, die in Zusammenarbeit mit der Städtischen Galerie Lüdenscheid produziert wird.

Literatur

- Wilhelm Tell: Ida Gerhardi 1862-1927. Das Leben und Schaffen einer Lüdenscheider Malerin. Lüdenscheider Beiträge, Heft 18, Lüdenscheid 1960.

- Petra Nepilly: Ida Gerhardi. Eine deutsche Malerin in Paris. (Diss.) Konstanz 1985

- Annegret Rittmann (Hg.): Briefe. Ida Gerhardi – eine westfälische Malerin zwischen Paris und Berlin, Münster 1993

- Femme flaneur, Ausstellungskatalog, Bonn, August Macke-Haus 2004

- Orte der Sehnsucht, Ausstellungskatalog, Münster, Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte 2008

- Klaus Kösters: 100 Meisterwerke westfälischer Kunst. 2010

Weblinks

-

Commons: Ida Gerhardi – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Commons: Ida Gerhardi – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien - Literatur von und über Ida Gerhardi im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Ida-Gerhardi-Preis

Kategorien:- Deutscher Maler

- Kultur (Hagen)

- Person (Hagen)

- Person (Lüdenscheid)

- Geboren 1862

- Gestorben 1927

- Frau

Wikimedia Foundation.