- Inprekorr

-

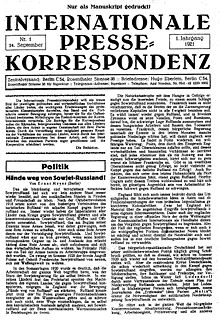

Inprekorr (Internationale Pressekorrespondenz) war von 1921 bis 1939 Zeitung der Kommunistischen Internationale (Komintern) und wurde in bis zu acht Sprachen unter verschiedenen Titeln herausgegeben. Verschiedene Nachfolgeorgane erschienen noch bis zur Auflösung der Komintern 1943. Seit 1971 wird die Tradition der Inprekorr von der Vierten Internationale fortgesetzt.

Inhaltsverzeichnis

Gründung der Zeitung

Am 16. Juli 1921 beschloss das Präsidium der Exekutive der Komintern (EKKI) die Gründung der Inprekorr:

- "Es wird die Herausgabe eines Korrespondenzblattes in Berlin beschlossen; das Blatt soll in deutscher, englischer und französischer Sprache erscheinen. Es soll aktuelle Korrespondenz der weltpolitischen und weltwirtschaftlichen Fragen, der Entwicklung des Kommunismus bringen, den Kampf gegen die Sozialdemokraten und die Amsterdamer führen, taktische Fragen im Rahmen der Leitsätze des Kongresses erörtern und andere zur Diskussion stellen. Jede Partei ist verpflichtet, einen Korrespondenten zu bestimmen." [1]

Am 13. August 1921 wurden die Details festgelegt:

- "Die vom Gen. Thalheimer vorgeschlagenen Richtlinien werden angenommen. Die Korrespondenz erscheint einstweilen wöchentlich zwei- bis dreimal deutsch, zweimal französisch und englisch".[2]

Zu Redakteuren wurden ernannt:

- für die deutsche Ausgabe: Gyula Alpári und August Thalheimer

- für die englische Ausgabe: Philipp Price

- für die französische Ausgabe: Menil und Charles Rappoport.[3]

Die Ausgabe erschien am 24. September 1921 auf Deutsch; am 1. und 13. Oktober 1921 folgten die ersten Ausgaben auf Englisch und französisch.

Inprekorr war in erster Linie ein Informationsdienst für die kommunistische Presse. Von Januar 1923 bis März 1926 erschien jedoch auch eine Wochenausgabe für die breitere Öffentlichkeit; von Juli 1926 bis Februar 1930 konnte die normale Ausgabe auch über die Post bezogen werden. Sie war die meistverbreitete Zeitschrift der Komintern, mittels derer Kommunisten Informationen über die Vorgänge in der Sowjetunion erhielten und die aktuelle Parteilinie erfuhren.[4]

Redaktionsadressen bis 1933

- seit Sept. 1921: Berlin C 54, Rosenthaler Str. 38

- seit Dez. 1921: Berlin SW 48, Friedrichstr. 225

- seit Dez. 1923: Wien IX, Berggasse 31

- seit Jan. 1924: Wien VIII, Lange Gasse 26/12

- seit Apr. 1926: Berlin SW 48, Friedrichstr. 225

- seit 1928: Berlin, Bülowplatz (heute: Rosa-Luxemburg-Platz)

- seit ???: Berlin SW 68, Lindenstr 71-72

1933–1943

Nach 1933 wurde die Arbeit der Inprekorr regionalisiert: Die deutsche Ausgabe erschien unter dem Namen der 1932 gegründeten Rundschau von Basel (später Zürich und Lausanne) aus mit der Redaktion durch Theo Pinkus; die englische zog nach London, die französische nach Paris und die tschechische nach Prag.[5]

Wegen verschärfter Repression in der Schweiz wurde die zentrale Redaktion 1935 nach Paris verlegt. Nach dem Verbot der Kommunistischen Partei in Frankreich im September 1939 erschien Inprekorr unter dem Namen Die Welt als deutsche Ausgabe der schwedischen Zeitung Världen i Dag. Herausgeber war Jakob Rosner.[6]

Mit dem Abdruck der Auflösungsbeschlusses der Komintern vom 15. Mai 1943 stellte Die Welt ihr Erscheinen ein.[7]

Wiederbelebung 1971

Aus einer privaten Initiative eines Mitglieds der Vierten Internationalen entstand 1971 die Idee einer Wiederbelebung von Inprekorr:

- "Ich habe die [internationale] Presse gelesen und gedacht: Das muß man den Leuten doch verbreiten, das ist doch wichtig, was da passiert; Arbeiterkämpfe in Frankreich, Widerstand gegen die Franco-Diktatur in Spanien, Guerillakämpfe in Lateinamerika, Streiks in Britannien. Deshalb habe ich von mir aus Artikel, die ich wichtig fand oder von denen ich begeistert war, übersetzt, habe sie kopiert und verschickt an unsere Leute. So hat das angefangen. Dann haben die 'Uralt-Trotzkisten', also Jakob Moneta, Rudi Segall, Willy Boepple gesagt: 'Ja, das ist doch Inprekorr.'"[8]

Die Zeitung erschien unter der formalen Verantwortung des Vereinigten Sekretariats der Vierten Internationale, war jedoch kein reines Parteiorgan:

- "Wir haben auch Artikel von befreundeten Organisationen oder von den Befreiungsbewegungen übernommen, zum Beispiel Erklärungen vom chilenischen MIR und Interviews über den Widerstand gegen Augusto Pinochet."[9]

Nachdem die deutsche Ausgabe eine Auflage von 500 erreicht hatte, erschienen auch Ausgaben in französischer, spanischer und englischer Sprache.

Inprekorr erscheint bis heute, derzeit alle zwei Monate. Die französische Ausgabe erscheint monatlich; die englische und spanische ebenso, aber nur noch als Web-Ausgaben.

Literatur

- Irén Komját: Die Geschichte der Inprekorr, Frankfurt am Main 1982 (ISBN 3-88012-650-X)

- Björn Mertens: Die erste Inprekorr. In: Inprekorr, Nr. 299 (Sept. 1996).

Einzelnachweise

- ↑ Die Tätigkeit der Exekutive und des Präsidiums der E.K. der Kommunistischen Internationale vom 13. Juli 1921 bis 1. Februar 1922, Petrograd 1922, S. 15

- ↑ a.a.O., S. 71

- ↑ Irén Komját: Die Geschichte der Inprekorr, Frankfurt am Main 1982 (ISBN 3-88012-650-X), S. 12

- ↑ Manès Sperber: Bis man mir Scherben auf die Augen legt. All das Vergangene…, Europaverlag, Wien 1977, S. 101

- ↑ Irén Komját, a.a.O., S. 35

- ↑ Bruno Frei: Der Papiersäbel. Autobiographie, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1972, S. 182

- ↑ Irén Komját, a.a.O., S. 40-47

- ↑ Interview mit Ingo Speidel in Inprekorr, Nr. 300 (Okt. 1996)

- ↑ ebenda

Weblinks

- Inprekorr

- International Viewpoint (englisch)

- Inprecor (französisch)

- Inprecor para América Latina (spanisch)

ISSN: 0256-4416Kategorien:- Zeitung (Deutschland, Erscheinen eingestellt)

- Sozialismus

- Politische Zeitschrift

- Marxistische Zeitschrift

Wikimedia Foundation.