- Kaiser-Friedrich-III.-Klasse

-

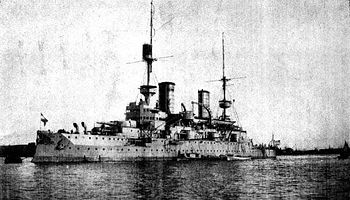

SMS Kaiser Friedrich III., das Typschiff der KlasseKlassendetails Schiffstyp Einheits-Linienschiff Vorgänger Brandenburg-Klasse Nachfolger Wittelsbach-Klasse Einheiten 5 Dienstzeit 1896 - 1918 Schwesterschiffe SMS Kaiser Friedrich III.

SMS Kaiser Wilhelm II.

SMS Kaiser Karl der Große

SMS Kaiser Wilhelm der Große

SMS Kaiser BarbarossaTechnische Daten Wasserverdrängung Konstruktion: 11.100 t Länge KWL: 120,9 m

über alles: 125,3 mBreite 20,4 m Tiefgang 7,8 m Bewaffnung - 4 x 24 cm SK L/40

in 2 Doppeltürmen - 18 x 15 cm SK L/40

in Kasematten - 12 x 8,8 cm SK L/30

- 12 x 3,7 cm Rev

- 5 x Torpedorohre

45 cm

45 cm

Panzerung - Gürtel: 300 mm

- Deck: 60 mm

- Türme: 50 - 250 mm

- Kasematten: 150 mm

Antriebsanlage - 10-12 Dampfkessel mit Kohlefeuerung[1]

- 3 stehende 3-Zylinder-

Dreifachexpansions-Dampfmaschinen - 3 dreiflügelige Propeller

4,5 m

4,5 m

Maschinenleistung Dauerlast: ca. 13.000 PSi Brennstoffvorrat 1.030 t Kohle Geschwindigkeit 18 kn Fahrbereich 3420 sm bei 10 kn Besatzung 39 Offiziere und 612 Mann Die Kaiser-Friedrich-III.-Klasse war eine Klasse von fünf Linienschiffen, der zweiten von modernen Schlachtschiffen der deutschen Kaiserlichen Marine, benannt nach den drei Deutschen Kaisern des Kaiserreichs und zwei weiteren berühmten Kaisern aus dem Mittelalter.

Inhaltsverzeichnis

Entwurf

Konstruktiv gab es bei annähernd gleicher Verdrängung wie bei der vorhergehenden Brandenburg-Klasse deutliche Änderungen mit markant größeren Aufbauten, in Anlehnung an französische Vorbilder.

Bewaffnung

Zusätzlich zu den beiden Doppeltürmen Schwerer Artillerie wurde eine schneller feuerende Mittlere Artillerie eingebaut. Diese umfasste insgesamt 18 15-cm-Geschütze. Diese sollte insbesondere die weniger geschützten Aufbauten, wie zum Beispiel die Brücke, des Gegners vor allem durch Brände zerstören. Die Leichte Artillerie zur Bekämpfung von Torpedobooten umfasste 12 8,8-cm-Geschütze.

Die Geschütze der schweren Artillerie waren erstmals Schnelladekanonen anstatt der Mantelringkanonen mit 28 cm Kaliber, wie bei der vorhergehenden Brandenburg-Klasse. Diese erbrachten trotz des mit 24 cm geringeren Kalibers bessere Schießleistungen in Kadenz und Reichweite. Die ersten beiden Schiffe der Klasse erhielten noch die älteren Geschütztürme C/1897, welche keine Munitionsaufzüge besaßen, sondern hier wurden die Geschosse und Ladungen außerhalb des Turmes in einem gepanzerten Schacht gefördert. Hingegen bekamen die restlichen Schiffe bereits die neuen Türme C/1898 mit durchgehenden Munitionsaufzügen, die eine deutlich höhere Schussfolge erlaubten.

Panzerung

Die niedrige Panzerung der Seiten bestand aus einem verbesserten Kc-Stahl mit einer Tiefe von 300mm.

Antrieb

Erstmalig wurde ein 3-Wellenantrieb gewählt. Diese Anordnung wurde bei allen folgenden deutschen Großkampfschiffen, mit Ausnahme der Großen Kreuzer, bis zur Bismarck-Klasse beibehalten. Diese Anordnung ergab einen verbesserten Vortriebswirkungsgrad und eine verbesserte Manövrierfähigkeit. Die räumliche Anordnung innerhalb des Schiffskörpers war ein weiterer Vorteil.

Einsatz und Verbleib

Alle Einheiten waren bis 1915 im Flottendienst, wobei Kaiser Wilhelm II. bis 1906 als Flottenflaggschiff diente. Dann wurden sie von moderneren Schiffen abgelöst und stationär verwendet. Die Kaiser Wilhelm II. wurde Büroschiff des Flottenchefs in Wilhelmshaven. Die Restlichen wurden Gefangenenschiffe in Wilhelmshaven und Kiel. Von diesen wurde die Kaiser Wilhelm der Große ab 1917 als Torpedoschießstandsschiff eingesetzt.

Am 6. Dezember 1919 wurden alle aus der Flottenliste gestrichen, mit Ausnahme der Kaiser Wilhelm II., die erst am 17. März 1921 ausgemustert wurde. Zwischen 1920 und 1922 wurden alle bei deutschen Abwrackern verschrottet.

Anmerkungen

- ↑ Diverse verschiedene Konfigurationen aus 6-8 Zylinderkesseln plus 4 Thornycroft- oder Marinekesseln oder 6 Zylinderkesseln plus 2 Marinekesseln und 2 Marine-Doppelkesseln

Literatur

- Erwin Strohbusch: Kriegsschiffbau seit 1848, Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 1984

- Erich Gröner, Dieter Jung und Martin Maass: Die deutschen Kriegsschiffe 1815–1945 - Band 1. Bernard & Graefe Verlag, München 1982, ISBN 3-7637-4800-8.

- 4 x 24 cm SK L/40

Wikimedia Foundation.