- Lithium-Eisen-Phosphat-Akkumulator

-

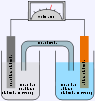

Der Lithium-Eisen-Phosphat-Akkumulator ist eine Weiterentwicklung des Lithium-Ionen-Akkumulators. Als Kathodenmaterial wird LiFePO4 verwendet.

Funktion

LiFePO4-Zellen liefern sehr hohe Entladeströme. Eine Dauerlast von 35 C (siehe Artikel C-Faktor) und eine Spitzenlast von 100 C sind möglich, bei einer Last von 35 C sind dabei noch 95 % der Nennkapazität verfügbar.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Li-Ionen-Zellen scheidet sich bei Überladung kein metallisches Lithium ab, und es wird kein Sauerstoff freigesetzt, wie dies bei konventionellen Li-Ion-Akkus der Fall ist. Die Abscheidung und der freigesetzte Sauerstoff führen bei älteren Typen von Li-Ionen-Akkumulatoren zum thermischen Durchgehen, das unter ungünstigen Bedingungen sogar zur Explosion der Zelle führen kann. Beim Lithium-Eisen-Phosphat-Akkumulator ist dies nicht möglich.

Im Vergleich zu den konventionellen Kathodenmaterialien (LiCoO2) wird im Lithium-Eisen-Phosphat-Akku der gesamte Lithiumanteil verwendet. Bei Akkus mit LiCoO2-Kathode wird nur 50−60 % des Lithiums genutzt, da sonst die Schichtstruktur instabil würde. Bei Verwendung von Li2Mn2O4-Kathoden kann nur 50 % des vorhandenen Lithiums genutzt werden, der Rest ist fest im Kristall eingebaut.

Je nach Bauart ist eine schnelle Ladung auf 90 % der Gesamtkapazität innerhalb von fünf Minuten möglich. Beim „1 C Cycling“ ist sein Innenwiderstand selbst nach 4000 Zyklen quasi unverändert. Eine 18650-Zelle (18 mm Durchmesser und 65 mm Länge[1] hat ca. 15 mΩ Innenwiderstand. Selbst bei vollständiger Entladung mit 10 C sind noch über 1000 Zyklen möglich. Diese Kenndaten hängen allerdings sehr von der verwendeten Anode und dem Elektrolyt ab.

Auch die Leistungsdichte (bis zu 3000 W/kg) liegt höher als beim Li-Ion-Akku. Die Selbstentladung liegt mit ca. 5 % pro Monat in der gleichen Region wie bei Li−Ion-Akkus.

Für einen Akkumulator mit einem Energieinhalt von 1000 Wh werden beim Lithium-Eisen-Phosphat-Akku nur ca 11,3 mol (≈ 80 g) Lithium benötigt, gegenüber ca. 20 mol bzw. 140 g beim Lithium-Cobalt- oder Lithium-Mangan-Akkumulator (siehe Faraday-Konstante). Die Energiedichte bei dem Lithium-Eisen-Phosphat-Akkumulator liegt bei 90 bis 110 Wh/kg.

Der Ersatz von Lipo- oder die Umstellung von diesen auf LiFePO4-Batterien wird durch die abweichende typische Zellenspannung von 3,3 V erschwert (3,6 V beim Lithium-Ionen, 3,7 V beim Lithium-Polymer-Akku).

Hersteller und Anwendungen

A123Systems bietet Lithium-Eisen-Phosphat-Akkumulatoren unter dem Namen Lithium-Nanophosphat-Akku an. Valence Technology bietet entsprechende Akkumulatoren im Format einer Autobatterie unter dem Namen Epoch Power Systems an. Ein Zulieferer für das Zellenmaterial ist Altairnano.[2]

Von der Süd-Chemie[3] wird derzeit in Kanada die weltweit größte Produktionsanlage (2500 t/Jahr) zur Herstellung von Lithium-Eisen-Phosphat nach einem nasschemischen Verfahren errichtet. Der Produktionsstart ist für 2012 geplant.

Verwendung findet der LiFePO4-Akkumulator vor allem im 100-Dollar-Laptop und Fahrrädern mit elektrischem Hilfsantrieb. Auch im (Flug-) Modellbau wird immer öfter auf LiFePO4-Akkus gesetzt, da sie innerhalb von 15−20 Minuten wieder vollständig aufgeladen werden können. Gewöhnliche Lithium-Polymer-Akkus benötigen noch über eine Stunde Ladezeit, wenn man keine Einbußen bei der Lebensdauer in Kauf nehmen möchte. Brammo beginnt im Jahr 2008 mit der Produktion von Motorrädern.[4][5] Ebenfalls wird das in Dresden hergestellte Elektrofahrzeug Citysax von einer 13 kWh-Batterie des Typs Lithium-Eisen-Phosphat-Akku angetrieben. Auch der Aixam e-City besitz diesen Akku.

Einzelnachweise

- ↑ MSC Vertriebs GmbH (Hrsg.): Wissenswertes über typische Batteriegrößen und -Abmessungen.

- ↑ Altairnano: Power

- ↑ Südchemie

- ↑ Brammo

- ↑ Enertiabike

Primärzellen: Alkali-Mangan-Batterie | Lithiumbatterie | Lithium-Eisensulfid-Batterie | Lithium-Mangandioxid-Batterie | Lithium-Thionylchlorid-Batterie | Lithium-Schwefeldioxid-Batterie | Lithium-Kohlenstoffmonofluorid-Batterie | Nickel-Oxyhydroxid-Batterie | Quecksilberoxid-Zink-Batterie | Silberoxid-Zink-Batterie | Zink-Braunstein-Zelle | Zinkchlorid-Batterie | Zink-Luft-Batterie

Sekundärzellen: Bleiakkumulator | Natrium-Schwefel-Akkumulator | Nickel-Cadmium-Akkumulator | Nickel-Eisen-Akkumulator | Nickel-Lithium-Akkumulator | Nickel-Metallhydrid-Akkumulator | Nickel-Wasserstoff-Akkumulator | Nickel-Zink-Akkumulator | Lithium-Eisen-Phosphat-Akkumulator | Lithium-Ionen-Akkumulator | Lithium-Mangan-Akkumulator | Lithium-Polymer-Akkumulator | Lithium-Schwefel-Akkumulator | Silber-Zink-Akkumulator | STAIR-Zelle | Vanadium-Redox-Akkumulator | Zink-Brom-Akkumulator | Zebra-Batterie | Zellulose-Polypyrrol-Zelle | Zinn-Schwefel-Lithium-Akkumulator

Historische Zellen: Daniell-Element | Gravity-Daniell-Element | Leclanché-Element | Voltasche Säule | Clark-Normalelement | Weston-Normalelement | Zambonisäule

Ausführungen: Akkumulator | Batterie | Brennstoffzelle | Knopfzelle | Konzentrationselement | Redox-Flow-Zelle | Thermalbatterie | Bestandteile: Halbzelle (Donator- und Akzeptorhalbzelle)

Wikimedia Foundation.