- Mhallami

-

Die Mhallami (arabisch محلّمى, DMG Mḥallamī, aramäisch ܡܚܠܡܝ̈ܐ Mḥallmāye oder Mḥallmoye, kurdisch Mîhêllemî, türkisch Mahalmi oder Mıhellemi) sind eine arabischsprachige Volksgruppe in der Türkei und im Libanon. Sie werden auch Mardelli genannt, was von der Herkunftsgegend Mardin abgeleitet wird.

Inhaltsverzeichnis

Herkunft und Geschichte

Es ist nach wie vor sehr umstritten, ob es sich bei den Mhallami um Araber, Aramäer oder Kurden handelt. Es gibt drei verschiedene Theorien über die Abstammung der Mhallami:

- Der ersten Theorie zufolge werden die Mhallami als Araber betrachtet, die unter dem Kalifen Hārūn ar-Raschīd im 8. Jahrhundert auf dessen Kriegszügen als Kämpfer aus der nordirakischen Region Kirkuk in die Region Mardin umgesiedelt wurden, um die dortige christliche Bevölkerung zu überwachen. Der Name Mhallami bzw. Mhallamiya soll sich von Mahal (arabisch für „Ort“) und Me’a (arabisch für „Hundert“) ableiten, was sinngemäß „Ort des Hundertschafts“ (Mahal al-Me’a) bedeuten soll. Diese Abstammungstheorie wird von den meisten Mhallami und einigen Wissenschaftlern unterstützt.[1]

- Der zweiten Theorie zufolge waren ihre Vorfahren die semitischen Ahlamū, die seit 1805 v. Chr Tur Abdin bewohnten. Sie traten – wie die restlichen aramäischen Stämme in Mesopotamien – während der arabisch-islamischen Expansion im 7. und 8. Jahrhundert nicht zum Islam über. Die Osmanen eroberten unter Selim I. Anfang des 16. Jahrhunderts Ostanatolien und islamisierten daraufhin die Mhallami. Nach der Islamisierung nahmen die Mhallami die arabische Sprache an. Die Araber nannten sie Mḥallamī und die Osmanen Mahalmi bzw. Mıhellemi. Mehrere der Bedeutung von Ahlamū entsprechende Schreibweisen kamen im Laufe der Geschichte des Stammes vor, bis sich schließlich der heutige arabische Name Mḥallamī durchsetzte. Diese Abstammungstheorie wird von vielen Wissenschaftlern und durch Archive des Osmanischen Reichs aus dem Jahre 1525 unterstützt, in denen die Mhallami als Müslüman Mahalmi Cemaati (dt. „Muslimische Gemeinde der Mhallami“) erwähnt werden.[2][3]

- Der dritten Theorie zufolge werden die Mhallami als Kurden betrachtet, die im 7. Jahrhundert durch die Armeen des Kalifen Umar ibn al-Chattab arabisiert und islamisiert worden sind, aber ihre kurdische Kultur beibehalten haben. Die Mhallami werden von den Kurden aber nicht als Kurden betrachtet.[4][5]

Die Migration der Mhallami aus der Türkei in den Libanon begann nach der Unterdrückung im Scheich-Said-Aufstand in den 1920er Jahren, der unter der Führung des kurdischen geistlichen Führers Scheich Said stattfand. In den 1940er Jahren kamen dann weitere Zehntausende in den Libanon. Ein Teil von ihnen wurde eingebürgert, der andere Teil dagegen lebte als Staatenlose im Libanon.[6]

Die Mhallami waren unter den Bürgerkriegsflüchtlingen aus dem Libanon, die während des Libanonkrieges 1982 als Asylbewerber in die Bundesrepublik Deutschland sowie andere westeuropäische Staaten wie die Niederlande, Dänemark und Schweden kamen.[7]

Kultur

Sprache und Schrift

Die Mhallami sprechen den arabischen Qultu-Dialekt. Der Qultu-Dialekt der Mhallami basiert auf dem Hocharabischen und nahm in immer stärkerem Maß kurdische Elemente auf. Ihre Kultur ist arabisch geprägt mit kurdischen Einflüssen.[8] Die Mhallami in der Türkei verwenden das lateinische Alphabet, zum Teil auch das arabische Alphabet als Schriftsprache, im Libanon hauptsächlich das arabische Alphabet.

Religion

Die Mhallami sind ausschließlich sunnitische Muslime schafiitischer Richtung.[1]

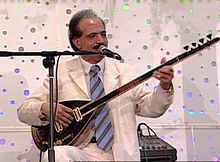

Musik

Einen hohen Stellenwert bei den Mhallami hat die Volksmusik. Die Lieder wurden von Generation zu Generation weitergegeben, zumeist mündlich. Die Musikrichtung wird Mardelli-Musik genannt und ist eine orientalische Musikrichtung, deren sentimentale Texte von unerfüllter Liebe, dem Leiden der Mhallamis sowie den konkreten Sorgen des Alltags handeln. Bekannte Musiker dieser Richtung sind Rashid Moussa und Mounir Hassan.

Organisation

Es bestehen einige Vereine der Mhallami in der Türkei, im Libanon und in der Diaspora. Die Mhallami in der Türkei sind im Verein Mhallami-Verein für Religions-, Sprachen- und Kulturdialog (türk. Mıhellemi Dinler, Diller ve Medeniyetler Arası Diyalog Derneği), der 2008 von Mehmet Ali Aslan in Midyat gegründet wurde, organisiert.[9] Die Mhallami in Deutschland sind im Verein Familien Union e.V. organisiert, und die Mhallami in den Niederlanden im Verein MIM.[10]

Familiennamen

Die häufigsten Familiennamen, die unter den Mhallami auftauchen sind demnach Atriss, Fakhro, Fattah, Harb, Miri, Omari, Omayrat, Ramadan, Rammu, Sha‘bu, Sharif, Shaykhmusa, Siyala, und al-Zein.[4]

Siedlungsgebiet

Die Mhallami in der Türkei leben ausschließlich in den 51 Dörfern und Kleinstädten der südostanatolischen Provinzen Batman und Mardin. Im Libanon leben sie überwiegend in Beirut und Tripoli. Weltweit leben etwa 150.000 Mhallami, darunter 60.000 in der Türkei, 50.000 im Libanon und 40.000 in Europa (davon 15.000 in Deutschland).[6][11] In Berlin besteht mit etwa 8000 Personen die größte Gemeinde der Mhallami in Europa.[5] Dazu kommt die Gemeinde in Bremen und Umgebung, zu der etwa 2600 Personen zählen und in Essen, zu der etwa 2000 Personen zählen.[11][12]

Selbst- und Fremdbezeichnungen der Mhallami

In der Türkei werden sie zu den Arabern gerechnet, ebenso im Libanon, wo sie nach ihrer Herkunftsgegend auch Mardelli genannt werden. Nur in Beirut werden sie von den Libanesen Kurden genannt.[1] Aus diesem Grund werden sie in Deutschland als „libanesische Kurden“[6], „Kurden aus dem Libanon“[2] oder „Mhallamiye-Kurden“[13] bezeichnet. Die Mhallami betrachten sich selber als Araber, zum Teil auch als arabischsprachige Kurden sowie zum geringen Teil als arabischsprachige Aramäer.[1]

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ a b c d Fred Donner: Tribe and state in Arabia. Princeton University Press 1981. S. 123–130

- ↑ a b John Anthony Brinkman: A political history of post-Kassite Babylonia, 1158–722 B.C. 1968. ISBN 88-7653-243-9, S. 260–278

- ↑ T.C. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi. 1995. ISBN 9-7519-124-74, S. 54–59. (Türkisch)

- ↑ a b Lokman I. Meho, Farah W. Kawtharani: The Kurdish community in Lebanon; S. 2-3. (Englisch)

- ↑ a b Es muss dringend etwas passieren; die tageszeitung, 6. Juni 2003.

- ↑ a b c Ralph Ghadban: Die Mhallamiyya; in: ders.: Die Libanon-Flüchtlinge in Berlin. Zur Integration ethnischer Minderheiten. Berlin 2000, S. 86–95.

- ↑ Heinrich Freckmann, Jürgen Kalmbach: Staatenlose Kurden aus dem Libanon oder türkische Staatsangehörige? (Ergebnis einer Untersuchung vom 08.–18. März 2001 in Beirut, Mardin und Ankara), Hannover, Hildesheim, 2001; S. 3–4

- ↑ Jonathan Owens: A linguistic history of Arabic. Oxford University Press 2006; S. 144. (Englisch)

- ↑ Internationale Konferenz der Mhallami; Midyat Sesi Haber, 13. August 2008. (Türkisch)

- ↑ Claudia Keller: Familien-Union: Die Clanchefs bitten zum Tee; Der Tagesspiegel, 26. Februar 2011.

- ↑ a b Jörg Diehl: Organisierte Kriminalität: Schrecklich nette Familien; Spiegel Online, 9. Dezember 2009.

- ↑ Essen fördert Integration von Libanesen; Der Westen, 21. Oktober 2008.

- ↑ Regina Mönch: Das libanesische Problem; Frankfurter Allgemeinde Zeitung, 14. März 2007.

Wikimedia Foundation.