- Mohorovičić-Diskontinuität

-

Die Mohorovičić-Diskontinuität [ˈmɔhɔrɔʋitʃitɕ], meist kurz als Moho bezeichnet, stellt eine Grenzfläche innerhalb des Schalenbaus der Erde dar. Sie trennt die Erdkruste vom Erdmantel. Einerseits ist für diesen Übergang eine Diskontinuität der Laufgeschwindigkeit von Erdbebenwellen ausschlaggebend, andererseits bedeutet er einen Wechsel in der mineralogischen Zusammensetzung des Gesteins. Nicht immer fallen diese beiden Grenzen zusammen, in manchen Fällen ist der Übergang nicht sprunghaft, sondern kontinuierlich über einen größeren Bereich.

Inhaltsverzeichnis

Entdeckung

Die Diskontinuität wurde im Jahre 1910 vom kroatischen Geophysiker Andrija S. Mohorovičić entdeckt, als er Seismogramme des Erdbebens von Pokupsko nahe der kroatischen Hauptstadt Zagreb vom 8. Oktober 1909 analysierte. Mohorovičić war aufgefallen, dass einige P- und S-Erdbebenwellen später eintrafen als erwartet und vermutete, dass sie an einer Grenze in etwa 54 km Tiefe gebeugt worden seien.[1] Spätere Untersuchungen bestätigten diese Grenze, unter der in etwa 30–50 km Tiefe – in ozeanischen Gebieten in etwa 5–7 km – der dichtere obere Erdmantel beginnt, der eine Temperatur um die 600 °C aufweist.

Geowissenschaftlicher Hintergrund

Nationalpark Gros Morne, Neufundland. Tektonische Kräfte haben hier Gestein aus der Tiefe gehoben und den Übergangsbereich von Krustenmaterial zum dichteren Mantelgestein freigelegt.

Nationalpark Gros Morne, Neufundland. Tektonische Kräfte haben hier Gestein aus der Tiefe gehoben und den Übergangsbereich von Krustenmaterial zum dichteren Mantelgestein freigelegt.

Die Moho-Fläche zeichnet sich durch einen sprunghaften Anstieg der seismischen Geschwindigkeit und damit auch der akustischen Impedanz aus. Seismische Wellen werden daher an dieser Grenzschicht teilweise reflektiert. Die Reflexionen können in einem Seismogramm beobachtet werden, was eine Ortung des Dichtesprungs erlaubt. Verursacht wird der Geschwindigkeitsunterschied durch die Unterschiede in der Dichte von Krusten- und Mantelgesteinen. Der Mantel setzt sich aus verschiedenen Mineralen zusammen, die alle eine hohe Dichte um 3,2 g/cm³ haben und unter der Bezeichnung Peridotit zusammengefasst werden. Die Kruste hingegen besteht in ozeanischen Gebieten vorwiegend aus Basalt und verwandtem Gestein (ρ≈2,9 g/cm³), auf den Kontinenten aus dem noch leichteren Granit und Granodiorit (ρ=2,7 g/cm³) beziehungsweise Gneis, und in tieferen Bereichen aus Amphibolit oder Gabbro. Da der Peridotit des Mantels eine deutlich höhere Dichte aufweist, pflanzen sich die seismischen Wellen darin schneller fort als in der Kruste, wodurch nach dem Snelliusschen Brechungsgesetz der Strahlweg der Welle beeinflusst wird. Da der Geschwindigkeitskontrast an der Moho-Fläche in der Regel recht stark ausgeprägt ist und auch über ein meist geringes Tiefenintervall erfolgt, ist sie eine der prominentesten Diskontinuitäten des Erdkörpers.

Tiefenvariation der Grenzfläche

Streng genommen muss zwischen zwei unterschiedlichen Definitionen der Moho-Fläche unterschieden werden: Die petrologische Moho bezieht sich allein auf den Wechsel im Gestein (siehe Abbildung), während die seismologische Moho durch den Geschwindigkeitsanstieg der P-Wellen von 6–7 auf etwa 8 km/s definiert ist. Da die Geschwindigkeit wesentlich durch die Dichte (und auch die Elastizität) des Gesteins bestimmt wird, fallen die Moho-Tiefen nach beiden Definitionen in der Regel zusammen. In einzelnen Fällen können jedoch Abweichungen auftreten, wenn etwa der Übergang nicht sprunghaft erfolgt oder durch Eintrag zusätzlicher chemischer Komponenten die Mineralstruktur und damit der jeweilige Elastizitätsmodul des Gesteins verändert wird.

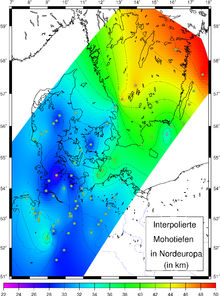

Unter den Ozeanen liegt die Moho-Fläche im Durchschnitt nur 5–7 km tief, unter kontinentalen Gebieten beträgt ihre Tiefe 30–50 km. In Küstennähe endet die Kruste bereits in 20–30 km Tiefe, in Sachsen beispielsweise liegt sie bei 32 km, doch unter mächtigen Gebirgsketten (wie etwa den Anden und des Himalayas) kann sie auch 70–80 km hinabreichen. Die Ursache für die wechselnde Tiefe der Mohorovičić-Diskontinuität ist die verschiedenartige Entstehung der Erdkruste: Die ozeanische Kruste bildet sich durch Aufschmelzen aufsteigenden Mantelmaterials am mittelozeanischen Rücken, die kontinentale Kruste hingegen auch heute noch durch Magmatismus an den Kontinentalrändern (Subduktions- oder Kollisionszonen). Die Tiefe der Moho korreliert näherungsweise mit der Höhe der Topografie, weil die leichtere Kruste wie ein schwimmender Eisberg umso tiefer in den oberen Mantel „eintaucht“, je höher ihre Berge emporragen. Siehe auch Gebirgswurzel und Prinzip der Isostasie.

Literatur

- László Egyed: Physik der festen Erde. Akadémiai Kiadó, Budapest 1969.

- Walter Kertz: Einführung in die Geophysik. Spektrum Akademischer Verlag, 1970/1992.

Weblinks

Commons: Mohorovičić-Diskontinuität – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Commons: Mohorovičić-Diskontinuität – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien- Modellierung des östlichen Saxothuringikums und der Moho. (PDF-Datei; 1,63 MB)

Quellen

- ↑ Bruce A. Bolt: Erdbeben – Schlüssel zur Geodynamik. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 1995, ISBN 3-86025-353-0, Seite 95 und folgende.

Wikimedia Foundation.