- Oortsche Rotationsformeln

-

Die oortschen Rotationsformeln für die differenzielle Rotation des Sternsystems der Milchstraße wurden vom holländischen Astronomen Jan Hendrik Oort (1900–1992) entwickelt.

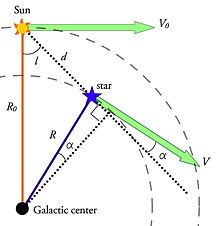

1927 gelang Oort der Nachweis der Rotation unserer Galaxis. Mithilfe der Stellarstatistik betrachtete er die Sterne in der Sonnenumgebung und beschrieb die differenzielle Rotation der Spiralarme. Wesentlicher Untersuchungsgegenstand war dabei die räumliche Verteilung von Radialgeschwindigkeiten und Eigenbewegungen.

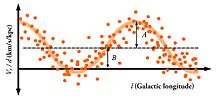

Da die Sterne nicht genau der differenziellen Rotation der Milchstraße folgen, sondern zusätzliche Pekuliargeschwindigkeiten haben, gelten die oortschen Rotationsformeln nicht für jeden einzelnen Stern, sondern nur im Mittel über viele Sterne (Abbildung 2).

Inhaltsverzeichnis

Formulierung

Die oortschen Rotationsformeln lauten:

für die Radialgeschwindigkeit eines Sterns (auf die Sonne zu bzw. von ihr fort) und

für die Radialgeschwindigkeit eines Sterns (auf die Sonne zu bzw. von ihr fort) und

für die Eigenbewegung eines Sterns (genauer: ihre Komponente in der Rotationsebene der Milchstraße)

für die Eigenbewegung eines Sterns (genauer: ihre Komponente in der Rotationsebene der Milchstraße)

mit den oortschen Konstanten (aktuelle Zahlenwerte [1], ermittelt aus den Ergebnissen von Hipparcos)

(Scherung) und

(Scherung) und

sowie mit l für die galaktischen Länge des Sterns und d seine Entfernung von der Sonne.

Interpretation

Doppelwelle der Eigenbewegung, ermittelt aus Beobachtungsdaten;

Doppelwelle der Eigenbewegung, ermittelt aus Beobachtungsdaten;

aufgrund des negativen Vorzeichens von B muss die Kurve genaugenommen um nach unten verschoben sein,

nach unten verschoben sein,

vgl. http://www.astro.virginia.edu/class/whittle/astr553/Topic06/t6_oort_hipparcos.htmlRadialgeschwindigkeit und Eigenbewegung beschreiben über die 360° der galaktischen Länge jeweils eine Doppelwelle mit zwei Maxima und Minima (Abbildung 2).

A + B

d.h. die Rotationskurve v(r) der Milchstraße ist in Sonnennähe nahezu flach (leicht fallend).A - B

ist die Winkelgeschwindigkeit Ω0 für die Rotation der Sonne um das Zentrum der Milchstraße.

ist die Winkelgeschwindigkeit Ω0 für die Rotation der Sonne um das Zentrum der Milchstraße.Dies entspricht einer Umlaufzeit der Sonne um das Zentrum der Milchstraße von

(d.h. 230 Millionen) Jahren, auch galaktisches Jahr genannt.

(d.h. 230 Millionen) Jahren, auch galaktisches Jahr genannt.Mit dem Abstand

der Sonne vom Zentrum der Milchstraße ergibt dies für die Sonne eine Umlaufgeschwindigkeit

der Sonne vom Zentrum der Milchstraße ergibt dies für die Sonne eine Umlaufgeschwindigkeit  , was relativ gut mit anderen Beobachtungsdaten übereinstimmt.

, was relativ gut mit anderen Beobachtungsdaten übereinstimmt.Anders herum kann aus A − B auch die Entfernung R0 der Sonne vom Zentrum der Milchstraße bestimmt werden. Dazu muss die Geschwindigkeit V0 der Sonne relativ zu Objekten bekannt sein, die nicht der Rotation der Milchstraße folgen (z. B. Kugelsternhaufen).

Quellen

Wikimedia Foundation.

(

(