- Bahnstrecke Meckenbeuren–Tettnang

-

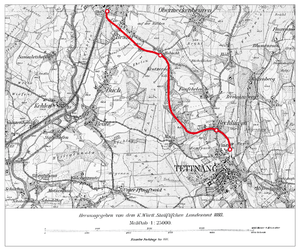

Meckenbeuren–Tettnang Kursbuchstrecke (DB): 752, ex 306h (1958) Streckennummer (DB): 4523 Streckenlänge: 4,22 km Spurweite: 1435 mm (Normalspur) Stromsystem: 650 V = Maximale Neigung: 20 ‰ Minimaler Radius: 180 m LegendeSüdbahn von Ulm 0,00 Meckenbeuren Verbindungsgleis Südbahn nach Friedrichshafen 1,73 Habacht 2,40 B 467 3,80 Bechlingen 4,10 zum Raiffeisenlager 4,22 Tettnang Die Bahnstrecke Meckenbeuren–Tettnang – ursprünglich Lokalbahn Meckenbeuren–Tettnang – war eine Stichbahn in Baden-Württemberg. Sie war die erste elektrifizierte, normalspurige Eisenbahn mit Personen- und Güterverkehr in Deutschland. Die am 4. Dezember 1895 eröffnete Bahn wurde ursprünglich von der privaten Lokalbahn Aktien-Gesellschaft in München erbaut und betrieben. Im Zuge deren Liquidation wurde sie zum 1. August 1938 verstaatlicht. Nachdem die Deutsche Bundesbahn bereits 1976 den Personenverkehr einstellte, wurde die Strecke schließlich 1995 von der Deutschen Bahn AG komplett stillgelegt.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Die Strecke zweigte in Meckenbeuren von der Württembergischen Südbahn ab. Dort fuhren die Triebwagen auf dem Bahnhofsvorplatz vor dem Empfangsgebäude ab. Endstation und Betriebsmittelpunkt war die ehemalige Oberamts- beziehungsweise Kreisstadt Tettnang, wo sich die Werkstatt, die Schaltzentrale und ein zweiständiger Triebwagen-Schuppen befanden. Die Bau- und Anschaffungskosten der Bahn betrugen insgesamt 810.000 Mark. Davon trug die LAG 677.000 Mark und die Stadt Tettnang 133.000 Mark. Die elektrische Energie wurde anfangs durch ein wasserkraftbetriebenes Elektrizitätswerk im nahen Schussental erzeugt.

Als Fahrzeuge wurden zunächst je zwei Elektrotriebwagen, Personenwagen und gedeckte Güterwagen beschafft, die sämtlich zweiachsig ausgeführt waren. Die Streckenlänge betrug 4,22 Kilometer, die gesamte Gleislänge knapp sechs Kilometer, worin mit 50 Höhenmetern Unterschied eine beträchtliche Steigung vorlag.

1938 übernahm die Deutsche Reichsbahn die Strecke und führte den bisherigen Betrieb fort. Kriegsbedingt wurden von 1945 bis 1950 Dampflokomotiven eingesetzt. Ab 1. Februar 1962 traten endgültig Diesellokomotiven und Uerdinger Schienenbusse der Deutschen Bundesbahn an die Stelle der elektrischen Triebwagen.

Am 30. Mai 1976 wurde der Personenverkehr eingestellt; er hatte in den besten Zeiten über zwanzig Fahrten täglich angeboten (1958: 18). Nunmehr war er gegenüber direkten Omnibussen nach Friedrichshafen nicht mehr konkurrenzfähig. Am 27. Mai 1995 kam auch für den – ebenfalls recht regen – Güterverkehr das Ende.

Anlässlich der Einstellung des Personenverkehrs wurde in Tettnang das „Bähnlesfest“ ins Leben gerufen, welches jährlich am zweiten Sonntag im September stattfindet.

Fahrzeuge

Mit Ausnahme des von der AEG gebauten EB 184 51 wurden alle Fahrzeuge von der MAN geliefert.

Der ET 183 05 wurde ab 1962 im Bw Freudenstadt, ab 1981 im Bw Kornwestheim abgestellt und gelangte 1986 in das Deutsche Technikmuseum Berlin.Nr. LAG Nr. DR / DB Baujahr Sitzplätze Achsformel Ausm. Bemerkungen x ET 183 05 1898[1] 69[2]/82[3] (1'A)'(A'1) bis 1941 LAG 505 (Isartalbahn) LAG 360 ET 184 41 1895 30[4] Bo 1959 LAG 361 ET 184 42 1895 30[5] Bo 1942 LAG 772 ET 185 01 1906 44[6] (1'A)'(A'1) 1962 LAG 30 EB 184 41 1889 2x bis 1906 zwischen Biessenhofen und Füssen, später Arbeitswagen LAG 362 EB 184 42 1895 2x x EB 184 51 1895 2x 1962 zuvor 1925–1940 Kreis Oldenburger Eisenbahn LAG 363 x 1895 2x geschlossener Güterwagen LAG 364 x 1895 2x geschlossener Güterwagen Literatur

- Peter-Michael Mihailescu, Matthias Michalke: Vergessene Bahnen in Baden-Württemberg. Konrad Theiss Verlag, Stuttgart 1985, ISBN 3-8062-0413-6, S. 235–241.

Weblinks

- Ausführlicher Artikel auf www.privat-bahn.de

- Streckenbegehung im Januar 2008 auf www.vergessene-bahnen.de

Einzelnachweise

Wikimedia Foundation.