- Vestmannaeyjar

-

Gemeinde Vestmannaeyjar

(Vestmannaeyjabær)Basisdaten Staat: Island Region: Suðurland Einwohnerzahl: 4086 (1. Januar 2009) Fläche: 17 km² Bevölkerungsdichte: 240,4 Einwohner/km² Postleitzahl: 900, 902 Politik Gemeindenummer 8000 Bürgermeister: Elliði Vignisson Kontakt Webpräsenz: www.vestmannaeyjar.is Karte  63.430861111111-20.286255555556Koordinaten: 63° 26′ N, 20° 17′ W

63.430861111111-20.286255555556Koordinaten: 63° 26′ N, 20° 17′ WDie Vestmannaeyjar (dt. Westmännerinseln) sind eine Inselgruppe vulkanischen Ursprungs 10 bis 30 Kilometer südlich der isländischen Küste, die aus 14 Inseln, 30 Schären und 30 Felsen bestehen.

Das Gebiet, das sich in der isländischen Region Suðurland befindet, bildet die Gemeinde Vestmannaeyjabær mit 4086 Einwohnern (Stand 1. Januar 2009).

Inhaltsverzeichnis

Name

Das Landnahmebuch berichtet von den beiden befreundeten Clanoberhäuptern Ingólfur Arnarson und Hjörleifur Hróðmarsson, die lt. dieser Quelle zu den ersten Siedlern Islands gehörten. Demnach siedelte sich Hjörleifur zunächst auf dem Mýrdalssandur in der Nähe des Inselberges Hjörleifshöfði an. Er wurde aber kurz darauf von zwei seiner irischen Sklaven erschlagen. Diese nahmen ein Boot und flüchteten nach Westen an der Küste entlang und dort zu Inseln, die sie da im Meer liegen sahen. Ingólfur verfolgte die Sklaven und fand sie auf der größten der Inseln, der heutigen Insel Heimaey, während sie beim Essen saßen. Einige tötete er auf der Stelle, andere konnten auf die umgebenden Klippen entkommen.

Da nun die norwegischen Siedler die Leute von den Britischen Inseln als Vestmenn (dt. Leute aus dem Westen) bezeichneten, heißen die Inseln seither Vestmannaeyjar.

Allerdings haben Historiker diese Geschichte in Zweifel gezogen und wandten ein, dass der Begriff Vestmenn im Altisländischen im Gegenteil Leute nordischen, also wikingerschen Ursprungs bezeichnete, die sich auf den Britischen Inseln niedergelassen hatten. Dies könnte in diesem Zusammenhang darauf schließen lassen, dass die Westmännerinseln schon vor der eigentlichen Besiedelung ab und zu von Wikingern etwa aus Norwegen als vorübergehender Aufenthaltsort z.B. auf Fischereiexkursionen benutzt wurden.[1]

Geografie: Die Inselkette der Vestmannaeyjar

Es handelt sich um eine vulkanische Inselkette im Süden Islands mit eigenem Vulkansystem, die sich südlich des Eyjafjallajökull in südwestliche Richtung in den Atlantik hinaus erstreckt.

Das großenteils submarine Vulkansystem misst in der Länge etwa 38 km, in der Breite 30 km - was auch in etwa der Länge und Breite der Inselkette entspricht.[2].

Die Inselkette umfasst je nach Autor 15 bis 18 Inseln und etwa 30 Schären[3]

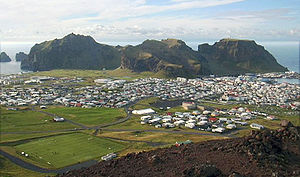

Heimaey [ˈhɛi̯maɛi̯] stellt mit einer Fläche von 14,5 km² die mit Abstand größte und als einzige ständig bewohnte Insel dar. Auf ihr befindet sich die gleichnamige Stadt.

Bei Surtsey handelt es sich um die zweitgrößte Insel mit einer Fläche von 1,41 km² (2004)), die 1963 bei einem Vulkanausbruch entstanden ist und etwa 15 km südwestlich von Heimaey liegt.

Kleinere Inseln sind Elliðaey mit einer Fläche von 0,45 km², Bjarnarey mit einer Fläche von 0,32 km², Álsey mit einer Fläche von 0,25 km², Suðurey mit einer Fläche von 0,20 km², Brandur und Hellisey mit einer Fläche von je 0,1 km², Súlnasker mit einer Fläche von 0,03 km², Geldungur mit einer Fläche von 0,02 km², Geirfuglasker mit einer Fläche von 0,02 km².

Die Inseln Hani (dt.Hahn)[4], Hæna (dt.Henne[5]) und Hrauney sowie die Schäre Grasleysa werden Smáeyjar (Kleininseln) genannt[6].

Surtsey ist die südlichste und Elliðaey die nördlichste Insel. Im Nordwesten vorgelagert sind die Untiefen um Þrídrangar, an denen der Schiffahrtsweg nach Heimaey vorbeiführt [7].

Das Vulkansystem der Vestmannaeyjar

Die Westmännerinseln sind Teil eines eigenständigen, nach ihnen benannten Vulkansystems.

Beschreibung

Das mit ihnen verbundene und hauptsächlich submarine Vulkansystem umfasst etwa eine Fläche von etwa 30x40 km im Atlantik vor der südisländischen Küste mit Inseln und submarinen vulkanischen Erscheinungsformen wie Kratern und submarinen Lavafeldern, die z.B. bei Stóra-Hraun bekannte Untiefen bilden.[8]

Das Vulkansytem bildet das südliche Ende der östlichen Vulkanzone von Island (in der englischsprachigen wissenschaftlichen Literatur: EVZ - Eastern Volcanic Zone)[9].

Eruptionsgeschichte

Die ältesten Gesteine sind ca. 70.000 bis 100.000 Jahre alt, woraus sich das Alter des Vulkansystems erschließen lässt.[10] Es gehört damit zu den jüngsten in Island.

Nur etwa 10 nacheiszeitliche Ausbruchsserien in diesem System sind bekannt. Sie sind aus naheliegenden Gründen unterschiedlich gut belegt.

Der Tuffkegel Háin verdankt seine Entstehung explosiven Ausbrüchen mit pyroklastischen Strömen im Nordwesten von Heimaey vor etwa 8.000 Jahren. Vor etwa 7.500 Jahren entstanden dann die Klippen Norðurklettar ebenfalls im Nordwesten von Heimaey. Die Inseln Alsey, Brandur, Suðurey und Hellisey bildeten sich vor etwa 6.000 Jahren in Eruptionen, die denen von Surtsey ähnelten.

Vor etwa 4.600 Jahren entstand der Aschenkrater Stórhöfði auf Heimaey. Es konnten auch submarine Ausbrüche nachgewiesen werden, die zur selben Ausbruchsserie gehören. Der Aschenkegel des Sæfell auf Heimaey bildete sich hingegen in einer sehr explosiven Eruption vor ca. 4.300 Jahren, bei der wiederum auch Pyroklastische Ströme erzeugt wurden. Auch hier schloss sich eine effusive Phase an sowie submarine Eruptionen. Vor etwa 4.000 Jahren fand am Helgafell auf Heimaey eine Eruption mit explosiven wie auch effusiven Phasen statt, Ursprung von Lavaströmen und Aschenlagen.

Vermutlich fand zudem im Jahre 1637 ein submariner Ausbruch südwestlich von Heimaey statt und hielt ca. 70 Tage an. Die submarine Eruption war wohl explosiv.[11]

Auch finden sich Augenzeugenberichte über einen unterseeischen Vulkanausbruch 3,8 Seemeilen südöstlich von Geirfuglasker und gleichzeitig 3,6 Seemeilen südlich von Súlnasker im Jahre 1896, die in der Zeitschrift Ísafold 3 im Oktober desselben Jahres veröffentlicht wurden.[12]

Die letzten Ausbruchsserien in diesem System fanden 1963-67 bei der Entstehung von Surtsey sowie 1973 v. a. auf Heimaey (Ausbruch des Eldfell) statt. In beiden Fällen stellte man innerhalb der Ausbruchsserien auch submarine Eruptionen an anderen Stellen im gleichen Vulkansystem fest.

Insgesamt fällt auf, dass sich die Mehrheit der nachweisbaren Aktivitäten auf Heimaey konzentriert und deshalb vermutet man die Magmakammer des Systems und damit einen sich bildenden Zentralvulkan unter dieser Insel.[13]

Klima und Wetter

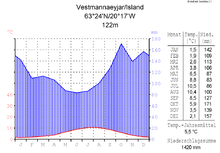

Die Inselgruppe weist ein Hochseeklima auf. Die kältesten Monate (Januar, Februar) haben eine Mitteltemperatur von 1,5 °C, Juli und August erreichen 10,5 °C. Die Jahresschwankung um die Jahresmitteltemperatur von 5,5 °C ist somit gering. Ebenso ist der Unterschied zwischen den absoluten beobachteten Temperaturextremen von -14 °C und +19 °C gering.

Die Inseln sind niederschlagsreich, im Durchschnitt fallen 1.600 mm pro Jahr. Im Mittel gibt es an 240 Tagen pro Jahr Niederschlag von mindestens 0,1 mm. Stürme sind häufig.[14]

Besonders im Winter können diese Stürme mit Windgeschwindigkeiten von über 150 km/h[15]sehr heftig toben. Gemessen wird dies auf der Wetterstation Stórhöfði [16]. Des Weiteren findet man hier die höchsten Wellen im Küstenbereich Islands. So wurden im Januar 1990 Wellen bis zu einer Höhe von 23,3 m südöstlich von Surtsey festgestellt[17] (vgl. Monsterwelle).

Geschichte

Besiedelung

Neuere Ausgrabungen im Hérólfsdalur auf Heimaey von 1971-81 weisen auf sehr frühe Besiedelung der Inseln hin, vermutlich noch einiges früher als auf der Hauptinsel von Island, d.h. noch vor dem Ende des 9. Jahrhunderts. Dies würde sich auch mit der Namensgebung erklären lassen. Demnach wären Wikinger, die sich zunächst auf den Britischen Inseln angesiedelt hätten, von dort nach Island gefahren und hätten Niederlassungen auf den Westmännerinseln gegründet.

Hingegen berichtet das Landnahmebuch vom Clanoberhaupt Hérólfur Bárðarson, der erst nach der offiziellen Landnahme durch Ingólfur Arnarson den ersten Hof auf den Westmännerinseln gegründet hätte. Dieser hätte sich im Hérólfsdalur befunden.

In den Sagas, z.B. der Brennu-Njáls Saga, werden wiederholt Fahrten zu den Inseln erwähnt, um dem Fischfang nachzugehen, aber auch der Seehundsjagd, dem Fang von Vögeln oder dem Eiersammeln. [18]

Handel auf den Westmännerinseln im ausgehenden Mittelalter und in der beginnenden Neuzeit

Während des Mittelalters findet man immer wieder Belege für mehr oder minder lebhafte Handelsbeziehungen vor allem zu den bis ins 14. Jahrhundert im Islandhandel recht einflussreichen Engländern, im 15. Jahrhundert auch zur Hanse.

Allerdings wurde auf den Westmännerinseln der Handel schon ca. 50 Jahre früher als auf dem Festland vom König von Dänemark vereinnahmt, der sich dort durch ihm ergebene Käufleute eine Monopolstellung verschaffte.[19]

Der Türkenüberfall

Im Jahre 1627 erreichte eine Flotte algerischer Korsaren die Inseln und nutzte sie vorübergehend als Stützpunkt. Am 16. Juli 1627 wurden die Häuser der einheimischen Bewohner in Brand gesetzt und viele Einwohner getötet. Die etwa 300 hier und an anderen Orten der Südküste, z. B. im Berufjörður, gefangen genommenen Isländer wurden danach auf nordafrikanischen Sklavenmärkten feilgeboten und verkauft. Nur ein geringer Teil der Versklavten konnte - nachdem die dänische Regierung oder andere für sie Lösegeld aufgebracht hatten oder sie selbst sich freigekauft hatten - nach Jahren in die Heimat zurückkehren. Unter diesen Freigelassenen befand sich auch Guðríður Símonardóttir, die spätere Frau des in Island sehr beliebten Psalmendichters Hallgrímur Pétursson.[20]

Da diese Teile Nordafrikas zu der Zeit zum türkischen Großreich gehörten, sprach und spricht man in dem Zusammenhang in Island immer noch vom Türkenüberfall (isl. Tyrkjaránið, wörtlich eigentlich Raub durch die Türken).

Leben von und mit der See

Schon im Mittelalter und bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts fuhr man mit Ruderbooten hinaus zu den rund um die Inseln oft besonders ergiebigen Fischgründen. Vor dem Türkenüberfall waren die Inseln auch gerade deshalb besonderer Anziehungspunkt für ärmere Leute aus den nahegelegenen Bezirken, die dort Arbeit und Brot fanden.

Allerdings hatte der Türkenüberfall einen bedeutsamen negativen Einfluss auf die Bevölkerungsstruktur auf den Inseln, der sich bis ins 19. Jahrhundert auswirkte. Bei der ersten isländischen Volkszählung im Jahre 1703 stellte man eine Gesamtzahl von 318 Einwohnern auf den Inseln fest. Das 18. Jahrhundert erwies sich wie für die Isländer allgemein so auch für die Bewohner der Westmännerinseln nicht zuletzt aufgrund der Ausbrüche der Lakikrater und deren Folgen als besonders hart. So erklärt es sich, dass um 1800 nur noch 173 Einwohner auf den Inseln festgestellt wurden.

Diese Entwicklung kehrte sich aber im 19. Jahrhundert um, die Inseln prosperierten, nicht zuletzt wegen des Fischfangs und die Einwohnerzahl war im Jahre 1860 auf 499 angewachsen.

Gegen Ende des Jahrhunderts folgte jedoch wieder eine schwierige Phase, als die Fischschwärme über Jahre hinweg geringer wurden und schließlich auch noch bei einem Unwetter im Winter 1869 fast 20 Mann gleichzeitig ertranken.

Positive Entwicklungen waren aber in diesen Jahren ebenfalls feststellbar. Man kämpfte für Allgemeinbildung und gründete schon 1862 eine Inselbücherei mit immerhin 600 Bänden. Gleichzeitig entstand auch die erste Versicherungsgesellschaft für Schiffe auf Island.

Um 1890 besserte sich die finanzielle Situation der Inselbewohner wieder durch die Aufnahme der Schleppnetzfischerei. Die Zahl der Einwohner stieg auf 607 an.

Segelschiffe besaßen die Bewohner der Vestmannaeyjar nicht, und zu Beginn des 20. Jahrhundert konnte man auf den Inseln auch noch keine Trawler einsetzen. Der Grund hierfür war im Mangel eines geeigneten Hafens zu suchen[21], den die Bewohner der Westmännerinseln trotz jahrelanger Bemühungen erst um die Mitte des 20. Jahrhunderts erhielten.

Dieser jedoch bedeutete einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung für die Gegend. Fischfang und -verarbeitung brachten Geld und weitere Bewohner, so dass die Inselgruppe - heutzutage nur noch Heimaey - im Januar 2011 eine Einwohnerzahl von 4.142 aufweisen konnte[22].

Da die See rund um die Inseln vor allem im Winter sehr stürmisch werden kann, hatte man in der Umgebung der Inseln im Laufe der Jahrhunderte auch eine beträchtliche Zahl von Menschenleben zu beklagen. Beim Ein- und Ausschiffen von auf Reede liegenden Schiffen sowie beim Fischen mit Ruderbooten stürzten viele Menschen über Bord. Zahlreiche Schiffe sanken aber auch rund um die Inseln.[23].

Vulkanausbruchsserie 1973

(Siehe: Hauptartikel Eldfell)

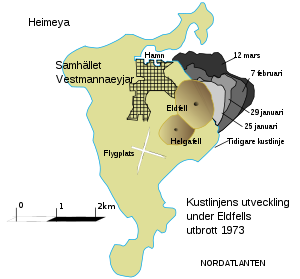

Ein besonders einschneidendes Ereignis in der Geschichte der Inseln stellten die Ausbrüche der Vulkanspalten beim Eldfell auf Heimaey im Jahre 1973 dar, die die Evakuation aller Einwohner nötig machten und das Aussehen der Insel grundlegend veränderten.

Die meisten Einwohner – über 5.000 – hatten die Inseln vor diesem Vulkanausbruch bereits verlassen. Er hatte immensen Schaden angerichtet, allerdings nur 1 Menschenleben gekostet. Nachdem man die Lavaströme mit Hilfe von Seewasser rechtzeitig zum Stoppen gebracht hatte, wurde die Sicherheit des Hafens bei Stürmen aus Ost und Südost durch einen 40 m hohen Lavawall beträchtlich verbessert.

Verkehr

Die Verkehrsanbindung der Inseln war lange, bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, relativ schwierig. Sie besserte sich erst als um diese Zeit (ab 1942[24])endlich ein Hafen auf Heimaey gebaut wurde. Zuvor mussten größere Schiffe - wenn sie denn überhaupt vorbeikamen - auf Reede liegen und die Passagiere zunächst in Ruder-, ab Beginn des 20. Jahrhunderts in Motorbooten ausgeschifft werden, was sich bei stärkerem Seegang als ziemlich schwierig erweisen konnte.[25]

Auch die Fahrt mit der Fähre Herjólfur III. dauerte von Þorlákshöfn (bis zum Sommer 2010) noch etwa drei Stunden.

Die Gegend gegenüber den Inseln auf dem Festland galt lange Zeit als ungeeignet für Häfen. Erst im Jahre 2010 wurde dort ein Hafen, der Landeyjahöfn genannt wurde, fertiggestellt. Seit dem 20. Juli 2010 pendelt die Fähre Herjólfur in einer etwa halbstündigen Fahrt etwa 5 Mal täglich zwischen den Inseln und dem Hafen, der in der Nähe des Seljalandsfoss in Südisland liegt.[26] Bis zum 12. August 2010 hatte man schon 40.000 Passagiere über den Sund befördert[27]. Allerdings hat man auch immer wieder vor allem nach Winterstürmen mit Sandansammlungen im Hafen zu kämpfen[28].

Man hatte auch überlegt, den Sund, der hier nur ca. 15 km breit ist, zu untertunneln, diese Idee aber aufgrund der speziellen geologischen Gegebenheiten (submarines Vulkansystem, sehr wasserdurchlässige Gesteinsschichten, Erdbebengefahr) wieder fallen gelassen.[29]

Die Vestmannaeyjar sind auch auf dem Luftweg vom Inlandsflughafen in Reykjavík oder von Bakki aus zu erreichen.[30]

Sport

Sportclub der Inselbewohner ist der ÍBV (Íþróttabandalag Vestmannaeyja), der wie in Island üblich verschiedene Unterabteilungen für die diversen Sportarten hat.

Fußball

Der Fußballklub ÍB Vestmannaeyja wurde dreimal isländischer Fußballmeister (1979, 1997, 1998) und gewann viermal den Landespokal (1968, 1972, 1981, 1998). In insgesamt 36 internationalen Spielen (Europapokal der Landesmeister, der Pokalsieger und UI/Intertoto-Cup) lautet die Bilanz: 4 Siege, 7 Remis und 25 Niederlagen.

2006 stieg man als Tabellenletzter aus der ersten Liga (Landsbankadeild) ab und spielte bis 2008 in der zweiten Klasse. Der angepeilte Wiederaufstieg in die 1. Liga gelang dem finanziell gut gestellten Klub zur Saison 2009.

Handball

Auch im Handball hat der ÍBV schon hervorragende Spieler hervorgebracht, die der isländischen Mannschaft bei internationalen Wettkämpfen wie etwa der Handballweltmeisterschaft angehörten[31].

Golf

Ein bekannter Golfplatz befindet sich im Norden von Heimaey im Herjólfsdalur, wo auch jeden Sommer am 2. Augustwochenende das berühmte sommerliche Volksfest abgehalten wird.

Persönlichkeiten

- Júlíana Sveinsdóttir (1889 - 1966), isländische Malerin

- Ásgeir Sigurvinsson (* 1955), isländischer Fußballspieler

- Sigurður Ari Stefánsson (* 1982), isländischer Handballspieler in der Nationalmannschaft

- Margrét Lára Viðarsdóttir (* 1986), isländische Fußballspielerin

Städtepartnerschaften

Gata (Ort), Färöer

Gata (Ort), Färöer

Literatur

Sachbücher

Zu den Vestmannaeyjar allgemein

- Guðjón Ármann Eyjólfsson: Vestmannaeyjar. Ferðafélag Íslands, árbók 2009. ISBN 978-9979-9675-8-3

Zu Surtsey

- Sturla Friðriksson: Surtsey: evolution of life on a volcanic island. London, 1975, ISBN 0-408-70700-3

- Kathryn Lasky: Surtsey: The Newest Place on Earth. New York, 1992, ISBN 1-56282-300-0

- Carl H. Lindroth: Surtsey, Iceland. 1973

- G. H. Schwabe: Surtsey, Island: natürliche Erstbesiedlung (Oekogenese) der Vulkaninsel. Kiel, 1970

- Sigurdur Þorarinsson: Surtsey: Geburt einer Vulkaninsel im Nordmeer. Zürich, 1968.

Belletristik

- Yrsa Sigurðardóttir: Das glühende Grab., Fischer, Ffm 2008 ISBN 3-596-18140-2 (isl. Original: Aska, 2007)

- Axel Gunnlaugsson: Eldgos í garððinum. Mál og Menning, Reykjavík 2002 ISBN 9979-3-2451-1

Siehe auch

Weblinks

Fotos und Videos

Commons: Vestmannaeyjar – Album mit Bildern und/oder Videos und Audiodateien

Commons: Vestmannaeyjar – Album mit Bildern und/oder Videos und AudiodateienWiss. Artikel zur Geologie

- Vestmannaeyjar im Global Volcanism Program der Smithsonian Institution (englisch)

- http://www.geophysik.uni-kiel.de/~criedel/ISLEXKU/heimaey.htm (Geologie, dt.)

Zum Ausbruch auf Heimaey 1973

- Photo: 2.v. l. Islands damaliger Staatspräsident Kristján Eldjárn 1973 auf Heimaey

- Nachlese: Die Vulkan-Katastrophe

Tourismus auf den Westmännerinseln

- http://www.visitwestmanislands.com (off. Website, engl.)

- Die Westmännerinseln

Einzelnachweise

- ↑ *Guðjón Ármann Eyjólfsson: Vestmannaeyjar. Ferðafélag Íslands, árbók 2009, S. 6f.

- ↑ Guðjón Ármann Eyjólfsson: Vestmannaeyjar. Ferðafélag Íslands, árbók 2009, S. 7

- ↑ Guðjón Ármann Eyjólfsson: Vestmannaeyjar. Ferðafélag Íslands, árbók 2009, S. 7

- ↑ H.U.Schmid: Wörterbuch Isländisch - Deutsch. Hamburg (Buske) 2001, S. 103

- ↑ H.U.Schmid, ebd., S. 116

- ↑ Guðjón Ármann Eyjólfsson: Vestmannaeyjar. Ferðafélag Íslands, árbók 2009, S.11

- ↑ vgl. z.B. Ísland Vegaatlas. Hg. Ferðakort. 2006, S.5

- ↑ Vestmannaeyjar im Global Volcanism Program der Smithsonian Institution (englisch)

- ↑ vgl. Freysteinn Sigmundsson: Iceland's Eastern Volcanic Zone - Fieldtrip. 2003, S.1 http://www.norvol.hi.is/~thora/summer2003/notes/EVZ.pdf Zugriff: 5. Februar 2011

- ↑ Guðjón Ármann Eyjólfsson: Vestmannaeyjar. Ferðafélag Íslands, árbók 2009, S.14

- ↑ http://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=1702-01=&volpage=erupt Zugriff: 5. Februar 2011

- ↑ Guðjón Ármann Eyjólfsson: Vestmannaeyjar. Ferðafélag Íslands, árbók 2009, S. 260

- ↑ Ingvar A. Sigmundsson, Sveinn P. Jakobsson: Jarðsaga Vestmannaeyja. In: Guðjón Ármann Eyjólfsson: Vestmannaeyjar. Ferðafélag Íslands, árbók 2009, S.15

- ↑ vgl. http://www.unep-wcmc.org/sites/wh/pdf/Surtsey%20revised.pdf S.2 Zugriff: 5. Februar 2011

- ↑ s. z.B. Zeitungsartikel vom Januar 2009 in Morgunblaðið: Hier ist die Rede von mittleren Windgeschwindigkeiten über 40 m/Sek. und Böen von über 50 m/Sek. http://www.mbl.is/frettir/innlent/2009/10/09/onaedissom_nott_a_storhofda/ Zugriff: 5. Februar 2011

- ↑ vgl. http://en.vedur.is/weather/stations/?s=vm

- ↑ Guðjón Ármann Eyjólfsson: Vestmannaeyjar. Ferðafélag Íslands, árbók 2009, S. 20

- ↑ Guðjón Ármann Eyjólfsson: Vestmannaeyjar. Ferðafélag Íslands, árbók 2009, S. 120

- ↑ Guðjón Ármann Eyjólfsson: Vestmannaeyjar. Ferðafélag Íslands, árbók 2009, S. 120f.

- ↑ vgl. z.B. Guðjón Ármann Eyjólfsson: Vestmannaeyjar. Ferðafélag Íslands, árbók 2009, S. 130ff.

- ↑ Guðjón Ármann Eyjólfsson: Vestmannaeyjar. Ferðafélag Íslands, árbók 2009, S. 122ff.

- ↑ http://hagstofa.is/?PageID=625&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN03106%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+bygg%F0akj%F6rnum%2C+kyni+og+aldri+1%2E+jan%FAar+1998%2D2011+++++%26path=../Database/mannfjoldi/Byggdakjarnar/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi Zugriff: 13. Februar 2011

- ↑ vgl. Guðjón Ármann Eyjólfsson: Vestmannaeyjar. Ferðafélag Íslands, árbók 2009, S. 146-150

- ↑ Guðjón Ármann Eyjólfsson: Vestmannaeyjar. Ferðafélag Íslands, árbók 2009, S. 73

- ↑ vgl. Guðjón Ármann Eyjólfsson: Vestmannaeyjar. Ferðafélag Íslands, árbók 2009, S. 152f.

- ↑ vgl. z.B. Bild in Morgunblaðið 20. Juli 2010: http://www.mbl.is/myndasafn/mynd/238041/ Zugriff: 8. Februar 2011

- ↑ Morgunblaðið, 12. August 2011

- ↑ vgl. Morgunblaðið vom 31. Oktober 2010 Ekki tókst að ljúka sanddælingu, Zugriff: 8. Februar 2010

- ↑ vgl. z.B. Meinung eines Fachmannes (Bauingenieur Ísleifur Jónsson) in Morgunblaðið; http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=1014619 Zugriff: 8. Februar 2011

- ↑ vgl. http://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrsla/samgongurtilvestmannae.pdf v.a. S.5 Zugriff: 8. Februar 2011

- ↑ vgl. z.B.http://www.ibvsport.is/frettir/2005/04/04/lykilma%C3%B0ur-%C3%AD-sterku-li%C3%B0i-2005-04-04. Zugriff: 5. Februar 2011

Árborg | Ásahreppur | Bláskógabyggð | Flói | Grímsnes og Grafningur | Hrunamannahreppur | Hveragerði | Mýrdalur | Ölfus | Rangárþing eystra | Rangárþing ytra | Skaftárhreppur | Skeiða- og Gnúpverjahreppur | Vestmannaeyjar

Wikimedia Foundation.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

Vestmannaeyjar — Heimaey, Vestmannaeyjar … Wikipedia Español

Vestmannaeyjar — Vestmannaeyjar, IcelandCliffs of Heimaey Location of Vestmannaeyjar in Iceland (lower left)CountyVestmannaeyjarConstituencySouthArea 16.3 km² (6.3 sq mi) Population Total (2008) Density 4038 … Wikipedia

Vestmannaeyjar — [ vɛstmanaei̯jar], 1) Hafenort auf der isländischen Insel Heimaey. 2) Inselgruppe vor der Südwestküste Islands, Westmännerinseln … Universal-Lexikon

Vestmannaeyjar — Îles Vestmann Îles Vestmann Vestmannaeyjar (is) Carte topographique des îles Vestmann … Wikipédia en Français

Vestmannaeyjar — Original name in latin Vestmannaeyjar Name in other language Kaupstadur, Kaupstaur, VEY, Vestmannaehjjar, Vestmannaeyjar, Вестманнаэйяр State code IS Continent/City Atlantic/Reykjavik longitude 63.44273 latitude 20.27339 altitude 25 Population… … Cities with a population over 1000 database

Vestmannaeyjar — Sp Vèstmanaejaras Ap Vestmannaeyjar L ss. ir g tė Islandijoje … Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

Vestmannaeyjar Airport — Infobox Airport name = Vestmannaeyjar Airport nativename = Vestmannaeyjaflugvöllur nativename a = nativename r = image width = caption = IATA = VEY ICAO = BIVM type = Public owner = operator = Civil Government city served = location =… … Wikipedia

Vestmannaeyjar — /vest mah neuh ay yahr/, n. 1. a group of 14 small Icelandic islands off the S coast of Iceland. 2. the main town of these islands. 4618. * * * … Universalium

Vestmannaeyjar — n. cluster of 15 small Icelandic islands off the south coast of Iceland; main town of the islands … English contemporary dictionary

Vestmannaeyjar — /vest mah neuh ay yahr/, n. 1. a group of 14 small Icelandic islands off the S coast of Iceland. 2. the main town of these islands. 4618 … Useful english dictionary