- Bürstenloser Gleichstrommotor

-

Der bürstenlose Gleichstrommotor (englisch Brushless DC Motor, abgekürzt BLDC- oder BL-Motor sowie auch electronically commutated Motor, kurz EC-Motor) kann als eine Bauform des Gleichstrommotors verstanden werden, bei dem der sonst übliche mechanische Kommutator mit Bürsten zur Stromwendung durch eine elektronische Schaltung ersetzt ist und bei dem Stator und Rotor vertauscht sind (Außenläufer statt Innenläufer). Vom mechanischen Aufbau des Motors sind bürstenlose Gleichstrommotoren identisch zu ungedämpften Synchronmotoren, weisen jedoch in Kombination mit der elektronischen Ansteuerschaltung weitergehende Steuermöglichkeiten auf.

Einsatzbereiche von BLDC-Motoren liegen im Bereich von Antrieben wie kleinen Ventilatoren, Antrieben in Diskettenlaufwerken, Kompressoren, Videorekordern und Modellflugzeugen, Stelleinrichtungen in Form von Servomotoren, bis hin zu Antriebssystemen für Werkzeugmaschinen wie Drehmaschinen. [1]

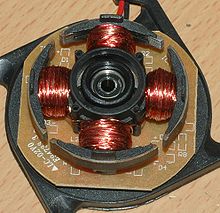

Stator eines BL-Motors aus einem Floppy-Laufwerk mit sechs Phasen. Rechts der abgenommene Rotor mit Permanentmagnet in Form eines Ringes.

Stator eines BL-Motors aus einem Floppy-Laufwerk mit sechs Phasen. Rechts der abgenommene Rotor mit Permanentmagnet in Form eines Ringes.

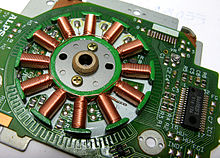

Stator eines BL-Motors aus einem Floppy-Laufwerk. Rechts im schwarzen Gehäuse die integrierte Schaltung zur Kommutierung.

Stator eines BL-Motors aus einem Floppy-Laufwerk. Rechts im schwarzen Gehäuse die integrierte Schaltung zur Kommutierung.

Inhaltsverzeichnis

Aufbau

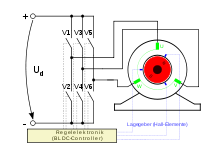

Üblicherweise ist bei BLDC-Motoren der Rotor mit einem Permanentmagneten realisiert, der feststehende Stator umfasst die Spulen, die von einer elektronischen Schaltung zeitlich versetzt angesteuert werden um ein Drehfeld entstehen zu lassen, welches ein Drehmoment am permanent erregten Rotor verursacht. Bei kleineren BLDC-Motoren mit geringen Ansprüchen wie Lüftern sind Zweiphasensysteme wegen des einfachen Aufbaus üblich. Um winkelabhängige Drehmomentschwankungen zu minimieren, werden höhere Phasensysteme eingesetzt, wobei neben dem in der Energietechnik üblichen Dreiphasensystem auch höhere Phasenanzahlen zur Anwendung kommen. Durch eine hohe Polzahl werden die Laufeigenschaften verbessert, so dass das Drehfeld auch durch Ansteuerung mit einer rechteckförmigen Wechselspannung gebildet werden kann.

Erfolgt die Kommutierung des BLDC-Motors unabhängig von der Position, Drehzahl und Momentenbelastung des Rotors, liegt im Prinzip nur ein herkömmlicher Synchronmotor bzw. eine Form des Schrittmotors vor. Bei BLDC-Motoren besteht als wesentlicher Unterschied die Möglichkeit, die elektronische Kommutierung von der Rotorposition, der Rotordrehzahl und dem Drehmoment abhängig zu machen. Dies stellt eine Form der direkten Rückkopplung dar, womit die Frequenz und bei manchen Systemen auch die Amplitude in Abhängigkeit der Position und Drehzahl des Rotors verändert werden. Die elektronische Kommutierung wird damit zu einem Regler und die Art der Erzeugung des Drehfeldes bestimmt damit wesentlich die Charakteristik des BLDC-Motors.

Zum Erfassen der Rotorposition und Drehzahl bestehen verschiedene Möglichkeiten:

Sensorgesteuerte Kommutierung

In diesem Fall befinden sich Sensoren wie beispielsweise Hall-Sensoren zur Erfassung des magnetischen Flusses des Rotors oder optische Sensoren im Bereich des Stators. Entsprechend dieser Stellungsinformation werden über geeignete Leistungstreiber von der Steuerelektronik die Wicklungen angesteuert, die im Rotor ein Drehmoment erzeugen. Der Vorteil ist, dass die sensorgesteuerte Kommutierung auch bei sehr geringen Drehzahlen bzw. im Stand funktioniert. Gewöhnlich werden bei dieser Kommutierung bei drei oder mehr Phasen nicht alle Phasen zugleich bestromt, sondern zumindest eine Phase ist zu jedem Zeitpunkt stromlos.

Sensorlose Kommutierung

Bei der sensorlosen Kommutierung erfolgt die Erfassung der Rotorposition über die in den Spulen des Stators ausgelöste Gegenspannung, welche von der elektronischen Steuerschaltung ausgewertet wird. Allerdings ist zur Auswertung der Gegenspannung eine gewisse Mindestdrehzahl erforderlich. Sensorlose BLDC-Motoren müssen daher wie Synchronmotoren bzw. Schrittmotoren bis zum Erreichen der Mindestdrehzahl blind geschaltet werden.

Es gibt allerdings mittlerweile Verfahren, mit denen ein BLDC-Motor auch unter dieser Mindestdrehzahl nicht blind gesteuert wird. Dazu werden bei Stillstand kurze Stromimpulse verwendet, die den Motor zwar nicht bewegen, aber durch das magnetische Feld des Rotors beeinflusst werden. Das Magnetfeld mindert oder verstärkt den Stromfluss und verändert so die Zeit, die ein Stromimpuls benötigt, um eine Schwelle zu überschreiten. Diese Zeiten werden gemessen und man kann damit die Rotorposition schon bei Stillstand bestimmen.

Das Anlaufen des Motors auf eine Drehzahl, bei der die Gegenspannung ausgewertet werden kann, kann nun mit einem speziellen Verfahren geregelt werden. Dabei nutzt man die Stern- oder auch Dreiecksschaltung des Motors, in der genau sechs verschiedene Ströme fließen können. Ein Strom wird dabei für den Antrieb verwendet und jeweils ein geringer Strom 60 elektrische Grad vor und hinter dem Antriebsstrom wird durch den Rotormagneten beeinflusst. Kommutiert, also um 60 elektrische Grad weiter geschaltet, wird immer dann, wenn die Magnetachse mit der Achse des antreibenden Stromes übereinstimmt. Dies kann gemessen werden, da dort die Differenz der beiden geringeren Messströme ein Maximum hat.

Vektorregelung

BLDC-Motoren können auch mit einer Vektorregelung betrieben werden, welche im Bereich von anspruchsvollen Aufgaben der Antriebstechnik Anwendung findet. Im Gegensatz zum Betrieb am Dreiphasennetz muss sich bei der Vektorregelung nicht die Rotorlage passiv der Spannung und dem Drehmoment anpassen, sondern die Spannungen aller Phasen werden aktiv der Rotorlage und dem gewünschten Drehmoment angepasst. Dazu werden alle Phasen mit sinusförmiger Spannung angesteuert und zeitgleich bestromt.

Andere bürstenlose Maschinen

Neben dem bürstenlosen Gleichstrommotor mit elektronischer Kommutierung existieren eine Reihe von bürstenlosen Maschinen wie die Asynchronmaschine (Käfigläufer), die Synchronmaschine (Innenpolmaschine mit bürstenloser Erregung oder Permanenterregung) oder die Kaskadenmaschine. Diese Maschinen können als Motor oder auch als Generator betrieben werden und werden mit mehrphasiger Wechselspannung betrieben. Im Generatorbetrieb kann in Kombination mit Mehrphasengleichrichtern eine Gleichspannung erzeugt werden. Beispielsweise erfolgt dies bei Nabendynamos an Fahrrädern oder im KFZ-Bereich bei Lichtmaschinen welche auch als Anlasser verwendet werden.

Weblinks

Literatur

- Hans-Dieter Stölting, Eberhard Kallenbach: Handbuch Elektrische Kleinantriebe. 3. Auflage. Hanser, 2006, ISBN 3-446-40019-2.

- Roland Büchi: Brushless-Motoren und -Regler. 1. Auflage. Verlag für Technik und Handwerk, vth, 2011, ISBN 978-3-88180-427-1.

Einzelnachweise

- ↑ Bürstenlose Gleichstrommaschine. Patent DE10102235A1 vom 14. August 2002.

Wikimedia Foundation.