- Chepesch

-

Chepesch in Hieroglyphen

Chepesch

ḫpš

Vorderschenkel / Stierschenkel [1] /

Vorderbein

Chepesch

ḫpš

Schlagarm, Kraftarm

Chepesch

ḫpš

Chepesch-Krummschwert [2]Chepesch als Stierschenkel

(Abbildung auf einer Diagonalsternuhr)Chepesch (babylonisch gamlu) ist ein altägyptischer mehrdeutiger Begriff, der sich aus der ägyptischen Mythologie ableitet und in der altägyptischen Astronomie, den Königstitulaturen und als Waffenbezeichnung Verwendung fand. Daneben galt das „Chepesch“ insbesondere als eine königliche Insigne, die in der Funktion als „Chepesch-Krummschwert des Königs“ beziehungsweise als „Siegeswaffe“ rituell das „Schlagen des Feindes“ symbolisierte.

Außerdem war „Chepesch“ der Name eines bisher nicht lokalisierten Ortes in der Region zwischen Asyut und Beni Hasan (13. bis 15. oberägyptischer Gau).

Inhaltsverzeichnis

Geschichtlicher Hintergrund

Etymologie

Flinders Petrie vermutete zunächst aufgrund der Ähnlichkeit des Chepesch-Krummschwertes mit vorderasiatischen Waffen eine vom Alten Ägypten vorgenommene Namensübernahme.[3] Im Alten Reich ist der Begriff „Chepesch“ jedoch in seiner ursprünglichen Bedeutung für das „Vorderbein des Stieres“ bereits in den Pyramidentexten bezeugt.[4]

Wegen der Formähnlichkeit mit dem „vorderen Stierschenkel“ diente die dafür verwendete Bezeichnung „Chepesch“ seit dem Neuen Reich auch als Namensgeber für das Chepesch-Krummschwert. Der Gleichklang mit der weiteren Chepesch-Bedeutung „Kraft“ war sicherlich von ergänzender Bedeutung.[5]

Mundöffnungsritual

Den ältesten etymologischen und mythologischen Bezug weist der Begriff „Chepesch“ im Zusammenhang mit dem Mundöffnungsritual zu dem dort als wiederbelebendes Werkzeug gebrauchten „Mesechtiu“ auf.[6] Im Papyrus Jumilhac wird beschrieben, wie Horus das Vorderbein von Seth herausreißt und es anschließend in den Himmel verbannte, woraus sich wiederum der Name „Mesechtiu“ ableitete.

Der „Stierschenkel“ steht zudem mit Osiris in Verbindung, da Osiris möglicherweise von Seth in der Gestalt des Himmelsstieres mit seinem Vorderschenkel als „Waffe des Seth“ ermordet wurde.[6] Aus dieser mythologischen Verbindung ergibt sich die Deutung, dass der „Stierschenkel“ sowohl „neues Leben“ als auch „Tod“ für den Empfänger symbolisierte.

Altägyptische Astronomie

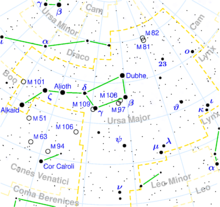

In der altägyptischen Astronomie ist der Zusammenhang des Begriffes Chepesch als „vorderer Stierschenkel“ bereits im Alten Reich mit der Sternbildgottheit Mesechtiu verbunden. Die weiteren Titel des Mesechtiu lauten: „Er ist der, der den Untergang nicht kennt“ und „Der Unvergängliche“. Sie verweisen auf seine mythologisch-astronomische Rolle, da ab dem Alten Reich der astronomische Umstand eintrat, dass das Sternbild des Seth als einzige Konstellation des Himmels nicht unterging.

Der König sah sich im frühen Alten Reich als Verkörperung des von Horus und Seth personifizierten Königtums. Mit Beginn der 4. Dynastie übernahmen im Verbund mit Mesechtiu diverse Himmelsgottheiten die Rolle des Boten und Vorbereiters für den Himmelaufstieg des Königs:

„Siehe, der König steigt auf, siehe der König kommt. Er kommt aber nicht von selbst. Eure Boten sind es, die ihn gebracht haben, das Wort des Gottes hat ihn aufsteigen lassen.“

– Pyramidentext 262[7]

In der neuägyptischen Sprache fällt die seit der 18. Dynastie des Neuen Reiches teilweise hieroglyphisch-veränderte Schreibung in Verbindung mit dem altägyptischen Totenbuch auf; beispielsweise wurde der ursprüngliche Name der Gottheit „Mesechtiu (Stierschenkel) im nördlichen Himmel“ durch die Variante „Chepesch (Stierschenkel) des nördlichen Himmels“ ersetzt.[8]

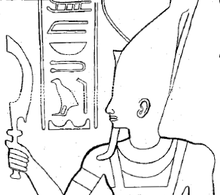

Göttliche und königliche Insigne

Das Chepesch-Krummschwert wird zum ersten Mal um 1550 v. Chr. am Ende der 17. Dynastie im Siegesbericht des Kamose genannt, wo dem als „Sohn des Amun“ bezeichneten König das Schwert nach seinen erfolgreichen Feldzügen gegen die Hyksos übergeben wird.[10] Die bislang erstmals im Alten Ägypten belegte Darstellung des Chepesch wurde für Thutmosis III. in Messerform nachgewiesen.[3] Das Chepesch-Krummschwert ist unter anderem auf Stelen bezeugt[11], auf denen Amun die Waffe dem König überreicht. In seiner Eigenschaft als „göttliche Waffe von Ägypten“ galt das Chepesch-Krummschwert daher als Insigne, dessen damit verbundener königlich-symbolischer Gebrauch öfter beschrieben wurde:[12]

„Es wurde dem König aufgetragen, die Länder niederzutreten, sie zu unterwerfen, sie zu vertreiben für Ägypten. Month und Seth sind bei ihm (dem König) in jedem Gefecht. Anat und Astarte sind ein Schild für ihn, während Amun seine Aussage bestimmt. Er zieht sich nicht zurück, wenn er das Krummschwert von Ägypten oben auf die Setet-Asiaten bringt.“

– Ramses III., Medinet Habu, Jahr 11, KRI V [13]

Das Chepesch als Waffe

Vorläufer

Vorläufer des Chepeschs beziehungsweise „Chepesch-Krummschwertes]]“ waren den Ägyptern mindestens seit dem Mittleren Reich bekannt. In der Regierungszeit von Amenemhet II. (Ende des 20. Jahrhunderts v. Chr.) werden auf seinem Annalenstein „33 Scimitars“ erwähnt,[14] die noch mit der Hieroglyphe

(3sḫw, asechu; (ab)sicheln, (ab)schneiden, (ab)mähen) statt mit dem späteren Chepesch-Determinativ

beschrieben wurden und als Beuteware aus Retjenu nach Ägypten gelangten.[15] Vermutlich handelte es sich um Varianten der in den Königsgräbern von Byblos gefundenen Sichelschwerter,[15] die ebenfalls auf das 20. oder 19. Jahrhundert v. Chr. datiert werden.[16] Eines dieser Byblos-Sichelschwerter ist mit altägyptischer Ornamentik des Mittleren Reiches verziert, die wohl auf altägyptischen Einfluss zurückzuführen ist.[17] Ein altägyptischer Export nach Byblos liegt hier jedoch nicht vor.[17] Die Hieroglypheninschrift auf dem Schwert nennt Titel und Namen des Eigentümers Ipschemuabi (Grab II) und wurde sicherlich in Byblos angefertigt. Eine ägyptische Herstellung des Chepeschs kann aufgrund der bislang vorliegenden Erkenntnisse nicht vor dem Neuen Reich belegt werden.[15]

Die Schwerter aus den Königsgräbern von Byblos zählen vielleicht zu den ältesten Sichelschwertern.[18] Typologisch dürfte sich das Sichelschwert aus dem mesopotamischen Krummholz und den vorderasiatischen Beiklingen entwickelt haben.[19] Ein vergleichbares Schwert stammt aus Sichem und ist auch reich dekoriert. Die wertvolle Verzierung dieser frühen Exemplare deutet an, dass es sich um eine Elitewaffe handelte.[19] Ähnliche Schwerter kommen vereinzelt in den hyksoszeitlichen Gräbern von Tell el-Dab'a vor.[20]

Belege und Form

Hans Bonnet bemerkte 1925, dass die für das altägyptische Chepesch öfter benutzte Einordnung als „Sichelschwert“[21] ungeeignet sei.[22] Die einseitig geschliffene Klinge nimmt zwar kurz hinter dem Griff eine sichelähnliche Form an, jedoch kann das Chepesch typologisch nicht mit den Sichelschwertvorläufern gleichgesetzt werden.[15] Die in der Ägyptologie vorgenommene Klassifizierung als „Krummschwert“,[17] daneben auch als „Scimitarschwert („Krummsäbel, Säbelschwert“) erfolgte auf Basis der altägyptisch-innovativen Weiterentwicklung des Sichelschwertes.[2]

Das altägyptische Chepesch fällt insbesondere durch einen stark veränderten Waffenstil auf: Der Griffbereich, einschließlich seiner Verlängerung bis zu der Klinge, hatte im Verhältnis zu der Chepesch-Waffe eine Größe von etwa einem Drittel, während der Klingenbereich etwa zwei Drittel ausmachte.[15] Die Schärfe des Chepesch war gegenüber einem Sichelschwert konvex statt konkav gewölbt. Zudem besaß das Chepesch eine dem Säbel gleichende Schneide. Die keilförmige Klinge verbreiterte sich erheblich und funktionierte ähnlich einer langen dünnen Axt. Eine Chepesch-Krummschwertvariante mit ihrer säbelähnlichen Klinge konnte auch als Stichwaffe eingesetzt werden.[2]

Ikonografisch ist die „Chepesch-Waffe“ seit dem Neuen Reich als Ausrüstung von Fußsoldaten des Königs in Ägypten bezeugt. Es gibt unter anderem zahlreiche Abbildungen auf Tempelwänden.[23]. Das altägyptische Chepesch-Krummschwert war im Durchschnitt etwa 50–60 cm lang. Der Griff von etwa 12 cm Länge endete an einer vorstehenden Abschnittskante, die die Hand des Chepesch-Trägers vor den Angriffen anderer Personen schützen sollte.[3] Als Fundstück ist das Chepesch aufgrund seiner Klingenform leicht zu erkennen und zu bestimmen.

Siehe auch

Literatur

- Jan Assmann: Tod und Jenseits im Alten Ägypten. Beck, München 2003, ISBN 3-406-49707-1

- John Coleman Darnell, Colleen Manassa: Tutankhamun's Armies: Battle and Conquest during ancient Egypt's late eighteenth dynasty (Trampling the nine bows: Military Forces and Weaponry). Wiley&Sons, Hoboken 2007, ISBN 0-471-74358-5

- Kenneth Griffin: Images of the Rekhyt from Ancient Egypt. In: Ancient Egypt, Vol. 7, Nr. 2, Issue Nr. 38. Empire Publications, Manchester 2006, S. 45–50.

- Kenneth Griffin: A re-interpretation of the use and function of the Rekhyt Rebus in New Kingdom temples In: Current research in Egyptology. Leiden 2007, S. 66–84.

- Patrick F. Houlihan, Steven M. Goodman: The birds of ancient Egypt. Aris & Phillips, Warminster 1986, ISBN 0-85668-283-7, S. 93–96.

- Irmgard Hein, Christophe Barbotin (Herausgeber): Pharaonen und Fremde - Dynastien im Dunkel: Rathaus Wien, Volkshalle, 8. Sept. - 23. Okt. 1994. Eigenverlag Museen der Stadt Wien 1994, ISBN 3-85202-1156-2 (formal falsche ISBN)

- Andrew Hunt Gordon, Calvin W. Schwabe: The Quick and the Dead: Biomedical Theory in ancient Egypt. Brill, Leiden 2004, ISBN 90-04-12391-1

- Christian Leitz u.a.: LGG, Bd. 3: P-nbw (Schriftenreihe: Orientalia Lovaniensia analecta 112). Peeters, Leuven 2002, ISBN 90-429-1148-4, S. 398 und 441.

- Christian Leitz: Altägyptische Sternuhren. Peeters, Leuven 1995, ISBN 90-6831-669-9

- Hans Wolfgang Müller: Der Waffenfund von Balata-Sichem und die Sichelschwerter, München 1987

- Eberhard Otto: ’’Das ägyptische Mundöffnungsritual’’, Teil I: Text/Teil II: Kommentar; Wiesbaden 1960, ISSN 0568-0476; 3,1 und 3,2;

- Sylvia Schoske: Krummschwert. In: Wolfgang Helck: Lexikon der Ägyptologie; Bd. 3: Horhekenu-Megeb. Harrassowitz, Wiesbaden 1980, ISBN 3-447-02100-4, Sp. 819–821.

- Alexandra von Lieven: Grundriss des Laufes der Sterne – Das sogenannte Nutbuch. The Carsten Niebuhr Institute of Ancient Eastern Studies (u. a.), Kopenhagen 2007, ISBN 978-87-635-0406-5

- Alexandra von Lieven: Der Himmel über Esna – Eine Fallstudie zur religiösen Astronomie in Ägypten am Beispiel der kosmologischen Decken- und Architravinschriften im Tempel von Esna. Harrassowitz, Wiesbaden 2000, ISBN 3-447-04324-5

- Nicholas Edward Wernick: A Khepesh Sword in the University of Liverpool Museum, In: The Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities (JSSEA) 31. 2004, S. 151-154. (online)

Weblinks

- Göttliche Übergabe des Chepesch an Sethos I.

- Krummschwerter des Tutanchamun

- Fund in Abydos: Modell eines klassischen „Sichelschwertes“ aus dem 19. Jahrhundert v. Chr.

Einzelnachweise

- ↑ Christian Leitz u.a.: LGG, Bd. 3, S. 398.

- ↑ a b c Hans Bonnet: Die Waffen der Völker des Alten Orients. Hinrichs, Leipzig 1926, S. 85; Nicholas Edward Wernick: A Kepesh Sword in the University of Liverpool Museum. In: JSSEA 31. 2004, S. 151–152; Andrew Hunt Gordon, Calvin W. Schwabe: The Quick and the Dead: Biomedical Theory in ancient Egypt. S. 79; John Coleman Darnell, Colleen Manassa: Tutankhamun's Armies. S. 77; Sylvia Schoske: Krummschwert. Sp. 819.

- ↑ a b c Flinders Petrie: Tools and Weapons: Illustrated by the Egyptian collection in University College, London, and 2000 Outlines from other Sources. School of Archaeology in Egypt, London 1917, S. 26.

- ↑ Pyramidentext 653; Übersetzung „starke Arme“ gemäß Raymond O. Faulkner: The Ancient Egyptian Pyramid Texts 1910. Kessinger Publications 2004, ISBN 1-4179-7856-2, S. 123; Übersetzung „Hüften (Beine)“ gemäß Samuel Alfred Browne Mercer: The Pyramid Texts in Translation and Commentary. Longmans, Green & Co., New York 1952, S. 129.

- ↑ Sylvia Schoske: Krummschwert. Sp. 819.

- ↑ a b Andrew Hunt Gordon, Calvin W. Schwabe: The Quick and the Dead: Biomedical Theory in ancient Egypt. S. 78.

- ↑ Jan Assmann: Tod und Jenseits im Alten Ägypten. S. 167.

- ↑ Christian Leitz u.a.: LGG, Bd. 3. S. 441.

- ↑ Atum steht Ramses II. symbolisch beim „Niederschlagen des Feindes“ gegenüber gemäß Flinders Petrie: Hyksos and Israelite Cities. Quaritch, London 1906, Taf. 30.

- ↑ Wolfgang Helck: Historisch-Biographische Texte der 2. Zwischenzeit und neue Texte der 18. Dynastie (Kleine ägyptische Texte). Wiesbaden 1983, ISBN 3-447-02331-7, S. 96 (15. Zeile).

- ↑ Karen Exell: Soldiers, Sailors and Sandalmakers: A social Reading of Ramesside Period votive Stelae. Golden House Publications, London 2009, ISBN 978-1-906137-10-6, Fig. 5.8 auf S. 124.

- ↑ Andrew Hunt Gordon, Calvin W. Schwabe: The Quick and the Dead: Biomedical Theory in ancient Egypt. S. 79; mit Verweis auf Raymond O. Faulkner: A concise Dictionary of Middle Egyptian. Oxford University Press, Oxford 1976, ISBN 0-900416-32-7, S. 190.

- ↑ Marcus Müller: Die Auswirkungen des Krieges auf die altägyptische Gesellschaft. In: Burkhard Meißner: Krieg - Gesellschaft - Institutionen: Beiträge zu einer vergleichenden Kriegsgeschichte. Akademie, Berlin 2005, ISBN 3-05-004097-1, S. 92.

- ↑ Hartwig Altenmüller, Ahmed M. Moussa: Die Inschrift Amenemhets II. aus dem Ptah-Temple von Memphis, ein Vorbericht. In: Studien zur altägyptischen Kultur (SAK) 18. 1991, S. 12.

- ↑ a b c d e William James Hamblin: Warfare in the ancient Near East to c. 1600 BC. Routledge, London 2007, ISBN 0-415-25588-0, S. 71.

- ↑ Nicholas Edward Wernick: A Kepesh Sword in the University of Liverpool Museum. In: JSSEA 31. 2004, S. 151–152.

- ↑ a b c Sylvia Schoske: Krummschwert. Sp. 820.

- ↑ Pierre Montet: Byblos et l'Égypte: Quatre campagnes de fouilles à Gebeil; 1921-1924 (Bibliothèque archéologique et historique 11). Geuthner, Paris 1928, Taf. XCIX.

- ↑ a b Irmgard Hein, Christophe Barbotin: Pharaonen und Fremde. S. 129.

- ↑ Irmgard Hein, Christophe Barbotin: Pharaonen und Fremde. S. 133.

- ↑ Śarîʾēl Šālêw: Swords and Daggers in Late Bronze Age Canaan. Steiner, Stuttgart 2004, ISBN 3-515-08198-4, S. 55–56.

- ↑ Hans Bonnet: Die Waffen der Völker des Alten Orients. Hinrichs, Leipzig 1926, S. 85.

- ↑ Epigraphic Survey Chicago III: The battle Reliefs of King Sety I (Reliefs and inscriptions at Karnak 4). The University of Chicago Oriental Institute publications 107, Chicago 1986, ISBN 0-918986-42-7, Pl. 17a.

Kategorien:- Altägyptische Insigne

- Königtum (Ägypten)

- Altägyptischer Totenkult

- Handwerkzeug

- Sternbild in der altägyptischen Astronomie

- Säbel

- Altägyptische Waffe

- Afrikanische Waffe (historisch)

Wikimedia Foundation.