- Demokratische Bewegung (Schweiz)

-

Als Demokratische Bewegungen werden in der Schweizer Geschichte ab 1860 sich bildende Volksbewegungen oder revisionistische Kräfte bezeichnet, die direktdemokratische, sozialistische und staatsinterventionistische Veränderungen anstrebten. Das Ende der Demokratischen Bewegung wird mit der Revision der Bundesverfassung 1874 datiert.

Die Demokratische Bewegung kann auch als Epoche, Zeitalter oder Ära verstanden werden. Sie wurde vor allem auch in der Romandie als École de Winterthour bezeichnet, da die Demokratische Bewegung in Winterthur beim Kampf um die RevisioPostulaten der Kantonsverfassung ihren Beginn hatte.

Inhaltsverzeichnis

Beginn in den Kantonen

Mit der Gründung des modernen Bundesstaates 1848 (mit vorangehendem Sonderbundskrieg) bestanden der Bund und die Kantone als repräsentative Demokratien. Allerdings waren auch direktdemokratische Elemente bereits nutzbar: Die Bundesverfassung als auch mehrere Kantonsverfassungen gaben dem Volk das Recht, über Initiativen eine Revision der Verfassung in die Wege zu leiten und darüber abstimmen zu lassen. In einzelnen Kantonen hatten die Bürger auch die Möglichkeit, vom fakultativen Referendum Gebrauch zu machen.

In der Schweiz wird von demokratischen Bewegungen erst ab 1860 gesprochen. In den Parlamenten waren ab 1848 besonders Industrielle und Reiche übermässig vertreten. Diese Vormachtstellung des Wirtschaftsbürgertums verärgerte die Oppositionellen, die sich aus Proletariern, Kleinbürgern, Ärzten, Bauern, Lehrern und Advokaten zu formieren begannen. Anstoss war (neben der Hegemonie der bestehenden Politik) die immer dringender werdende soziale Frage als Folge der Industrialisierung.

Diese revisionistischen Kräfte gingen gegen den bürgerlichen Freisinn vor und forderten, dass deren Macht im Staatswesen in der repräsentativen Demokratie durch direktdemokratische und staatsinterventionistische Elemente eingegrenzt werden soll.

Erste Reformen sollten erst in den Kantonen durchgeführt werden. Der Forderungskatalog enthielt unter anderem das obligatorische und das fakultative Referendum, Direktwahl der Exekutive und Judikative, das Initiativrecht sowie sozialpolitische Postulate wie kostenloser Schulbesuch, Steuerprogression und die Errichtung von Kantonalbanken, die günstige Kredite gewähren sollten. Auch die Fabrikgesetzgebung und die Schaffung von Sozialversicherungen durften nicht fehlen.

Die Bewegungen erreichten ihre Ziele gesetzeskonform: Sie organisierten Volksversammlungen, sammelten Unterschriften und reichten Initiativen für eine Verfassungsänderung ein. Das Volk hiess diese gut und beauftragte einen Verfassungsrat, eine neue Verfassung zu entwerfen, die in einem zweiten Wahlgang angenommen wurde.

Erfolgreich waren die Bemühungen zuerst in den Kantonen Basel-Landschaft, Zürich und Thurgau; teilweise erfolgreich in Luzern, Bern und Aargau. Vorbildlich wirkten diese Errungenschaften auch auf Kantone ohne Volksbewegungen wie Solothurn, Schaffhausen oder St.Gallen, wo man daraufhin ebenfalls direktdemokratische Verfassungsrevisionen vornahm.

Folgen auf die Bundesverfassung

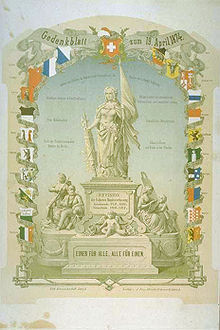

Gedenkblatt zur Annahme der revidierten BV 1874. U. a. sind Datum, kurze Revisionstexte und Abstimmungsresultate der Kantone erkennbar.

Gedenkblatt zur Annahme der revidierten BV 1874. U. a. sind Datum, kurze Revisionstexte und Abstimmungsresultate der Kantone erkennbar.

Der Erfolg der demokratischen Bewegung in vielen Kantonen warf die Frage auf, ob einige Punkte auch auf Bundesebene Einzug erhalten sollten. Das war nur über eine Totalrevision möglich; Anreize zu dieser boten auch die Diskussion über das Jesuitenverbot (Ausbau) und der Wunsch, die Armee dem Bund zu unterstellen. Ein positiver Ausgang der ersten Abstimmung 1872 scheiterte an einigen als zu zentralistisch empfundenen Bestimmungen. Die korrigierte Version (man ging auf die föderalistisch gesinnte Gegnerschaft zu und beschränkte sich auf den Kampf gegen die Katholisch-Konservativen) von 1874 fand eine grosse Mehrheit und wurde umgesetzt.

- Durch die neue Bundesverfassung erhielt der Bund die Kompetenzen zur Verwaltung der Armee

- Das Bundesgericht, mit Sitz in Lausanne, wurde beständig

- Die Rechtsvereinheitlichung wurde gesichert

- Der Bund erhielt das Recht zur Arbeiterschutzgesetzgebung (erstes gesamtschweizerisches Fabrikgesetz 1877)

- Neben dem Jesuitenverbot kam das Verbot, neue Klöster zu errichten und neue Bistümer und Orden durften nur mit Zustimmung des Bundes gegründet werden

- Zivilstandsangelegenheiten wurden zur reinen Staatssache erklärt

- Übergang von der repräsentativen zur halbdirekten Demokratie (direktdemokratische Forderungen müssen nicht zu direkter Demokratie führen)

- Das fakultative Referendum wurde eingeführt

- Die Gewerbe-, Glaubens- und Gewissensfreiheit wurde garantiert

- Jeder Kantonsbürger darf als Schweizerbürger an seinem Wohnort an Wahlen teilnehmen; die Niederlassungsfreiheit wurde erweitert

Der Bund ging gestärkt aus dieser Wandlung heraus, obwohl das fakultative Referendum teils auch als politische Bremse beschrieben wird. Mit diesem (im Sinne der Demokratischen Bewegung) positiven Ausgang konnte sich die Bewegung auflösen. Interessengruppen und sozial-politische Bedürfnisse bestanden jedoch weiter, was zu Gründungen verschiedener demokratischen Parteien nach dieser Zeit führte.

Siehe auch

- Demokratische Partei (Schweiz)

- Liste eidgenössischer Volksabstimmungen

- Politisches System der Schweiz

Literatur

- Die Schweiz und Ihre Geschichte; Vom Ancien Regime bis zur Gegenwart Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2005 ISBN 3-03713-064-4

- Chronik der Schweiz Chronik Verlag in der Harenberg Kommunikation Verlags- und Mediengesellschaft mbH & Co. KG, Dortmund und Ex Libris Verlag, Zürich 1987 ISBN 3-611-00031-0

Weblinks

Kategorien:- Schweizerische Politikgeschichte

- Direkte Demokratie in der Schweiz

- Schweizerische Geschichte (19. Jahrhundert)

- 1860er

- 1870er

Wikimedia Foundation.