- Zeche Herberholz

-

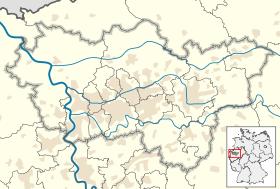

Zeche Herberholz Zechenhaus Herberholz Andere Namen Zeche Vereinigte Herberholz Abbau von Steinkohle Förderung/Jahr bis ca. 7000 t Beschäftigte ca. 50 bis 150 Betriebsbeginn 1854 Betriebsende 1891 Nachfolgenutzung Teil des Bergbauwanderwegs Muttental Geografische Lage Koordinaten 51° 25′ 18″ N, 7° 19′ 5″ O51.4217194444447.3180277777778Koordinaten: 51° 25′ 18″ N, 7° 19′ 5″ O Lage Zeche HerberholzStandort Witten-Vormholz Gemeinde Witten Bundesland Nordrhein-Westfalen Staat Deutschland Revier Ruhrrevier Die Zeche Herberholz ist ein ehemaliges Steinkohlenbergwerk in Witten-Vormholz. Die Zeche war auch unter dem Namen Zeche Vereinigte Herberholz bekannt und ist aus der Konsolidation mehrerer Stollenzechen entstanden. Die Konsolidierung der Zechen wurde durch den Obersteiger Herberholz betrieben, nach ihm wurde die konsolidierte Zeche benannt.[1]

Inhaltsverzeichnis

Bergwerksgeschichte

In der Zeit vom 29. Mai bis 18. Oktober 1854 konsolidierten die Stollenzechen Neuglück & Stettin, Stralsund, Hazard, St Johannes Nr. 4, Kleist, Österbank, Nelkenthal, Vereinigte Ankunft & Anclam, Rabener und Muttental zur Zeche Herberholz. Grund für diese Konsolidation war der Abbau unter der St.-Johannes-Erbstollensohle durch einen gemeinsamen Schacht. Am 18. Oktober erfolgte die Verleihung für die Verlängerung des Längenfeldes. Am 6. Juni 1857 wurde ein Abbauvertrag geschlossen, der die Lösung und die Förderung der Kohlen durch die Zeche Vereinigte Louisenglück ermöglichte. Die Kohlen wurden Untertage zum Förderschacht Elisabeth gefördert und dort zutage gefördert. Die Zeche Herberholz blieb jedoch weiterhin eigenständige Gewerkschaft. Im Jahr 1865 wurde unter der St.-Johannes-Erbstollensohle abgebaut. Die 1. Sohle befand sich bei einer Teufe von 119 Metern und die 2. Sohle bei 163 Metern. Beide Sohlen waren im gleichen Niveau wie die Sohlen der Zeche Vereinigte Louisenglück. Die Kohlen wurden weiterhin Untertage zur Zeche Vereinigte Louisenglück gefördert und dort zutage gefördert.

Im Jahr 1879 wurde ein erneuter Abbauvertrag geschlossen, der Abbau wurde nun im eigenen Feld von der Zeche Vereinigte Louisenglück getätigt. Im Jahr 1885 wurde die Zeche Herberholz stillgelegt. Im Jahr 1886 wurde die Zeche Herberholz durch die Zeche Herrmann erworben, die Zeche Herberholz wurde aber weiterhin eigenständig genannt. Im darauf folgenden Jahr wurde die Zeche Herberholz erneut in den Unterlagen des Bergamts genannt, da sie wahrscheinlich in Betrieb war, es wurde jedoch kein Abbau betrieben. Im Jahr 1890 war die Zeche wieder in Betrieb. Im Jahr 1891 erfolgte die endgültige Stilllegung der Zeche Herberholz und am 2. November desselben Jahres die Konsolidation zur Zeche Vereinigte Herrmann.

Förderung und Belegschaft

Die ersten bekannten Belegschaftszahlen des Bergwerks stammen aus dem Jahr 1854, damals waren 54 Bergleute auf dem Bergwerk beschäftigt. Die ersten bekannten Förderzahlen des Bergwerks stammen aus dem Jahr 1857, mit 13 Bergleuten wurden 5182 preußische Tonnen Steinkohle gefördert. Im Jahr 1859 wurden mit 75 Bergleuten 67.818 preußische Tonnen Steinkohle gefördert, 1864 waren 50 Bergleute auf der Zeche beschäftigt. Im Jahr 1865 wurden 17.364 Tonnen gefördert, 1867 sank die Förderung auf 13.588 Tonnen, 1869 erneuter Anstieg der Förderung auf 17.118 Tonnen. Im Jahr 1875 wurden mit 122 Bergleuten 31.470 Tonnen gefördert, 1879 erneuter Fördereinbruch auf 13.000 Tonnen.

Die maximale Förderung der Zeche wurde im Jahr 1882 erbracht, als mit 91 Bergleuten 37.110 Tonnen Steinkohle gefördert wurden. Im Jahr 1884 sank die Förderung erneut ab auf 22.447 Tonnen, diese Förderung wurde mit 60 Bergleuten erbracht. Im Jahr 1890 wurden mit zwei Bergleuten 50 Tonnen gefördert, die letzten Förder- und Belegschaftszahlen des Bergwerks stammen aus dem Jahr 1891, als mit sechs Bergleuten 60 Tonnen gefördert wurden.

Heutige Nutzung

Heute erinnert nur noch das Zechenhaus Herberholz an die ehemalige Zeche.[2] Das Zechenhaus Herberholz entstand um 1875 und diente als Betriebsgebäude für die Zechen Herberholz und Louisenglück. Auf dem Vorplatz des Geländes befand sich der 20 m tiefe Schacht Constanz, durch den die Bergleute mit einem Haspel die Kohle zutage förderten.[3] Das Zechenhaus ist Bestandteil des Bergbauwanderwegs Muttental und wird von einem Förderverein betreut, dem es auch als Vereinshaus dient. Auf dem Gelände und im Gebäude befindet sich eine kleine bergbaugeschichtliche Ausstellung.[2]

Literatur

- Joachim Huske: Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier. 3. Auflage, Selbstverlag des Deutschen Bergbau-Museums, Bochum 2006, ISBN 3-937203-24-9

- Wilhelm Hermann, Gertrude Hermann: Die alten Zechen an der Ruhr. 4. Auflage, Verlag Karl Robert Langewiesche, Nachfolger Hans Köster KG, Königstein i. Taunus 1994, ISBN 3-7845-6992-7

Einzelnachweise

- ↑ Stadt Witten: Zeche Herberholz, Muttentalstraße 32

- ↑ a b Stadtmarketing Witten (Hrsg): Bergbau-Rundwanderweg Muttental

- ↑ Bergbau im Muttental: Zechenhaus Herberholz

Weblinks

Wikimedia Foundation.