- Festung Olmütz

-

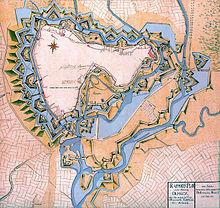

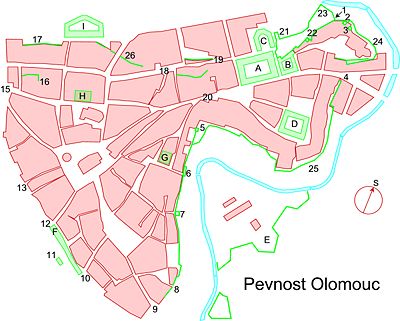

Lageplan der Festung Olmütz:

Lageplan der Festung Olmütz:

– Gegenwärtige Bebauung im historischen Stadtkern – Erhaltene Bestandteile der Festung Olmütz – Gegenwärtiger Flusslauf des Mlýnský potok A – Haná-Kaserne (Hanácká kasárna)

B – Haus der Armee (Dům armády)

C – Armeebäckerei

D – Maria-Theresia-Zeughaus (Zbrojnice)

E – Kronenfestung (Korunní pevnůstka)

F – Wasserkaserne (Vodní kasárna)

G – Ort des abgerissenen Städtischen Zeughauses

H – Ort der abgerissenen Moritz-Kasernen

I – Altstadt-Kaserne1 – Zigeunertor

2 – prismenförmiger Verteidigungsturm

3 – runder romanischer Turm

4 – Ort des abgerissenen inneren Burgtores

5 – Judentor (Židovská brána)

6 – Michaels-Vorsprung (Michalský výpad)

7 – Henkertor (Katovská branka)

8 – Ort des abgerissenen Blasiustors

9 – Ort des abgerissenen Katherinentors

10 – Ort des abgerissenen Unteren Tores

11 – Theresientor

12 – Ort des abgerissenen Mitteltors

13 – Ort des abgerissenen sog. Putzentürl-Pförtls

15 – Ort des abgerissenen Litoveler Tores

16 – Überreste der mittelalterlichen Befestigung mit Pulverturm

17 – Überreste der Renaissancebefestigung mit Rosentor

18 – Ort des abgerissenen Rohel-Tors (Rohelská brána) und des abgerissenen Wasserturms

19 – Ort des abgerissenen Barbarators mit Überresten spätgotischer Burganlagen

20 – Ort des abgerissenen Neuen Tores

21 – Überreste der Locatelli-Bastion

22 – ehemaliges Allerheiligentor

23 – Spitalsbastion

24, 25, 26 – Gürtel mittelalterlicher BurganlagenUnter der Bezeichnung Festung Olmütz firmierte die mährische Stadt Olmütz seit dem 17. Jahrhundert, als ihre Verteidigungsanlagen zur Befestigung der österreichisch-preußischen Grenze ausgebaut wurden. Die Befestigungsanlagen wurden bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts sukzessive vergrößert, bis sie aufgrund technischer Weiterentwicklungen der Artillerie obsolet und noch unter österreichischer Herrschaft größtenteils beseitigt wurden.

Inhaltsverzeichnis

Bis 18. Jahrhundert

Frühmittelalter

Erste Verteidigungsanlagen datieren auf die Zeit der Anfänge der Besiedlung durch Slawen Ende des 7. Jahrhunderts. Für das 9. und frühe 10. Jahrhundert konnten Befestigungen aus der Epoche des Großmährens auf dem Gebiet der historischen Innenstadt sowie in der damaligen Peripherie nachgewiesen werden. Nach dem Untergang Großmährens geriet Olmütz unter den Einfluss der Přemysliden, unter denen die Stadt bis ins 12. Jahrhundert mit einer zweiteiligen Befestigung versehen wurde. Das umfriedete Stadtgebiet reichte damals etwa vom Domhügel (auch heute noch als Olomoucký hrad ‚Olmützer Burg‘ bezeichnet) bis zum Judentor (Židovská brána).[1]

Mittelalter

Die eigentliche Stadt Olmütz wurde nach Magdeburger Recht zwischen 1239 und 1243 südlich der Burganlagen gegründet. Kurz darauf begann man mit ihrer permanenten Befestigung. Deren früheste schriftliche Erwähnung datiert auf das Jahr 1321. Teile dieser Gemäuer einschließlich zweier Türme sind bis heute erhalten. Das dem heutigen historischen Stadtkern ungefähr entsprechende Areal wurde bis ins 14. Jahrhundert durchgängig mit einer von mehreren Stadttoren durchbrochenen Mauer umgeben. Von diesen Toren ist das Judentor, welches bis ins 16. oder 17. Jahrhundert defensiven Zwecken diente, bis heute erhalten.

16. Jahrhundert bis Dreißigjähriger Krieg

Im 16. Jahrhundert wurden diverse Elemente der Befestigung – darunter mehrere Stadttore – ausgebaut beziehungsweise neu errichtet. Seit dem Olmützer Frieden 1479 blieb die Stadt für mehr als einhundert Jahre vom Krieg verschont bis zum Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges.[2]

Olmütz, obwohl sich die hiesigen Stände am 11. Mai 1619 dem Ständeaufstand anschlossen, war erst nach der Schlacht am Weißen Berg in die Kampfhandlungen des Dreißigjährigen Krieges involviert. Bei den Kampfhandlungen erwiesen sich die seit dem Mittelalter nur marginal verstärkten Stadtbefestigungen als unzureichend und veraltet, sodass bereits wenige Tage vor dem Eintreffen der Schweden ein beträchtliches Stück der Stadtmauern in den vorgelagerten Graben stürzte.

Im Frühjahr 1642 fiel das schwedische Heer unter Lennart Torstensson in Schlesien ein und rückte bis zum 10. Juni nach Olmütz vor.[3] Das nur 8000 Mann zählende Schwedenheer konnte die kaiserlichen Truppen nach nur vier Tagen Belagerung zum Abzug in Richtung Brünn zwingen. Trotz der schnellen Einnahme fügten die schwedischen Angriffe vor allem den nördlichen Befestigungsteilen beträchtlichen Schaden zu. Um anrückende Feinde in weiterer Entfernung ausmachen zu können, wurden große Waldbestände im Umkreis der Stadt abgeholzt und Vorstädte dem Erdboden gleichgemacht. Im Zuge der Besetzung richteten die Schweden Olmütz zu ihren militärischen Zwecken her, so wurden in der Innenstadt mehrere Häuser abgerissen, die Anzahl der betriebenen Stadttore wurde auf vier reduziert (Blasiustor, Burgtor, Rohel-Tor und Mitteltor). Neue Verteidigungsanlagen, vor allem an der Nordflanke, entstanden. Bis 1645 war Olmütz einer ständigen Blockade durch kaiserliche Truppen ausgesetzt, deren Besatzungsstärke in Abhängigkeit vom übrigen Kriegsgeschehen schwankte.

Die Zeit von 1646 bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges verlief in Olmütz dagegen ruhig und ohne bedeutende Kriegsereignisse. Aus diesem Grunde investierten die schwedischen Besatzer größeren Aufwand in die Reparatur und den Ausbau der heruntergekommenen Befestigungsanlagen, die Stadt gehörte folglich bei Kriegsende zu den am stärksten befestigten unter der böhmischen Krone; keineswegs jedoch erreichten die Baumaßnahmen der Schweden, bei denen es sich überwiegend um unter Zeitdruck und Geldmangel durchgeführte Ausbesserungen handelte, den zeitgemäßen Stand militärischer Technik.[4]

Österreichische Festungsstadt

Durch Maria Theresia erhielt es eine starke bastionierte Befestigung mit Ravelins, Kontergarden und anderen Außenwerken.

1758 wollte Friedrich II. einem alten Plan zufolge österreichische Gebiete angreifen. Er hoffte durch die Eroberung der Festung Olmütz Maria Theresia zum Frieden zu zwingen. Das preußische Hauptheer marschierte im Mai 1758 in Mähren ein. Am 20. Mai war die Festung Olmütz durch das Heer eingeschlossen. Ein Belagerungskorps (ca. 8000 Mann) sollte die Besatzung überwinden. Währenddessen sicherte Friedrich II. das Unternehmen gegen die Armee Dauns.

Aufgrund der günstigen Lage von Olmütz und geschickter Manöver der Österreicher konnte Olmütz nicht völlig eingeschlossen werden. Dadurch gelang es Feldmarschall Daun eine Verbindung mit der Festung herzustellen und die Besatzung zu jedem Zeitpunkt zu verstärken. Die Festung war nicht mehr einzunehmen, zumal ein großer preußischer Nachschub-Transport von Troppau kommend von den Österreichern unter Ernst Gideon von Laudon am 28. Juni bei Gundersdorf und am 30. Juni bei Domstadtl erfolgreich angegriffen wurde. Nach dieser Niederlage sah sich Friedrich II. gezwungen, am 1. Juli 1758 die Belagerung aufzugeben.

Einzelnachweise

- ↑ Miloslav Kuch-Breburda, Vladimír Kupka: Pevnost Olomouc. Dvůr, Králové n. L. 2003, S. 4–20.

- ↑ Kuch-Breburda/Kupka, S. 30–32.

- ↑ Vgl. die Darstellung des Zuges nach Mähren bei Friedrich Schiller: Geschichte des dreyßigjährigen Kriegs, Buch 5 auf Wikisource.

- ↑ Kuch-Breburda/Kupka, S. 33–45.

Literatur

- Miloslav Kuch-Breburda, Vladimír Kupka: Pevnost Olomouc. Dvůr, Králové n. L. 2003, ISBN 80-86011-21-6.

Weblinks

49.59403888888917.254930555556Koordinaten: 49° 35′ 39″ N, 17° 15′ 18″ O

Wikimedia Foundation.