- Floss

-

Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem Wasserfahrzeug Floß. Für andere Bedeutungen siehe Floß (Begriffsklärung) - Indianer und Alt-Asiaten im Pazifik. Das Abenteuer einer Theorie. Wollzeilen, Wien 1966.

Inhaltsverzeichnis |

Einfaches Floß

Als Floß bezeichnet man ein einfaches Wasserfahrzeug zur Beförderung von Lebewesen oder Material, das aus schwimmenden Materialien (aller Art) zusammengesetzt ist. Zweck eines Floßes kann es auch sein, gefällte Baumstämme geordnet zu transportieren. In Europa werden Flöße seit dem Ende der gewerblichen Holzbeförderung lediglich im Tourismus verwendet. Die bekannteste deutsche Floßstrecke in diesem Zusammenhang führt von Wolfratshausen auf der Isar an die Floßlände in München-Thalkirchen. Für diesen Zweck werden die Flöße mit Musikkapelle, Sitzgelegenheiten, Bewirtungsmöglichkeit mit Bier und Brotzeit und auch einer einfachen Bordtoilette ausgestattet.

Das Floß besitzt keinen Rumpf und wird beim Flößen nur durch die Strömung getrieben. Üblicherweise haben vor allem auf großen Binnengewässern eingesetzte Flöße die Form einer Platte ohne nennenswerte Aufbauten. Eventuell vorhandene Antriebe an Bord einen Floßes (Paddel, Riemen, Motoren, Segel, Stake usw.) dienen meist nur dazu, es in der Strömung zu steuern bzw. zu halten, und nur selten dazu, das Floß voranzutreiben.

Wissenschaftliche Floßfahrt

Lokal kommt beim Floßbau Holz (z.B. Balsaholz) in Form ganzer Stämme, Binsen, Schilf oder Fässer zum Einsatz. Dass man mit Flößen auch größte Entfernungen auf hoher See überwinden kann, bewies 1947 Thor Heyerdahl, der mit dem besegelten Floß Kon-Tiki aus Balsaholz in einer dreimonatigen Fahrt von Callao in Peru 7.800 Kilometer über den Pazifik trieb und segelte. Heyerdahl erreichte nach drei Monaten das Raroia-Atoll östlich von Tahiti und bewies damit seine These, dass eine prähistorische Besiedlung der Südseeinseln von Amerika aus möglich gewesen wäre. (Genetische Untersuchungen zeigen aber inzwischen, dass die Besiedlung von Asien aus erfolgte.)

Heyerdahl ist Wiederentdecker der vergessenen Kunst, ein Floß perfekt steuern zu können. Nur Küstenindianer Südamerikas haben diese Technik entwickelt, in Europa ist diese Art der Steuerung unbekannt. Mit Hilfe von Segeln und Guaras (Steckschwertern) ist es möglich, sämtliche Richtungs- und Wendemanöver auszuführen und auch gegen den Wind zu kreuzen (vor Ecuador 1953).

Flöße der Neuzeit

Die heute wohl bekannteste und häufig genutzte Form des Floßes ist das Raft, mit dem man sich einen Wildwasserfluss hinabstürzt (siehe auch Rafting).

An einem Ort fest verankerte Flöße sind gegebenenfalls kleinere Bohrinseln.

Um ein einfaches Floß zu bauen, benutzt man dicke Stämme für den Auftrieb und dünne Hölzer zur Stabilisierung. Mit Leinen verbindet man die Hölzer miteinander. Bester Knoten zum Verbinden ist der Webeleinstek.

Das Bauen von Flößen wird im Rahmen von Teamentwicklungen und Outdoortrainings benutzt, um gruppendynamische Prozesse anzuregen. Die Aktivität Floßbau fordert von den Teilnehmern Kreativität, Planungskompetenz und engagierte Teamarbeit. Der Floßbau eignet sich insbesondere zur Unterstützung von Teamentwicklungsmaßnahmen, Projektmanagement- oder Führungstrainings. Ein oder mehrere Teams haben die Aufgabe, aus verschiedenen Materialien ein trag- und schwimmfähiges Floß zu bauen. Es stehen Ihnen Fässer, Bretter und Seile zur Verfügung. Meist wird nach der Floßtaufe bei der Jungfernfahrt das Arbeitsergebnis getestet.

Südamerikanisches Floß

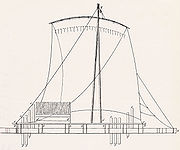

Ein Floß aus Peru unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von dem, was Europäer unter einem Floß verstehen.

Die Küstenindianer Perus verwendeten Flöße für den Transport schweren Lasten über weite Strecken auf dem Meer. Waren bis zu einem Gewicht von 30 Tonnen, zusätzlich bis zu 20 Seeleuten und deren Verpflegung konnten die gesamte Küste Perus, ca. 2500 Kilometer und mindestens bis nach Nordecuador befördert werden. Länge eines Floßes bis zu 30 Meter, Breite bis zu zehn Meter.

Baumaterial ist frisch geschlagenes Balsaholz, der Saft im Baumstamm verhindert das Eindringen von Seewasser und hält es so ca. zwei Jahre schwimmfähig. Ein Floß besteht in der Regel aus fünf, sieben, neun oder elf Baumstämmen, in der Mitte der längste, nach außen immer kürzer werdend. Zusätzlich sind sie abgeschrägt um den Wasserwiderstand zu verringern. Die Stämme werden durch Querbalken zusammengehalten. In eingekerbten Ringen um das Holz verlaufen die Taue, die sie verbinden. Auf dem Schwimmkörper befindet sich eine erhöhte Plattform, die eine bedeckte Hütte mit einem oder mehreren Räumen trägt. Am Ende des Floßes ist eine offene Feuerstelle.

Zur Fortbewegung und Steuerung dienen ein Zweibeinmast mit Segel und Takelage, sowie bis zu neun guara (Steckschwerter). Das richtige Zusammenspiel von Segel und guaras ermöglicht alle Schiffsmanöver, einschließlich das Kreuzen gegen den Wind. Noch bis 1900 gab es in Peru wichtige Balsafloßhäfen.

Ein Floß mit Besegelung und zusätzlich einem absenkbaren Schwert ist auch die Jangada, ein hochseetüchtiger Fahrzeugtyp von Fischern in Nordost-Brasilien.

Geschichte

Das berühmteste Floß der Weltgeschichte ist jenes, das aus Teilen der Fregatte "La Méduse" gebaut wurde. Sie war 1816 vor der Küste Senegals gesunken. Die Abschleppseile zwischen den von Privilegierten besetzten Rettungsbooten und dem 8 x 15 Meter großen Floß wurden gekappt. Von den 149 Menschen auf dem Floß überlebten nur 15. Das Ereignis führte zu einem großen politischen Skandal und beeinflusste Théodore Géricault bei seinem berühmten Gemälde "Le radeau de la Méduse" (siehe Das Floß der Medusa (Gemälde) und Das Floß der Medusa (Film)).

Siehe auch

Quellen

Weblinks

Wikimedia Foundation.