- Altheimer Kultur

-

Die Altheimer Gruppe (auch Altheimer Kultur) ist eine "Kulturerscheinung" des späten Jungneolithikums zwischen 3800 v. Chr. und 3400/3300 v. Chr., deren Blütezeit zwischen 3.650 - 3.450 calBC[1] belegt ist. Namensgebend ist das 1911 entdeckte und 1914 ausgegrabene Erdwerk von Altheim (Altheim-Essenbach bei Landshut in Niederbayern). Paul Reinecke definierte die Gruppe anhand der dort gemachten Funde.

Das Hauptverbreitungsgebiet der Altheimer Gruppe befand sich in Niederbayern und der südlichen Oberpfalz. Sie streut jedoch im Westen bis zum Lech und im Osten bis zum Inn.

Von herausragender Bedeutung aufgrund der Erhaltungsbedingungen ist die Fundstätte Pestenacker, Gemeinde Weil.

Inhaltsverzeichnis

Kennzeichnung der Altheimer Gruppe

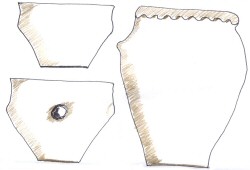

Das wichtigste Charakteristikum der Altheimer Gruppe ist - wie im gesamten Neolithikum - die Keramik (siehe Skizze). Typisch sind unverzierte Gefäße mit Fingertupfen- bzw. Arkadenrandleisten und Schlickauftrag.

Die Silexgeräte der Altheimer Kultur bestehen häufig aus Kerngeräten, d. h. das Werkzeug wird aus dem Silexrohstück gefertigt und nicht aus einem Abschlag. Für die Ernte wurden große Sichelklingen aus Baiersdorfer Plattenhornstein (Feuerstein) verwendet, welche eine technische Neuerung gegenüber den sonst gebräuchlichen Kompositsicheln darstellen.

Gräber der Altheimer Gruppe sind kaum bekannt. Es wird davon ausgegangen, dass ein Großteil der Bevölkerung auf eine Art und Weise bestattet wurde, die heute nicht mehr nachweisbar ist. In Ergolding-Fischergasse wurde das Hockergrab eines Mannes und in Stephansposching zwei Hocker- und eine Brandbestattung gefunden.

Als erste Kultur Südbayerns hat die Altheimer Gruppe Kupfer verwendet. Das Kupferbeil von Altheim ist eines der wenigen bisher bekannten Kupferobjekte.

Siedlungswesen

Beim überwiegenden Teil der über 200 bekannten Fundstellen handelt es sich um Siedlungsstellen auf Mineralböden. Einige sind mit einem Grabenwerk umgeben.

Grabenanlagen sind im Jungneolithikum allgemein sehr verbreitet. Oft begleitet das Erdwerk eine Gruppe von Siedlungen und stellt so möglicherweise den Mittelpunkt einer Siedlungsgemeinschaft dar. Diese Erdwerke wurden meist an Terrassen- oder Hangkanten errichtet. Bis zu drei Gräben (auf der Hangseite in der Regel grabenlos) grenzen ein trapezförmiges bis rechteckiges Areal ab. Eine eindeutige Interpretation der Altheimer Grabenanlagen ist jedoch noch nicht gelungen.

Mineralbodensiedlungen

Einige weitere Fundplätze der Altheimer Gruppe sind:

- Lößterrasse des mittleren Isartals bei Landshut: Erdwerk bei Altdorf, Essenbach-Altheim (namengebender Fundort, auch als Altheim-Holzen bekannt)

- In Niederbayern des Weiteren die Erdwerke: Bad Abbach-Alkofen (Landkreis Kelheim, Niederbayern), Bruck und Nindorf (Landkreis Deggendorf, Niederbayern), Oberschneiding, Osterhofen-Linzing, Osterhofen-Neu-Wisselsing, Aiterhofen-Ödmühle, Pilsting-Trieching, Straßkirchen

- Grubenhütte von Sengkofen (Landkreis Regensburg, Oberpfalz)

Feuchtbodensiedlungen

Neben Siedlungen auf den üblichen Mineralböden treten nun in Bayern auch erstmals so genannte Feuchtbodensiedlungen an Seeufern bzw. Inseln und in Mooren auf:

- Unweit von Landshut stieß man auf die Siedlungen von Ergolding-Fischergasse und Essenbach-Koislhof

- Im Loosbachtal, auch Tal des verlorenen Baches genannt, nahe von Landsberg am Lech, finden sich auf einer Wegstrecke von nur drei Kilometern die drei Talauesiedlungen: Pestenacker-Nord; Pestenacker, Gemeinde Weil; Unfriedshausen.

- Lediglich zwölf Kilometer nördlich wurde mit Merching-Stummenacker eine weitere, ehemals feucht situierte Siedlung entdeckt.

- Ferner ist noch die Inselsiedlung von Kempfenhausen im Starnberger See zu nennen.

Dank der Siedlungslage in Feuchtgebieten haben sich Bauholz, Bohlenwege, Flechtwerkzäune und in Pestenacker sogar Textilien (beispielsweise ein Spitzhut) erhalten. Diese Funde erlauben wesentlich mehr Aussagen zum Siedlungswesen und zur Chronologie.

Hausbau

Die auf Mineralböden errichteten Häuser haben keine Spuren hinterlassen. Es konnten lediglich Gruben nachgewiesen werden, welche als Erdkeller interpretiert werden.

Einen Einblick in die Baustrukturen liefern Funde der Feuchtbodensiedlungen. Die Häuser der Siedlungen von Unfriedshausen und Pestenacker sind am besten erhalten. Diese sind im Durchschnitt etwa 4 m breit und 8 m lang. Das Fundament bestand im vorderen Bereich aus Holzbalken, im hinteren Bereich aus Birkenästen, Strohhäcksel und Mist. Auf dieses Fundament wurde der eigentliche Fußboden - Lehmestrich - aufgetragen.

Nahrungsgrundlagen

In Pestenacker wurden Rind, Schaf/Ziege, Schwein und Hund als Haustiere nachgewiesen. Aufgrund der hohen Anzahl an Pferdeknochen ging man lange Zeit davon aus, dass es sich um bereits domestizierte Tiere handelt. Neuere Untersuchungen konnten diese Vermutung jedoch nicht stützen. Die Knochen stammen von verhältnismäßig kleinen Wildpferden, die neben Rothirsch, Wildschwein, verschiedenen Vogel- und Fischarten, Bär, Biber und sogar Schildkröten zur Nahrungsergänzung bejagt wurden.

Literatur

- Paul Reinecke, Altheim (Niederbayern). Befestigte jungneolithische Siedlung

- Jürgen Driehaus, Die Altheimer Gruppe und das Jungneolithikum in Mitteleuropa, Römisch-Germanisches Zentralmuseum zu Mainz, 1960

Einzelnachweise

- ↑ R. Prinoth-Fornwagner; T.R Nicklaus (1995): Der Mann im Eis, Resultate der Radiokarbon-Datierung. In: K. Spindler, E. Rastbichler-Zissernig, H. Wilfing, D. zur Nedden (Hrsg.). Der Mann im Eis: Neue Funde und Ergebnisse. Berlin: Springer, p79.

Weblinks

Wikimedia Foundation.