- Amt Bornefeld

-

Das Amt Bornefeld bestand bereits bei der Übertragung des Amtes Blankenberg an das Herzogtumes Berg. In dieser Urkunde sind die damals bestehenden acht bergischen Ämter durch Graf Gerhard I. von Jülich und Berg 1363 aufgeführt. Ein Gerichtsbezirk Bornefeld unter der Bezeichnung "in judicio sine officio de Burlevelt" [1] wurde schon 1270 beurkundet.

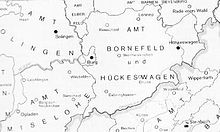

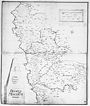

Das Amt umfasste das Umland der heutigen Stadt Wermelskirchen, das Kirchspiel Lüttringhausen (bis 1407), Hückeswagen (ab 1555), Dhünn, Remscheid und Dabringhausen. Der Ort Lennep besaß bereits die Stadtrechte und eine eigene Gerichtsbarkeit, war also nicht Teil des Amtes. Südlich grenzte das Amt Steinbach an, westlich das Amt Miselohe und das Amt Solingen, später im Nordosten ab ca. 1380 das Amt Beyenburg (in das Lüttringhausen überführt wurde), und schließlich im Nordwesten das Amt Elberfeld.

Amtssitz soll zunächst Lennep[2], später das heutige Bergisch Born, gewesen sein. Das in zentraler Lage gelegene Bornefeld ist daher vermutlich auch Sitz des 1270 erstmals erwähnten Gerichtsbezirkes, auch Vest genannt, aus dem das Amt hervorging. Aus Urkunden geht hervor, dass der administrative Sitz des Amtes sich im 15. Jahrhundert nach Wermelskirchen verlagerte, wo nachweislich bis 1789 der Galgenplatz lag.

Im Jahr 1555 wurde es administrativ mit dem Amt Hückeswagen vereinigt und hieß seitdem "Amt Bornefeld-Hückeswagen". Haus Nagelsgaul bei Wipperfürth war über mehrere Generationen Wohnsitz der adeligen Amtmänner aus der Familie von Nagel. Der Sitz des Richters war zuletzt bis 1812 Schloss Hückeswagen. Der Sitz der Amtsverwalter, zuletzt bis 1812 versehen durch Carl Phillip von Schatte, war Wermelskirchen.

Das Gericht des Amts Bornefeld

Eine Besonderheit für die bergischen Ämter lag in der Bestimmung, dass 24 Schöffen der altbergischen Ämter hinzugezogen werden mussten, wenn bei Rechtsgeschäften kein Beschluss gefasst werden konnte. Für das Amt Bornefeld waren dies die Ämter Miselohe und Steinbach. Der Rechtszug ging über Wermelskirchen nach Dabringhausen, von dort an die herzogliche Kammer auf Schloß Burg[3]. Die Tagungen des Gerichtes fanden abwechselnd in Wermelskirchen und Hückeswagen statt oder an verschiedenen Orten im Amtsbezirk, häufig in der "Linde" in Remscheid oder im "Jägerhaus" in Bergisch Born [4].

Der Mathematiker und Geograph Erich Philipp Ploennies schrieb 1715 in seinem topographischen Werk über die Gebiete Solingen und Remscheid:

„…daß hier "die meisten inwohner…handwercksleüte und Kaufleüt" seien, "daher siehet man in demselben soViel werckstädt(n), soViel schleifkotten, hämmer…und schmieden; sintemahl in diesem Ambt die meisten eisenware(n) Von degen, messern…und anderen dingen gemacht werden…und in frembde lande Versandt.“

Quellen

- ↑ Historisches Archiv der Stadt Köln, Groß St. Martin, Rep. u. HS Nr. 3, f. 55V. Kopie in: N.J.Breidenbach, Privat-Sammlung Quellen & Materialien, Bd. 78, 1993

- ↑ A. Kolodziej: Herzog Wilhelm I. von Berg (1380-1408), Neustadt a.d.A. 2005, S. 208, ISBN 3-87707-639-4

- ↑ J. v. Lülsdorf: Zur Entwicklung der Landeshoheit in den einzelnen Teilen des Herzogtums Berg, Zeitschrift des Berg.Geschichts-Vereins, Bd. 70, Wuppertal 1949, S. 253-318

- ↑ N. J. Breidenbach: Das Gericht in Wermelskirchen, Hückeswagen und Remscheid von 1639 bis 1812, Texte und Berichte aus den Gerichtsprotokollen und Amtsakten von Bornefeld-Hückeswagen, Wermelskirchen 2005, Verlag Gisela Breidenbach, ISBN 3-980-2801-5-2

Angermund | Beyenburg | Blankenberg | Bornefeld | Elberfeld | Herrschaft Broich | Herrschaft Hardenberg | Hückeswagen | Kaiserswerth | Löwenburg | Lülsdorf | Mettmann | Miselohe | Monheim | Porz | Solingen | Steinbach | Windeck

Wikimedia Foundation.