- Lysergsäure

-

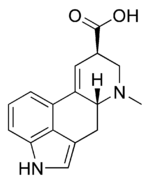

Strukturformel

Allgemeines Name Lysergsäure Andere Namen - D-(+)-6-Methyl-9,10-didehydro-ergolin- 8-carbonsäure

- (5R,8R)-6-Methyl-9,10-didehydro-ergolin- 8-carbonsäure

Summenformel C16H16N2O2 CAS-Nummer 82-58-6 Kurzbeschreibung blättchenförmige Kristalle[1]

Eigenschaften Molare Masse 268,31 g·mol–1 Aggregatzustand fest

Schmelzpunkt pKs-Wert 3,3 [3]

Löslichkeit Sicherheitshinweise EU-Gefahrstoffkennzeichnung [4] keine Einstufung verfügbar R- und S-Sätze R: siehe oben S: siehe oben Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. Die Lysergsäure ist eine tetracyclische β-Aminosäure. Die D-(+)-Lysergsäure ist die Vorstufe für eine Vielzahl von Ergolin-Alkaloiden, die von dem Mutterkornpilz Claviceps purpurea, weiteren Schlauchpilzen und wenigen höheren Pflanzen aus der Gruppe der Windengewächse (Convolvulaceae) produziert werden.[1] Der Name leitet sich ab von Ergot, dem französischen Wort für ‚Mutterkorn‘ und lysis (griechisch für ‚Auflösung‘).

Der erste korrekte Strukturvorschlag stammt von W. A. Jacobs[5] und wurde durch Synthese von Dehydrolysergsäure von A. Stoll, A. Hofmann und F. Troxler bestätigt.[6][7]. Das Molekül besitzt zwei Stereozentren. Es gibt vier Stereoisomere (D-Lysergsäure, L-Lysergsäure, D-iso-Lysergsäure und L-iso-Lysergsäure). Die relative Konfiguration der beiden Stereozentren wurde 1954 von Stoll et al. abgeleitet[8], die absolute Konfiguration 1959 durch Leermann und Fabbri mittels ORD-Messungen bestimmt.[9] Die Totalsynthese racemischer Lysergsäure gelang 1956 Woodward et al.[10]

Die Biosynthese der Lysergsäure geht – wie bei allen Mutterkornalkaloiden – vom Tryptophan aus.[1]

Vorkommen

Mutterkorn (Claviceps purpurea), Trichterwinden (Ipomoea violacea) und Ololiuqui (Rivea corymbosa) (Produzent sind Endophyten).

Verwendung

Lysergsäure und ihre Amide haben eine erhebliche therapeutische Breite. Lysergsäure in ihrer Grundform wurde in der frühen Neuzeit erstmalig zum Auslösen von Geburtswehen eingesetzt.

Bekannter ist sie jedoch als Basis des Halluzinogens Lysergsäurediethylamid (LSD).

Einzelnachweise

- ↑ a b c d e f Thieme Chemistry (Hrsg.): Eintrag zu Ergot-Alkaloide im Römpp Online. Version 3.14. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 2011, abgerufen am 9. November 2011.

- ↑ The Merck Index. An Encyclopaedia of Chemicals, Drugs and Biologicals. 14. Auflage, 2006, S. 977, ISBN 978-0-911910-00-1.

- ↑ pKa Data Compiled by R. Williams.

- ↑ In Bezug auf ihre Gefährlichkeit wurde die Substanz von der EU noch nicht eingestuft, eine verlässliche und zitierfähige Quelle hierzu wurde noch nicht gefunden.

- ↑ Craig, L.C.; Shedlovsky, T.; Gould, R.G.; Jacobs, W.A.: J. Biol. Chem., Vol. 125, p. 289 (1938)

- ↑ Stoll, A.; Hofmann A.; Troxler F.:Helv. Cim. Acta, Vol. 32, p. 506 (1949)

- ↑ M. Volkan Kisakürek, Edgar Heilbronner: Highlights of chemistry. Wiley-VCH-Verlag, Weinheim 1994, S. 164. Artikel

- ↑ Stoll, A.; Petrzilka, T.; Rutschmann, L.; Hofmann, A.; Günthard, H.H.:Helv. Cim. Acta, Vol. 37, p. 2039 (1954)

- ↑ Leermann, H.G.; Fabbri, S.:Helv. Cim. Acta, Vol. 42, p. 2696 (1954)

- ↑ Kornfeld, E.C.; Fornefeld, E.J; Kline, G.B.; Mann, M.J; Morrison, D.E.; Jones, R.G.; Woodward, R.B.:J. Am. Chem. Soc., Vol. 78, p. 3087 (1956)

Kategorien:- Mutterkornalkaloid

- Aminosäure

- Indol

- Cyclohexen

- Tetrahydropyridin

Wikimedia Foundation.