- Arktische Eiskappe

-

Die Arktische Eiskappe ist die von Treibeis umränderte Packeiszone des Arktischen Ozeans (Nordpolarmeer).

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung und Eisdicke

Die zentralen, am nördlichsten gelegenen Regionen des Nordpolarmeeres (Eismeer) weisen einen ganzjährigen Eispanzer auf. Dieser ist nicht ortsfest, sondern einer stetigen Drift unterworfen, die u. a. durch verschiedene Meeresströmungen verursacht wird. Die peripheren, weiter südlich gelegenen Bereiche des Eismeers sind von Packeis bedeckt, dessen Ausdehnung jahreszeitlich ab- und zunimmt. In südlicheren Breiten schließt sich eine ebenfalls saisonal veränderliche Treibeiszone an.

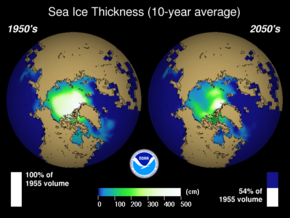

Die Dicke der Eisschicht ist jahreszeitlich unterschiedlich und reicht von zwei Meter in den Randgebieten bis zu vier Meter am Nordpol – im Durchschnitt beträgt sie etwa 3 m. An Stellen, wo das Packeis gegen Küsten driftet, können sich auch Eisdecken von bis zu acht Meter Stärke bilden.

Die feste Packeiszone ist umschiffbar und reichte 2006 bis an die Nordküste Grönlands. Sie erstreckt sich über die Ellesmere-Insel, Axel-Heiberg-Insel und Banksinsel bis an die Nordküste von Alaska und an die Wrangel-Insel. Außerhalb der Packeiszone liegen die arktischen Inseln Island, Franz-Josef-Land, Nowaja Semlja, Sewernaja Semlja, Neusibirische Inseln, Victoria-Insel, Devon-Insel und die Baffin-Insel, die saisonal ebenfalls vereist oder von Treibeis umgeben sind.

Erforschung

Erst die Polarforschung des 20. Jahrhunderts brachte den endgültigen Beweis, dass der Arktische Ozean – entgegen vielen anderen Annahmen in früheren Zeiten – rund um den Nordpol vollständig vereist war und dort die Arktische Eiskappe bildete. Die erste Unterquerung der arktischen Eiskappe fand 1958 durch die USS Nautilus statt. 1987 gelang es dem sowjetischen Eisbrecher Sibir als erstem Schiff, durch die arktische Eisdecke bis zum Nordpol vorzustoßen.

Veränderungen durch Klimawandel

In den vergangenen Jahren haben Forscher teilweise eine deutliche Veränderung der Größe der Arktischen Eiskappe sowie auch ein punktuelles Auftauen in den Sommermonaten beobachten können. Diese sehr ungewöhnliche Veränderung, die im Jahrhundertsommer 2003 besonders stark war, wird als eine Folge der globalen Erwärmung in der Arktis angesehen.

Satellitenmessungen ergaben 2008, dass das arktische Meereseis massiv an Dicke verloren hat. Hatten Modelle zuvor noch nahegelegt, das Eis schmelze bis etwa 2080, so könnte bereits 2030–2040 das arktische Meereseis verschwunden sein.[1] Das Abschmelzen des nordpolaren Meereises bewirkt nicht direkt ein Ansteigen des Meeresspiegels. Da Eis auf dem Meerwasser schwimmt, verdrängt es durch eine Wassermenge derselben Masse, so dass das Schmelzen lediglich ein Verschwinden des Eises an sich zur Folge hat. Durch den Wegfall der reflektierenden Eisflächen kann jedoch das Wasser des arktischen Ozeans ein erheblichen Mehr an Wärmeenergie aufnehmen, was wiederum eine erhöhte Verdunstung und Zuwachs an Feuchtigkeit in der Atmosphäre zur Folge hat. Es ist davon auszugehen, dass ein Teil dieser Feuchtigkeit in der globalen Luftzirkulation auf der deutlich kälteren antarktischen Polkappe niederschlagen wird, die dadurch an Mächtigkeit gewinnt. Somit könnte die reale Erwärmung der Erde paradoxerweise ein Absinken des Meeresspiegels bewirken.

Ein anderer, allerdings heftig umstrittener Nebeneffekt der Erwärmung des arktischen Ozeans ist der Einfluss auf die durch Temperaturdifferenzen erzeugten Meeresströme im Atlantik (Erlahmung oder Versiegung des Labrador- und Golfstromes), was zu unübersehbaren klimatischen Änderungen in Europa führen würde.

Siehe auch

- Polare Eiskappen

- Eiskappe

- Eisschild

- Meereis

- Polarklima

- Theorie vom eisfreien Nordpolarmeer

- Folgen der globalen Erwärmung in der Arktis

- Arktis

Einzelnachweise

Weblinks

- Arctic change: ice – sea ice (Englisch)

- Cryosphere Today Mit Satellitenbildern und Trends (Englisch)

Wikimedia Foundation.