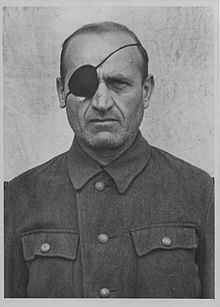

- Otto Förschner

-

Otto Förschner (* 4. November 1902 in Dürrenzimmern; † 28. Mai 1946 in Landsberg am Lech) war deutscher SS-Sturmbannführer und Lagerkommandant des KZ Dora-Mittelbau.

Inhaltsverzeichnis

Leben

Otto Förschner verbrachte seine ersten Lebensjahre auf dem elterlichen Bauernhof in Bayern. Er verpflichtete sich 1922 für zwölf Jahre bei der Reichswehr und trat im März 1934, nach der Beendigung seines Militärdienstes als SS-Mitglied der SS-Verfügungstruppe bei. Von Anfang April 1934 bis Anfang Dezember 1936 besuchte Förschner die SS-Führerschule in Tölz und war danach hauptamtlich als SS-Führer tätig.[1] Ende der 1930er Jahre wurde Förschner auch Mitglied der NSDAP.[2] Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges kam Förscher, seit 1931 verheiratet und Vater zweier Kinder, als Angehöriger der Waffen-SS mit der 5. SS-Panzer-Division „Wiking“ ab Anfang 1941 zum Fronteinsatz.[3]

Nach einer Kriegsverletzung wurde Förschner im Frühjahr 1942 als Führer des SS-Sturmbanns in das KZ Buchenwald versetzt.[4] Ab September 1943 fungierte er als Kommandoführer im Buchenwalder Außenlager Dora und ab Anfang Oktober 1943 zusätzlich als Geschäftsführer und Betriebsführer der Mittelwerk GmbH, einer Tarnfirma für die V-Waffen-Produktion. Seinen Posten als Betriebsführer des Mittelwerks musste Förschner aufgeben nachdem Georg Rickhey im April 1944 Generaldirektor der Mittelwerk GmbH wurde. Nach der Umstrukturierung der Mittelwerke beinhalteten seine Aufgaben als Lager- und Geschäftsführer auch die Überwachung der Sicherheits-, Arbeits- und Geheimhaltungsmaßnahmen und zudem die Verhinderung von Sabotageakten ("Abwehrbeauftragter"). Sein zeitweiliger Adjutant war Heinz Detmers.[5] Ab Oktober 1944 wurde Förschner zum Lagerkommandanten des nun eigenständigen KZ Mittelbau und blieb dies bis Ende Januar 1945. Sein Nachfolger auf diesem Posten wurde ab Anfang Februar 1945 Richard Baer.[4]

Förschner setzte als Lagerkommandant von Dora-Mittelbau von Anfang an auf eine Kooperation mit roten Funktionshäftlingen. Diese erhielten einflussreiche Posten in der Häftlingsverwaltung, damit Förschner deren Sachkompetenz für den Ablauf eines gut funktionierenden Lagerbetriebes nutzen konnte. Insbesondere einer der Protagonisten des Lagerwiderstandes, der Funktionshäftling Albert Kuntz, konnte Förschners Vertrauen gewinnen und so auf die Vergabe von Funktionsposten Einfluss nehmen. Im Herbst 1944 flogen mehrere Widerstandszirkel nach Ermittlungen durch die Gestapo auf, wodurch auch Förschner Schwierigkeiten bekam. Zudem zahlte er eine durch Rickhey 1944 veranlasste einmalige Gratifikation in Höhe von 10.000 RM nicht an die Mittelwerke GmbH zurück. Diese Einmalzahlung hatte er nicht der SS-Verwaltung gemeldet, die aber dennoch Kenntnis davon erhielt und eine Rückzahlung verlangte. Ob diese Dotationsaffäre oder der aufgedeckte Lagerwiderstand seine Ablösung als Lagerkommandant bedingten ist nicht gesichert.[6]

Ab dem 1. Februar 1945 wurde Förschner als Lagerführer zu den Kauferinger Nebenlagern des KZ Dachau versetzt und war dort für die Arbeitskommandos und die Durchführung der Häftlingsevakuierung Ende April 1945 zuständig.[4] Noch Ende April 1945 wurde Förschner durch Angehörige der US-Armee festgenommen.[1]

Am 15. November 1945 wurde Förschner im Dachau-Hauptprozess, der im Rahmen der Dachauer Prozesse stattfand, aufgrund der Anklage von Kriegsverbrechen vor ein US-amerikanisches Militärgericht gestellt. Förschner wurde am 13. Dezember 1945 mit fünfunddreißig weiteren Mitangeklagten durch das US-amerikanische Militärgericht zum Tod durch den Strang verurteilt. Beim Urteil wurden als individuelle Exzesstaten bei Förschner die Misshandlung von Häftlingen, die Leitung von Strafvollstreckungen sowie das Totschlagen eines Häftlings mit einem Eisenrohr berücksichtigt.[7] Das Urteil wurde am 28. Mai 1946 im Kriegsverbrechergefängnis Landsberg vollstreckt.[4]

Literatur

- Tom Segev: Die Soldaten des Bösen. Zur Geschichte der KZ-Kommandanten. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1995, ISBN 3-499-18826-0.

- Ernst Klee: Das Personenlexikon zum Dritten Reich: Wer war was vor und nach 1945. Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-596-16048-0.

- Case No. 000-50-2 (US vs. Martin Gottfried Weiss et al) Tried 13 Dec. 45 in eng. Sprache (pdf-datei)

- Holger Lessing: Der erste Dachauer Prozess (1945/46). Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1993, ISBN 3-7890-2933-5.

- Jens-Christian Wagner: Produktion des Todes: Das KZ Mittelbau-Dora, Wallstein Verlag, Göttingen 2001, ISBN 3-89244-439-0.

- Jens-Christian Wagner (Hg.): Konzentrationslager Mittelbau-Dora 1943-1945 Begleitband zur ständigen Ausstellung in der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora. Wallstein, Göttingen 2007, ISBN 978-3-8353-0118-4.

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ a b Jens-Christian Wagner (Hg.): Konzentrationslager Mittelbau-Dora 1943-1945, Göttingen, 2007., S. 100f.

- ↑ Jens-Christian Wagner: Produktion des Todes: Das KZ Mittelbau-Dora, Göttingen 2001, S.301

- ↑ Tom Segev: Die Soldaten des Bösen. Zur Geschichte der KZ-Kommandanten, Reinbek bei Hamburg 1995, S.89

Jens-Christian Wagner: Produktion des Todes: Das KZ Mittelbau-Dora, Göttingen 2001, S.301 - ↑ a b c d Ernst Klee: Das Personenlexikon zum Dritten Reich: Wer war was vor und nach 1945. Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 2005, S. 158

- ↑ Jens-Christian Wagner: Produktion des Todes: Das KZ Mittelbau-Dora, Göttingen 2001, S.301ff.

- ↑ Jens-Christian Wagner: Produktion des Todes: Das KZ Mittelbau-Dora, Göttingen 2001, S.304ff.

- ↑ Holger Lessing: Der erste Dachauer Prozess (1945/46)., Baden-Baden 1993, S.319

Wikimedia Foundation.