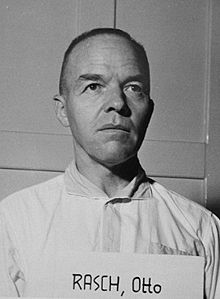

- Otto Rasch

-

Emil Otto Rasch (* 7. Dezember 1891 in Friedrichsruh; † 1. November 1948 in Nürnberg) war ein deutscher Kriegsverbrecher. Als SS-Brigadeführer und Befehlshaber der Einsatzgruppe C war er verantwortlich für das Massaker von Babi Jar.

Inhaltsverzeichnis

Leben

Studium

Rasch studierte Rechtswissenschaften, Politische Ökonomie und Philosophie an verschiedenen Universitäten. Er promovierte in Rechtswissenschaften und Politischer Ökonomie. Seinen ersten Doktortitel erhielt er in Marburg 1912 für die Arbeit „Dialektgeographie des Kreises Eschwege“.

Für eine Arbeit unter dem Titel „Wohnungsmarkt und Wohnungspolitik in England in der Kriegs -und Nachkriegszeit“ bekam er 1922 an der Universität Leipzig seinen zweiten Doktortitel.

Karriere

Während des Ersten Weltkrieges war er bei der kaiserlichen Marine, die er als Leutnant verließ. Als Rechtsanwalt praktizierte er zehn Jahre in Leipzig. In dieser Zeit war er als Justitiar für mehrere Unternehmen tätig.

Im September 1931 wurde er Mitglied der NSDAP. 1933 trat er in die SS ein.

Nach der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten wurde Rasch nacheinander als Bürgermeister in Radeberg und Oberbürgermeister in Wittenberg (1934–1936) eingesetzt.

Seine Zeit als Oberbürgermeister in Wittenberg wurde nicht verlängert, weil fragwürdige Kosten beim Bau seiner Dienstvilla auftauchten. Darin wird vermutlich die Ursache zu sehen sein, dass Rasch seine kommunalpolitische Karriere nicht weiter fortsetzte und eine Dienstkarriere in den Reihen des SS-Sicherheitsdienstes aufnahm.

1938 wurde er Leiter der Gestapo in Frankfurt am Main, anschließend hatte er eine ähnliche Funktion in Oberösterreich inne.

Anfang 1939 wurde er SD-Chef in Prag, anschließend Chef des SD und der Sicherheitspolizei (Sipo) in Königsberg.

Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg

Rasch war am 31. August 1939 maßgeblich an dem fingierten Überfall auf den Sender Gleiwitz beteiligt. Er leitete den Überfall auf das Forsthaus Pietschen.

Im Januar/Februar 1940 wurde von Rasch, im Einvernehmen mit Heydrich, das „Durchgangslager“ Soldau geschaffen. Nach einer späteren Aussage Raschs „eigens zu dem Zweck, die notwendig werdenden Liquidationen unauffällig zu bewirken“. Rund 600 polnische und sowjetische Kriegsgefangene wurden dort ermordet.

Von Juni bis Oktober 1941 war er Chef der Einsatzgruppe C, die der Heeresgruppe Süd folgte. Seine Einsatzgruppe meldete bis zum 20. Oktober 1941 rund 80.000 „Sonderbehandelte“, womit Ermordete gemeint waren.

In seinen Verantwortungsbereich fällt das Massaker von Babyn Jar, wo Teile seiner Einsatzgruppe am 29. und 30. September 1941 33.771 Kiewer Juden ermordeten.

Nach seiner „Bewährung“ beim Massenmord kehrte Rasch zurück an den Schreibtisch und wurde in der Zeit von 1942 bis 1945 Direktor der Kontinentale Öl.

Nach 1945

Nach Kriegsende wurde Rasch verhaftet. Während des Einsatzgruppen-Prozesses erkrankte er an der Parkinsonschen Krankheit und schied am 5. Februar 1948 wegen Krankheit aus dem Verfahren aus. Rasch starb am 1. November 1948.

Literatur

- Höhne, Heinz: Der Orden unter dem Totenkopf Goldmann, München 1967 ISBN 3572013429

- Krausnick, Helmut & Wilhelm, Hans-Heinrich: Die Truppe des Weltanschauungskrieges DVA, Stuttgart 1981 ISBN 3421019878

- Ronny Kabus: Juden der Lutherstadt Wittenberg im III. Reich Drei Kastanien, 2003 ISBN 3933028752

- Alfred Spieß & Heiner Lichtenstein: Das Unternehmen Tannenberg Limes, München 1979 u. ö., ISBN 3809021571

- „Die Grenzzwischenfälle am Abend vor dem Angriff auf Polen“ von Jürgen Runzheimer

Weblinks

Friedrich Schirmer | Fritz Thelemann | Friedrich Arnold Wurm | Werner Faber | Otto Emil Rasch | Otto Holtz | Theodor Habicht | Fritz Hofmeister | Oskar Gehrischer | Friedrich von Basse | Eckhard Naumann

Wikimedia Foundation.