- Schlebuscher Erbstollen

-

Schlebuscher Erbstollen

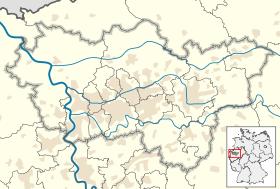

Verlauf des 'Schlebuscher ErbstollensAndere Namen Trapper Erbstollen Abbau von Steinkohle Betriebsbeginn 1804 Geografische Lage Koordinaten 51° 23′ 19″ N, 7° 22′ 3″ O51.3886111111117.3675Koordinaten: 51° 23′ 19″ N, 7° 22′ 3″ O Lage Schlebuscher ErbstollenStandort Wetter-Wengern Gemeinde Wetter (Ruhr) Bundesland Nordrhein-Westfalen Staat Deutschland Revier Ruhrrevier Der Schlebuscher Erbstollen (ursprünglich Trapper Erbstollen genannt) ist mit seiner Verlängerung, dem Dreckbänker Erbstollen, der längste Erbstollen im Steinkohlen-Bergbau des Ruhrgebiets. Sein Eingang befindet sich zwischen Oberwengern und Wengern - zwei Stadtteilen von Wetter - am Südufer der Ruhr. Der untere Teil des Stollen wurde bereits 1765 begonnen.

Benannt ist der „Schlebuscher Erbstollen“ nach der Schlebuscher Gewerkschaft, die den Erbstollen erbaut hat. Der Name „Dreckbänker Erbstollen“ weist dagegen auf die Gewerkschaft Dreckbank hin.

Erbaut wurde der Stollen von den 1780er Jahren bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Er diente einzig dem Zweck, die an ihn angeschlossenen Zechen wasserfrei zu halten, ohne dass das Wasser abgepumpt werden musste. Im Jahr 1804 erreichte der Stollen die Zeche Trappe und damit auch die Kohlenfelder. In den nächsten Jahren wurde der Stollen durch die Berechtsame der Zeche Trappe weitergebaut und hinter Gevelsberg verstuft. Hier endet der Schlebuscher Erbstollen. Im Jahr 1841 setzte eine anderen Gewerkschaft den Stollen als Dreckbänker Erbstollen fort, um die Sprockhöveler Zechen zu entwässern.

Der Stollen erreichte eine Gesamtlänge von etwa 13 km und reichte bis zur heutigen Stadtgrenze bei Wuppertal in der Nähe von Sprockhövel-Herzkamp. Sein Mundloch liegt auf 92 Metern über NN, er entwässert 38 km² kohleführende Gesteinsschichten. Mit seiner Hilfe verschafften sich die Bergleute noch in 140 Metern Tiefe Zugang zur Steinkohle. Eine weitere Aufgabe des Stollens war die Heranführung frischer Luft (frische Wetter) zu den Arbeitsplätzen der Bergleute. Der „Schlebuscher Erbstollen“ ist seit nunmehr 250 Jahren in Betrieb, obwohl die angeschlossenen Bergwerke längst stillgelegt sind. Aus seinem Mundloch strömen große Mengen Wasser, die in etwa einem Kilometer Entfernung in die Ruhr münden. Nach starken Regenfällen wird seine Wasserführung so groß, dass die benachbarte Wiese komplett überschwemmt wird.

Quellen

- Joachim Huske: Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier. Daten und Fakten von den Anfängen bis 1997, Bochum 1998.

- Wilhelm Hermann, Gertrude Hermann: Die alten Zechen an der Ruhr, 6. Auflage, Königstein im Taunus, 2008, ISBN 978-3-7845-6994-9, S. 300.

- bergbau-wetter.de

Weblinks

- Beschreibung dieser Sehenswürdigkeit auf der Route der Industriekultur

- ruhrkohlenrevier.de

- Bergbau in Wetter: Befahrung Schlebuscher Erbstollen im Jahr 2002

- Bergbau in Wetter: Beginn der Sanierung im Jahr 2005

Besucherzentrum und Ankerpunkte (von West nach Ost): Museum der Deutschen Binnenschifffahrt | Innenhafen Duisburg | LVR-Industriemuseum Oberhausen | Landschaftspark Duisburg-Nord | Gasometer Oberhausen | Aquarius-Wassermuseum | Villa Hügel | Nordsternpark | Welterbe Zeche Zollverein und Kokerei Zollverein | Zeche Ewald | Chemiepark Marl | Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen | Henrichshütte | Jahrhunderthalle Bochum | Umspannwerk Recklinghausen | Deutsches Bergbau-Museum | Zeche Nachtigall | Schiffshebewerk Henrichenburg | DASA | Kokerei Hansa | Zeche Zollern II/IV | Hohenhof | Freilichtmuseum Hagen | Lindenbrauerei Unna | Maximilianpark Hamm

Themenrouten (aufsteigend nach Nummern): 1. Duisburg: Stadt und Hafen | 2. Industrielle Kulturlandschaft Zollverein | 3. Duisburg: Industriekultur am Rhein | 4. Oberhausen: Industrie macht Stadt | 5. Krupp und die Stadt Essen | 6. Dortmund: Dreiklang Kohle, Stahl und Bier | 7. Industriekultur an der Lippe | 8. Erzbahn-Emscherbruch | 9. Industriekultur an Volme und Ennepe | 10. Sole, Dampf und Kohle | 11. Frühe Industrialisierung | 12. Geschichte und Gegenwart der Ruhr | 13. Auf dem Weg zur blauen Emscher | 14. Kanäle und Schifffahrt | 15. Bahnen im Revier | 16. Westfälische Bergbauroute | 17. Rheinische Bergbauroute | 18. Chemie, Glas und Energie | 19. Arbeitersiedlungen | 20. Unternehmervillen | 21. Brot, Korn und Bier | 22. Mythos Ruhrgebiet | 23. Historische Parks und Gärten | 24. Industrienatur | 25. Panoramen und Landmarken | per Rad

Wikimedia Foundation.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

Erbstollen — Ein Stollen im sächsischen Raum (Erzgebirge) vor allem in Eigennamen auch Stolln geschrieben ist ein grundsätzlich waagerecht oder leicht ansteigend von der Tagesoberfläche aus in eine Berg oder Hügelflanke getriebener unterirdischer Gang. Im… … Deutsch Wikipedia

Dreckbänker Erbstollen — Verlauf des Schlebuscher Erbstollens (rot) Gezähekammer (links) und Fahrschacht des Schlebuscher Erbst … Deutsch Wikipedia

Reinhold Forster Erbstollen — Restauriertes Stollenportal Abbau von Spateisenstein G … Deutsch Wikipedia

Blumenthaler Erbstollen — Abbau von Steinkohle Abbautechnik Untertagebau Betriebsbeginn 1841 Betriebsende vermutlich nach 1964 Geografische Lage … Deutsch Wikipedia

Zeche Frosch — Die Straßenfront von Schacht I/II mit dem Malakowturm Die Zeche Alte Haase ist eine ehemalige Kohlezeche in Sprockhövel. Das Bergwerk baute vom Anfang des 17. Jahrhundert bis 1969 die im südlichen Ruhrgebiet ausstreichenden Kohleflöze der… … Deutsch Wikipedia

Zeche Johannessegen — Die Straßenfront von Schacht I/II mit dem Malakowturm Die Zeche Alte Haase ist eine ehemalige Kohlezeche in Sprockhövel. Das Bergwerk baute vom Anfang des 17. Jahrhundert bis 1969 die im südlichen Ruhrgebiet ausstreichenden Kohleflöze der… … Deutsch Wikipedia

Zeche Kleine Windmühle — Die Straßenfront von Schacht I/II mit dem Malakowturm Die Zeche Alte Haase ist eine ehemalige Kohlezeche in Sprockhövel. Das Bergwerk baute vom Anfang des 17. Jahrhundert bis 1969 die im südlichen Ruhrgebiet ausstreichenden Kohleflöze der… … Deutsch Wikipedia

Zeche Sprockhövel — Die Straßenfront von Schacht I/II mit dem Malakowturm Die Zeche Alte Haase ist eine ehemalige Kohlezeche in Sprockhövel. Das Bergwerk baute vom Anfang des 17. Jahrhundert bis 1969 die im südlichen Ruhrgebiet ausstreichenden Kohleflöze der… … Deutsch Wikipedia

Zeche Vereinigte Blankenburg — Die Straßenfront von Schacht I/II mit dem Malakowturm Die Zeche Alte Haase ist eine ehemalige Kohlezeche in Sprockhövel. Das Bergwerk baute vom Anfang des 17. Jahrhundert bis 1969 die im südlichen Ruhrgebiet ausstreichenden Kohleflöze der… … Deutsch Wikipedia

Deutschlandweg — Geburtshaus von Mathilde Franziska Anneke … Deutsch Wikipedia