- Soziale Software

-

Soziale Software (englisch Social Software) ist ein Modewort für Software, die der menschlichen Kommunikation und der Zusammenarbeit dient, z.B. im Zusammenhang mit Social Media. Das Schlagwort „Social Software“ ist um 2002 in Zusammenhang mit neuen Anwendungen wie Wikis und Blogs aufgekommen; kann aber auch ältere Dienste bezeichnen. Den Systemen ist gemein, dass sie dazu dienen, Gemeinschaften aufzubauen und zu pflegen, und zwar in aller Regel über das Internet; zudem entwickeln sie sich teilweise selbstorganisiert. Eine einheitliche Definition existiert nicht, je nach Auslegung wird die soziale Software enger oder breiter gefasst.

Inhaltsverzeichnis

Definition

Coates beschreibt Social Software als "Software that supports, extends, or derives added value from human social behaviour".[1]

Das breite Spektrum von Anwendungen Sozialer Software lässt sich auf verschiedene Weise strukturieren. Schmidt [2] (S. 5) führt zur Strukturierung beispielsweise drei Basis-Funktionen des Einsatzes von Social Software an:

- Informationsmanagement: Ermöglichung des Findens, Bewertens und Verwaltens von (online verfügbarer) Information.

- Identitätsmanagement: Ermöglichung der Darstellung von Aspekten seiner selbst im Internet.

- Beziehungsmanagement: Ermöglichung Kontakte abzubilden, zu pflegen und neu zu knüpfen.

Auf dieser Betrachtung der Einsatzbereiche baut er auch eine Definition für den Begriff Social Software auf: "Social Software sind solche internetbasierten Anwendungen, die Informations-, Identitäts- und Beziehungsmanagement in den (Teil-) Öffentlichkeiten hypertextueller und sozialer Netzwerke unterstützen." (Schmidt[2] S. 2).

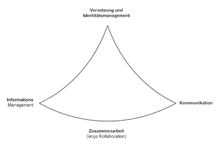

Ehms[3] unterscheidet vier übergeordnete Ausrichtungen zum Einsatz von Sozialer Software. Diese Ausrichtungen spiegeln sich in den technischen Funktionalitäten typischer Plattformen wider. Üblicherweise ergeben sich beim längeren Einsatz Mischformen der Hauptrichtungen:

- Informationsmanagement

- Kollaboration (verstanden als enge Zusammenarbeit)

- Kommunikation

- Vernetzung und Identitätsmanagement

Bei der Nutzung sozialer Software kam es wie bei anderen gemeinschaftlichen Kommunikationsformen zu Konventionen (z. B. sprachlichen Codes wie die Emoticons, formalen Empfehlungen und technischen Normen), zu Untergruppenbildung mit gruppeneigenen Normen (z. B. der Netiquette) und politischen bzw. gesetzlichen Kontroll- und Überwachungsversuchen.

Formen sozialer Software

Soziale Software lässt sich in folgende Anwendungsklassen gliedern:

- Gemeinschaftliches Indexieren (engl. social tagging)

- Instant Messaging

- Kollaboratives Schreiben

- Mashups

- Personensuchmaschine

- Social Commerce

- Soziale Netzwerke

- Virtuelle Welt (virtual worlds) und Massive Multiplayer Online Game (MMOG)

- Webforen

- Weblogs

- Wikis

Bedeutungen

Politik

Der Politik bietet Soziale Software Kommunikationswerkzeuge um mit den Bürgern in einen direkten Dialog zu treten, Kampagnen durchzuführenen und Wähler zu mobilisieren. Der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte sieht in den neuen Partizipationsmöglichkeiten eine große Chance, die politische Willensbildung in der Demokratie und die Legitimation von Parteien und Politikern grundlegend zu verändern.[4]

Sicherheit

Da Soziale Software nach Ansicht der Bundesregierung ideale Plattformen für die Kommunikation islamistischer und terroristischer Netzwerke bieten, wurde Anfang 2007 das Gemeinsame Informationszentrum (vormals „Internet Monitoring und Analysestelle“) der Sicherheitsbehörden gegründet, um den Gefahren für die Öffentliche Sicherheit zu begegnen. Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), des Bundeskriminalamtes (BKA), des Bundesnachrichtendienstes (BND), des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) und der Generalbundesanwaltschaft (GBA) tragen Indizien, die für eine Vorbereitung von Anschlägen sprechen, gezielt zusammen und werten diese unter Hinzuziehung weiterer Daten aus.[5]

Auf dem Ministertreffen der G8 Innen- und Justizminister Ende Mai 2009 wurde angeregt, die Zusammenarbeit der Länder mit der Vereinten Nationen und Interpol zur Kontrolle Sozialer Netzwerke zu verstärken.[6]

Siehe auch

- Online-Community

- Computervermittelte Kommunikation

- Rechnergestützte Gruppenarbeit (CSCW)

- Cybergesellschaft

- Web 2.0

- Enterprise 2.0

Literatur

- Anja Ebersbach, Markus Glaser, Richard Heigl: Social Web. UTB/UVK, Konstanz 2008.

- Manfred Leisenberg: Web 2.0: Soziale Prozesse bringen Geld - Effektiver Einsatz Sozialer Software. In: Computerwoche. Bd. 34, Nr. 11, 2007

- F. G. Pferdt: Wird Lernen sozial oder wird sozial gelernt? Lernprozesse mit Social Software gestalten. In: H.-H. Kremer (Hrsg.): Lernen in medienbasierten kooperativen Lernumgebungen - Modellversuch KooL. Eusl., Paderborn 2007, S. 140-168.

- Michael Bächle: Social Software. In: Informatik Spektrum. Bd. 29, Nr. 2, 2006, S. 121-124.

- Willms Buhse, Sören Stamer (Hrsg.): Enterprise 2.0: Die Kunst, loszulassen. Rhombos-Verlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-938807-68-2.

- Jochen Dudeck, Jakob Voß: Kooperation als wichtigster Bestandteil des Konzepts / Weblogs, Wikis & Co.: Social Software in Bibliotheken. In: Buch und Bibliothek. Nr. 3, 2005, S. 221-225.

- Sascha Häusler: Soziale Netzwerke im Internet. Entwicklung, Formen und Potenziale zu kommerzieller Nutzung. VDM Verlag Dr. Müller, München 2007, ISBN 978-3-8364-5264-9.

- Knut Hildebrand, Josephine Hofmann: Social Software: Weblogs, Wikis & Co. Dpunkt Verlag, Heidelberg 2006, ISBN 3-89864-384-0.

- Hajo Hippner, Thomas Wilde: Social Software. In: Wirtschaftsinformatik. 47, Nr. 6, 2005, ISBN 3-8364-1243-8, S. 441-444.

- Michael Koch, Alexander Richter: Enterprise 2.0 - Planung, Einführung und erfolgreicher Einsatz von Social Software in Unternehmen. Oldenbourg Verlag, München 2007, ISBN 978-3-486-58578-0.

- Ayelt Komus, Franziska Wauch: Wikimanagement - Was Unternehmen von Social Software und Web 2.0 lernen können. Oldenbourg Verlag, München 2008, ISBN 978-3-486-58324-3.

- Alexander Raabe: Social Software im Unternehmen. Wikis und Weblogs für Wissensmanagement und Kommunikation. VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2007, ISBN 978-3-8364-1243-8.

- Martin Szugat, Jan Gewehr, Cordula Lochmann: Social Software. Entwickler.Press, Frankfurt am Main 2006, ISBN 3-939084-09-3.

- Essay von Vannevar Bush: As We May Think (dt.: Wie wir denken werden) veröffentlicht 1945 in der Zeitschrift Atlantic Monthly.

- Jan-Felix Schrape: Neue Demokratie im Netz? Eine Kritik an den Visionen der Informationsgesellschaft. transcript, Bielefeld 2010, ISBN 978-3-8376-1533-3.

Weblinks

- Competence Network Social Software: Ein Zusammenschluss von Münchner Forschungsgruppen rund um Social Software (aus Informatik- und Wirtschaftsinformatik-Sicht)

- Gut vernetzt ist halb geschafft: Handelsblatt-Artikel über die ökonomischen Wirkungen sozialer Software und "digitaler Cliquenfabriken"

- Soziale Software schreiben: TELEPOLIS-Artikel; eine frühe Begriffsbestimmung (2001)

- Chaosradio Folge 89: Chaosradio Sendung zu Social Software

- Christopher Allen: Tracing the Evolution of Social Software. (Über Vorläufer und Entwicklung sozialer Software)

- Harald Taglinger, Social Phishing: Die dunklen Möglichkeiten der Social Software – ein Szenario (Telepolis, 5. April 2006)

- Seminar zu Social Software am FB Design der FH Aachen

- Wikimanagement Wiki und Weblog zu Social Software und Management

- Web 2.0 – Social Software der neuen Generation (sciencegarden, Februar 2007)

- FAZIT-Forschungsband "Potenziale von Social Software"

- Alexander Richter, Michael Koch: Social Software – Status quo und Zukunft, Technischer Bericht Nr. 2007-01, Fakultät für Informatik, Universität der Bundeswehr München, 2007 (PDF)

- Publikation "a digital lifestyle. leben und arbeiten mit social software" von Klaus Haasis und Nadia Zaboura, 2008 (MFG Verlag: Stuttgart)

Einzelnachweise

- ↑ Tom Coates: An addendum to a definition of Social Software. Blog post, http://www.plasticbag.org/archives/2005/01/an_addendum_to_a_definition_of_social_software

- ↑ a b Jan Schmidt: Social Software: Onlinegestütztes Informations-, Identitäts- und Beziehungsmanagement. In: Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen. Nr 2/2006.

- ↑ Karsten Ehms: Persönliche Weblogs in Organisationen. Spielzeug oder Werkzeug für ein zeitgemäßes Wissensmanagement? Dissertation. Universität Augsburg, Institut für Medien und Bildungstechnologie (imb). April 2010 (online).

- ↑ Panel über das Thema Politik 2.0 auf der CeBit 2009. Webcast, abgerufen am 9. März 2009.

- ↑ heise online: Bundesregierung: Web 2.0 hat hohe Bedeutung für islamistische Propaganda. 3. März 2009.

- ↑ futurezone.at: G-8 für mehr Kontrolle Sozialer Netzwerke. 29. Mai 2009.

Wikimedia Foundation.