- Straßenbahn Amsterdam

-

Die Straßenbahn Amsterdam ist ein wichtiger Teil des Nahverkehrs der niederländischen Hauptstadt Amsterdam. Das Netz wird betrieben von der Gemeentevervoerbedrijf (kurz GVB, deutsch: „Städtische Verkehrsbetriebe“), die außerdem ein großes Stadtbusnetz betreibt.

Die Spurweite der Straßenbahn beträgt 1435 Millimeter (Normalspur) und die Oberleitungsspannung 600 Volt. An fast allen Endstationen befinden sich geeignete Wendestellen, sodass mit Einrichtungsfahrzeugen gefahren werden kann. Einzige Ausnahme ist Amstelveen Binnenhof, die Endstation der Linie 5, deswegen fahren hier Zweirichtungsfahrzeuge.

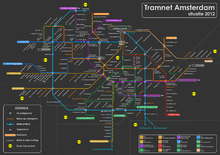

Mit 16 Linien wird ein Netz von insgesamt 213 Kilometern Gleis befahren, wobei einige Abschnitte nur für Betriebsfahrten benutzt werden. Hierauf werden 237 Fahrzeuge eingesetzt, wovon 24 für den Zweirichtungsbetrieb auf der Linie 5 geeignet sind.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Im Amsterdamer Stadtgebiet verkehrte am 3. Juni 1875 erstmals ein Straßenbahnfahrzeug. Die von der Amsterdamsche Omnibus Maatschappij (kurz AOM, „Amsterdamer Omnibus-Betriebe“) eröffnete Pferdebahn verband das Leidseplein mit dem Plantage-Viertel. In den 25 Jahren danach wurden noch 15 Linien eröffnet und so die ganze Innenstadt und die damals neuen Viertel außerhalb erschlossen. Eine Rarität war die von der AOM benutzte Spurweite von 1422 Millimetern.

Gemeentetram

Am 1. Januar 1900 wurde der Straßenbahnbetrieb von der Stadt übernommen. Der Name änderte sich in Gemeentetram Amsterdam (GTA, „Gemeindestraßenbahn Amsterdam“). Insgesamt wurden 242 Fahrzeuge, 758 Pferde und 15 Gebäude übernommen. Gleichzeitig wurde mit der Elektrifizierung des Netzes begonnen. Bis 1906 wurden alle Linien außer einer elektrifiziert und wurde die Spurweite auf 1435 Millimeter angepasst. 1906 fuhren zwölf elektrische Linien (1–11 und 13), wofür 229 neue Fahrzeuge beschafft worden waren; als Beiwagen benutzte man die alten Pferdebahnwagen. Die letzte Pferdebahn, die Linie 12, wurde 1916 elektrifiziert. 1921 erhielt Amsterdam wieder eine Pferdebahn durch die Eingemeindung von Sloten. Diese Linie wurde bis 1925 mit Pferdebahnwagen betrieben, die durch einen Omnibus gezogen wurden, danach folgte die Umstellung auf Busbetrieb.

Weiterentwicklung bis 1945

Zwischen 1910 und 1930 wuchs das Netz ebenso wie die Stadt. Zahlreiche neue Linien entstanden bis 1931, als das Netz mit 25 Linien am größten war. 1930 gab es 445 Triebwagen und 350 Beiwagen, sämtlich Zweiachser. Ab 1922 wurden alle Wagen der Linien, die am Hauptbahnhof vorbeifuhren, mit Briefkästen ausgestattet. Am Hauptbahnhof wurden die Briefe von einem Postbeamten zum Hauptpostamt mitgenommen.

Während der Wirtschaftskrise in den 1930er Jahren wurde das Netz eingeschränkt: 1932 verschwanden fünf Linien. Ab 1939 konnten neue Verbindungen in die östlichen Viertel geschaffen werden, nachdem die dortigen Eisenbahnstrecken auf Viadukte verlegt worden waren.

Während des Zweiten Weltkriegs wuchs die Zahl der Fahrgäste; gleichzeitig machte sich die mangelhafte Versorgung bemerkbar. 1943 fusionierte die Gemeentetram mit die Gemeenteveren („Gemeindefähren“) zum Gemeentevervoerbedrijf (GVB). Wegen Kohlenknappheit wurde 1944 der Straßenbahnbetrieb stillgelegt, manche Wagen wurden von den deutschen Besatzungstruppen nach Osten verschafft, um dort im Krieg beschädigte Wagen zu ersetzen.

Nachkriegszeit

Im Juni 1945 fuhren die ersten Straßenbahnwagen wieder durch Amsterdam. Als Ersatz für die ältesten Wagen – die Wagen des Baujahrs 1900 fuhren noch immer – wurden ab 1948 60 Triebwagen und 50 Beiwagen beschafft. Diese Dreiachser wurden von Werkspoor in Utrecht hergestellt. Nach dem Wiederaufbau setzte sich in den 1950er Jahren die Idee durch, dass Busse besser geeignet wären für den modernen Verkehr. Nur in der Leidsestraat und Utrechtsestraat wurden Straßenbahnen beibehalten, weil die beiden Straßen für Busse zu eng waren. Hierfür wurden 1955 neue Gelenktriebwagen beschafft. Die 1957 gelieferten Wagen waren ein großer Erfolg, damit war die Existenz der Amsterdamer Straßenbahn gesichert. Bis 1968 wurden noch 160 Gelenkwagen beschafft, ab 1959 waren es Doppelgelenkwagen. 1968 konnten die letzten Vorkriegszweiachser ausgemustert werden.

1971 endete der Postdienst.[1] 1972/1973 wurden die am Ende der 1950er Jahre beschafften einfachen Gelenktriebwagen mit einem Mittelteil zu Doppelgelenkwagen verlängert. Nach nur 35 Jahren – eine für die Amsterdamer Straßenbahn kurze Zeit – fuhren 1983 die letzten Dreiachser; beim Personal waren sie nie beliebt gewesen.

Ausbau

Nachdem die Straßenbahn wieder akzeptiert worden war, wurden neu entstandene Vororte im Westen Amsterdams an das Netz angeschlossen. So bekamen die entferntesten Teile Amsterdams eine schnelle Verbindung mit der Amsterdamer Innenstadt. Hierzu wurden in den 1970er Jahren bei Linke-Hoffmann-Busch in Salzgitter zwei Serien (55 und 37) Straßenbahnwagen in Auftrag gegeben. Um die ältesten Gelenkwagen zu ersetzen und für neue Linien wurden 1989 und 1990 bei BN in Brügge (Belgien) 45 Wagen beschafft, die erstmals einen Niederflurteil besaßen. 1990 wurden auch Verbindungen in die Nachbarstädte Amstelveen und Diemen in Betrieb genommen. Die Linie nach Amstelveen wird im Mischbetrieb als Sneltramlinie („Schnellstraßenbahn“) 51 betrieben.

Als letzter großer Ausbau gilt seit 2005 die völlig auf eigenem Bahnkörper gebaute Linie 26 nach IJburg. Zum Teil hierfür und als Ersatz für die Wagen aus den 1950er und 1960er Jahren wurden seit 2001 155 Combinos von Siemens in Betrieb genommen. Amsterdam hat damit anzahlmäßig die größte Serie an Combinos in der Welt.

Güterverkehr

Im Frühling 2007 fuhren probeweise zwei für den Güterverkehr umgebaute Straßenbahnwagen durch Amsterdam. Dem Unternehmen CityCargo und der Stadt Amsterdam zufolge war der Versuch erfolgreich; ein planmäßiger Betrieb kam jedoch nicht zustande.

De Red Crosser

Unter dem Namen De Red Crosser (etwa: „Der Rote Kreuzer“) betreibt das Niederländische Rote Kreuz (Nederlandse Rode Kruis) seit 2003 einen mit verschiedenen technischen Hilfen ausgestatteten Zug der Straßenbahn Amsterdam, mit dem behinderten und chronisch kranken Menschen sowie älteren, alleinstehenden oder anderweitig hilfebedürftigen Personen Stadtrundfahrten und der Besuch von Sehenswürdigkeiten ermöglicht werden. Der Zug der von der deutschen Firma Linke-Hofmann-Busch gelieferten Baureihe 8G ist unter anderem rollstuhlgerecht ausgestattet und weist einen Lift, eine Klimaanlage sowie eine behindertengerechte Toilette auf. Er bietet Platz für 20 bis 39 Personen und verkehrt nach vorheriger Buchung an sechs Tagen in der Woche.

Liniennetz 2010

Amsterdam ist die einzige Stadt in den Niederlanden, die noch Linienfarben als Linienbezeichnung benutzt.[2]

- 1

: Osdorp De Aker (Matterhorn) – Station Lelylaan – Surinameplein – Leidseplein – Centraal Station

: Osdorp De Aker (Matterhorn) – Station Lelylaan – Surinameplein – Leidseplein – Centraal Station - 2

: Nieuw Sloten (Oudenaardeplantsoen) – Slotervaart – Hoofddorpplein – Leidseplein – Centraal Station

: Nieuw Sloten (Oudenaardeplantsoen) – Slotervaart – Hoofddorpplein – Leidseplein – Centraal Station - 3

: Zoutkeetsgracht – Frederik Hendrikplantsoen – Museumplein – Sarphatipark – Muiderpoortstation

: Zoutkeetsgracht – Frederik Hendrikplantsoen – Museumplein – Sarphatipark – Muiderpoortstation - 4

: Station RAI – Victorieplein – Frederiksplein – Rembrandtplein – Centraal Station

: Station RAI – Victorieplein – Frederiksplein – Rembrandtplein – Centraal Station - 5

: Amstelveen Binnenhof – Station Zuid – Museumplein – Leidseplein – Centraal Station

: Amstelveen Binnenhof – Station Zuid – Museumplein – Leidseplein – Centraal Station - 7

: Slotermeer (Sloterparkbad) – Bos en Lommerplein – Leidseplein – Muiderpoortstation – Flevopark

: Slotermeer (Sloterparkbad) – Bos en Lommerplein – Leidseplein – Muiderpoortstation – Flevopark - 9

: Diemen Sniep – Watergraafsmeer – Plantage – Rembrandtplein – Centraal Station

: Diemen Sniep – Watergraafsmeer – Plantage – Rembrandtplein – Centraal Station - 10

: Van Hallstraat – Leidseplein – Weesperplein – Czaar Peterstraat – Azartplein

: Van Hallstraat – Leidseplein – Weesperplein – Czaar Peterstraat – Azartplein - 12

: Station Sloterdijk – Bilderdijkstraat – Museumplein – Churchill-laan – Amstelstation

: Station Sloterdijk – Bilderdijkstraat – Museumplein – Churchill-laan – Amstelstation - 13

: Geuzenveld (Lambertus Zijlplein) – Jan Tooropstraat – Mercatorplein – Westermarkt – Centraal Station

: Geuzenveld (Lambertus Zijlplein) – Jan Tooropstraat – Mercatorplein – Westermarkt – Centraal Station - 14

: Slotermeer (Sloterparkbad) – Bos en Lommerplein – Dam – Plantage – Flevopark

: Slotermeer (Sloterparkbad) – Bos en Lommerplein – Dam – Plantage – Flevopark - 16

: VU medisch centrum (Gustav Mahlerlaan) – Stadionplein – Museumplein – Vijzelstraat – Centraal Station

: VU medisch centrum (Gustav Mahlerlaan) – Stadionplein – Museumplein – Vijzelstraat – Centraal Station - 17

: Osdorp Dijkgraafplein – Station Lelylaan – Surinameplein – Westermarkt – Centraal Station

: Osdorp Dijkgraafplein – Station Lelylaan – Surinameplein – Westermarkt – Centraal Station - 24

: VU medisch centrum (Gustav Mahlerlaan) – Stadionplein – Roelof Hartplein – Vijzelstraat – Centraal Station

: VU medisch centrum (Gustav Mahlerlaan) – Stadionplein – Roelof Hartplein – Vijzelstraat – Centraal Station - 25

: President Kennedylaan – Churchill-laan – Frederiksplein – Centraal Station – Passengers Terminal Amsterdam

: President Kennedylaan – Churchill-laan – Frederiksplein – Centraal Station – Passengers Terminal Amsterdam - 26

: IJburg (Haveneiland) – Zeeburgereiland – Piet Heintunnel – Passengers Terminal – Centraal Station

: IJburg (Haveneiland) – Zeeburgereiland – Piet Heintunnel – Passengers Terminal – Centraal Station

Siehe auch

Literatur

- W. J. M. Leideritz: Van Paardentram naar Dubbelgelede. De Alk, Alkmaar 1979, ISBN 90-6013-904-6.

- Gerard Stoer: Spoor en tram materieel in Nederland. De Alk, Alkmaar 1982, ISBN 90-6013-916-X.

- Herman van ‘t Hoogerhuijs: Trammaterieel in Nederland en België. De Alk, Alkmaar 1996, ISBN 90-6013-948-8.

- H. J. A. Duparc: Lijnenloop Openbaar Vervoer Amsterdam 1839-1989. Gemeentevervoerbedrijf, Amsterdam 1989, ISBN 90-901395-7-5.

- H. J. A. Duparc: De Amsterdamse paardentrams. (Bücherreihe der Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen (NVBS), Nr. 29). Schuyt & Co, Haarlem 1997, ISBN 90-6097-455-7.

- B. Korthals Altes: Onze tram in Amsterdam. (Bücherreihe der Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen (NVBS), Nr. 33). Canaletto/Repro Holland, Alphen aan den Rijn 1999, ISBN 90-6469-744-2.

- H. J. A. Duparc: Een Eeuw Elektrische Exploitatie van de tram in Amsterdam. H. J. A. Duparc, Delft 2000, ISBN 90-901395-7-5.

Weblinks

- GVB Amsterdam

- Geheugen van de Amsterdamse Tram (niederländisch)

- De Amsterdamse Tram (niederländisch)

- Linienfarben (niederländisch und englisch)

- Liniennetz Amsterdam einst und jetzt (letztes Update ca. 1996) (niederländisch)

Einzelnachweise

- ↑ Website zur Geschichte der Amsterdamer Straßenbahn (niederländisch), abgerufen am 7. Dezember 2010

- ↑ Für detailliertere Beschreibungen siehe schomakers.net (niederländisch), abgerufen am 10. Oktober 2010

- 1

Wikimedia Foundation.