- Wehebachtalsperre

-

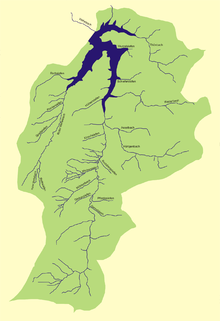

Wehebachtalsperre Luftaufnahme der Wehebachtalsperre Lage: Kreis Düren, Städteregion Aachen Zuflüsse: Thönbach, Weberbach, Roter Wehebach, Weißer Wehebach Abflüsse: Wehebach Größere Orte in der Nähe: Hürtgenwald, Stolberg Koordinaten 50° 45′ 20″ N, 6° 20′ 27″ O50.7555555555566.3408333333333Koordinaten: 50° 45′ 20″ N, 6° 20′ 27″ O Daten zum Bauwerk Bauzeit: 1977–1981 Höhe über Talsohle: 45 m Höhe über Gründungssohle: 49,5 m Höhe der Bauwerkskrone: 255,5 m Bauwerksvolumen: 750.000 m³ Kronenlänge: 435 m Kronenbreite: 9 m Basisbreite: 185 m Böschungsneigung luftseitig: 1:1,5 - 1:2,00 Böschungsneigung wasserseitig: 1:1,60 Daten zum Stausee Höhe des Stauziels: 251,8 m Wasseroberfläche bei Vollstau: 1,7 km² Speicherraum: 25,06 Mio. m³ Gesamtstauraum: 27,1 Mio. m³ Einzugsgebiet: 43,5 km² Bemessungshochwasser: 65 m³/s Die Wehebachtalsperre liegt zwischen Hürtgenwald im Kreis Düren und Stolberg (Rhld.) in der Städteregion Aachen in Nordrhein-Westfalen. Sie wurde 1983 zum Hochwasserschutz, zur Trinkwasserversorgung und zur Niedrigwasseraufhöhung in Betrieb genommen. Gestaut wird der Wehebach, dessen Wasser über die Inde in die Rur fließt. Die Talsperre gehört dem Wasserverband Eifel-Rur (WVER).

Inhaltsverzeichnis

Ausdehnung

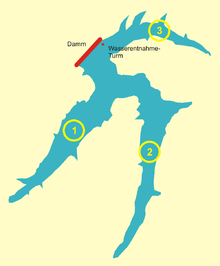

Die Wehebachtalsperre hat drei Arme: im Westen das Tal des roten Wehebachs, östlich davon das des Wehebachs (auch weiße Wehe genannt) und in westöstlicher Achse das Tal des Thönbachs.

Der Staudamm

Der Staudamm ist ein Steinschüttdamm aus Schiefer und Grauwacke mit einer bituminösen Außendichtung und einer zusätzlichen bituminösen Bremszone (Bitumensand) im Kern. Diese wurde zur Erdbebensicherheit eingebaut. Ein Entnahmeturm mit einem anschließenden Stollen dient der Trinkwasserentnahme. Die Hochwasserentlastung ist am rechten Hang. Sie hat einen fächerartigen, 24 Meter breiten Überlauf mit einer 6 Meter breiten Schussrinne, die über die Talflanke geht und im Tosbecken endet. Die Talsperre hat einen Kontrollgang in der wasserseitigen Herdmauer und an der Luftseite zwei Bermen.

Zuflüsse der Wehebachtalsperre

Neben den Hauptzuflüssen Roter Wehebach, Weißer Wehebach, Weberbach und Thönbach, wird die Wehebachtalsperre von einer Reihe weiterer Bäche gespeist. Die Grafik Arme der Wehebachtalserre zeigt eine Übersicht über den Stausee. Bezogen auf die Grafik, speist der Rote Wehebach den Arm "1", Weißer Wehebach und Weberbach den Arm "2" und Tönbach den Arm "3".

Definition Weißer Wehebach: Im volksmündlichen Sprachgebrauch und auf einigen Karten so dargestellt, wird der obere Gewässerabschnitt des Wehebachs, der Abschnitt von seiner Quelle bis hin zur Einmündung in die Wehebachtalsperre in Anlehnung zum Roten Wehebach als Weißer Wehebach bezeichnet. Der Wehebach hat eine Gesamtlänge von 25.696 Meter.[1]

Zufluss Alias Länge aufnehmendes Gewässer Talsperrenarm Roter Wehebach 6706 m Wehebach 1 Roter Wehebach (II) 658 m Rothsiefen 1 Rothsiefen 2613 m Roter Wehebach (*) 1 Rothsiefen (II) 1188 m Roter Wehebach 1 Spießsiefen 1898 m Roter Wehebach 1 Pioniersiefen 1149 m Roter Wehebach 1 Weißer Wehebach Wehebach 2 Hürtgenbach 4083 m Weißer Wehebach 2 Germetsbach 1341 m Weißer Wehebach 2 Mühlenbach 2383 m Weißer Wehebach 2 Kirschsiefen 851 m Weißer Wehebach 2 Schiefersiefen 1110 m Weißer Wehebach (*) 2 Pferdesiefen 981 m Weißer Wehebach 2 Stinkensiefen 730 m Weißer Wehebach 2 Mückensiefen 796 m Weißer Wehebach 2 Hülsensiefen 1523 m Weißer Wehebach (*) 2 Wurzelsiefen 635 m Weißer Wehebach (*) 2 Rodsbergsiefen 748 m Weißer Wehebach 2 Weberbach Frenkbach 3738 m Weißer Wehebach (*) 2 Asselbach 1365 m Hürtgenbach 2 Thönbach 4295 m Wehebach 3 (*) = Die Einmündung in das aufnehmende Gewässer befindet sich innerhalb des Sees.

Es existieren jeweils zwei Fließgewässer mit den Namen "Roter Wehebach" und "Rothsiefen".Touristisches

Einen Blick über das Absperrbauwerk und Teile des Sees bietet ein erhöhter Aussichtspunkt direkt am Damm. An Freizeitmöglichkeiten sind lediglich Wandern und Radfahren erlaubt, da der See wegen seines Charakters als Trinkwasserreservoir nicht für den Wassersport freigegeben ist. Aufgrund seiner Lage in einer waldreichen Gegend, bietet der Stausee die Gelegenheit zu vornehmlich ornithologischen Naturbeobachtungen.

Östlich der Staumauer befinden sich Reste des Ringwalls einer keltischen Fliehburg aus der Eisenzeit.

Kraftwerk

Seit Oktober 2011 wird zur energetischen Nutzung eine Durchströmturbine mit 0,053 MW Nennleistung betrieben. Sie steht im Auslaufbauwerk der Talsperre. Bei einem Durchfluss von 100 bis 200 Litern pro Sekunde kann der Jahresverbrauch von bis zu 100 Haushalten gedeckt werden. [2]

Einzelnachweise

- ↑ Informationsmaterial des Wasserverbandes Eifel-Rur

- ↑ http://www.az-web.de/lokales/dueren-detail-az/1833891/Wehebachtalsperre-liefert-jetzt-Naturstrom

Weblinks

- Stauanlagenverzeichnis NRW

- Stauanlagen in Nordrhein-Westfalen; Landesumweltamt NRW

- Technische Informationen des Betreibers

- Touristische Informationen von Eifel.de

- Talsperren der Eifel

Literatur

- Talsperren in der Bundesrepublik Deutschland, Peter Franke, Wolfgang Frey, DNK - DVWK 1987, ISBN 3-926520-00-0

Siehe auch:

Bilder

-

Wasserentnahmeturm der Wehebachtalsperre

Oleftalsperre | Obersee (Rur) | Rurtalsperre | Stauanlage Heimbach | Stausee Obermaubach | Urfttalsperre | Wehebachtalsperre

Wikimedia Foundation.