- Zeche Fürst Hardenberg

-

Zeche Fürst Hardenberg

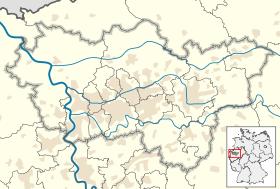

Schachtzeichen über Fürst HardenbergAbbau von Steinkohle Betriebsbeginn 1876 Betriebsende 1960 Nachfolgenutzung Industriedenkmal, Gewerbefläche Geografische Lage Koordinaten 51° 32′ 57″ N, 7° 26′ 32″ O51.5491666666677.4422222222222Koordinaten: 51° 32′ 57″ N, 7° 26′ 32″ O Lage Zeche Fürst HardenbergStandort Dortmund Bundesland Nordrhein-Westfalen Staat Deutschland Revier Ruhrrevier Die Zeche Fürst Hardenberg ist ein ehemaliges Steinkohlebergwerk in Dortmund.

Inhaltsverzeichnis

Bergwerksgeschichte

Zwischen 1855 und 1858 wurden dem Bergwerk nordwestlich der damaligen Stadt Dortmund Grubenfelder verliehen. Die Zeche erwarb Bergrechte in den heutigen Ortsteilen Deusen, Bodelschwingh, Nette und Lindenhorst. 1872 wurde ein erster Schacht geteuft. Über dem Schacht wurde ein bis heute erhaltener Malakow-Turm errichtet. 1875 wurde dann unter Führung des Industriellen Friedrich Grillo die Gewerkschaft des Steinkohlen- und Eisensteinbergwerks Fürst Hardenberg gegründet. 1876 begann die Förderung von Steinkohle und 1877 wurde das Bergwerk an die Dortmund-Gronau-Enscheder Eisenbahn angeschlossen. Schon 1880 förderten 383 Bergleute über 100.000 Tonnen Kohle.

1881 wurden die Grubenfelder der Zeche Fürst Hardenberg in Lindenhorst mit denen der benachbarten Zeche Minister Stein in Eving zu Vereinigte Stein & Hardenberg zusammengefasst. Ab 1885 bestand eine untertägige Verbindung zwischen beiden Bergwerken. Der Bau des Dortmund-Ems-Kanals eröffnete der direkt am Kanal liegenden Zeche neue Absatzmöglichkeiten. Das Bergwerk erhielt mit dem Hardenberghafen ein eigenes Hafenbecken.

1941 wurden auf dem Bergwerk Vereinigte Stein & Hardenberg rund 3,7 Millionen Tonnen Steinkohle gefördert. Damit war die Zeche nach Förderleistung das größte Steinkohlenbergwerk des Ruhrgebiets. Auf Fürst Hardenberg entfielen 1,5 Millionen Tonnen, die von 2.921 Mitarbeitern erwirtschaftet wurden. 1960 erfolgte die Einstellung der Kohlenförderung. Die Bergwerk wurde von der Zeche Minister Stein übernommen. Fürst Hardenberg war weiterhin Außenanlage und diente bis 1998 unter der Leitung der Ruhrkohle AG als Zentralwerkstatt .

Was geblieben ist

Heute stehen die verbliebenen Tagesanlagen unter Denkmalschutz und werden von der Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur betreut. Der erhaltene Malakow-Turm ist als Baudenkmal in die Denkmalliste der Stadt Dortmund eingetragen.[1] Auf dem Gelände des ehemaligen Bergwerks ist der Logistikpark Fürst Hardenberg entstanden.[2]

Siehe auch

Literatur

- Wilhelm Hermann, Gertrude Hermann: Die alten Zechen an der Ruhr. 4. Auflage, Verlag Karl Robert Langewiesche, Nachfolger Hans Köster KG, Königstein i. Taunus, 1994, ISBN 978-3-7845-6994-9

- Joachim Huske: Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier. 3. Auflage, Selbstverlag des Deutschen Bergbau-Museums, Bochum 2006, ISBN 3-937203-24-9

Einzelnachweise

- ↑ Nr. A 0006. Denkmalliste des Stadtbezirks Eving. In: dortmund.de – Das Dortmunder Stadtportal. Denkmalbehörde der Stadt Dortmund, 27. Oktober 2008, abgerufen am 12. März 2011 (PDF, Größe: 43,4 kB).

- ↑ Logistikpark Fürst Hardenberg, Dortmund auf rag-montan-immobilien.de

Kategorien:- Stillgelegtes Bergwerk (Dortmund)

- Kohlenzeche (Dortmund)

- Route der Industriekultur

- Baudenkmal in Dortmund

Wikimedia Foundation.