- Bergwerk Ost

-

Bergwerk Ost

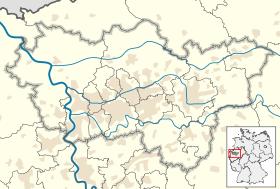

Hammerkopfturm der Zeche Heinrich-RobertAbbau von Steinkohle Betreibende Gesellschaft Deutsche Steinkohle AG Beschäftigte ca. 2000 Betriebsbeginn 1998 Betriebsende 2010 Geografische Lage Koordinaten 51° 39′ 6″ N, 7° 45′ 43″ O51.6516666666677.7619444444445Koordinaten: 51° 39′ 6″ N, 7° 45′ 43″ O Lage Bergwerk OstStandort Hamm Gemeinde Hamm Bundesland Nordrhein-Westfalen Staat Deutschland Revier Ruhrrevier Das Bergwerk Ost war ein Steinkohlen-Bergwerk der Deutschen Steinkohle AG in Hamm, am östlichen Rand des Ruhrgebiets.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Es entstand 1998 durch Zusammenlegung der vormals eigenständigen Bergwerke „Haus Aden“ in Oberaden , „Monopol“ in Bergkamen und Heinrich-Robert in Hamm. Auf dem Bergwerk waren zuletzt etwa 2.000 Mitarbeiter beschäftigt (Stand: Ende 2009). Die Jahresförderung betrug rund 1,5 Millionen Tonnen. Der Abbau der Steinkohle geschah bei einer Teufe von 1.200 (Bereich „Heinrich-Robert“) bis 1.500 Metern (Bereich „Monopol“). Die größte Tiefe des Bergwerks lag bei 1.470 Metern. Die Länge des Streckennetzes betrug 77 Kilometer und das Grubenfeld erstreckte sich über eine Fläche von 285 Quadratkilometern (Stand: 31. Dezember 2008).

Die Geschichte des Bergwerks geht bis in das Jahr 1873 zurück, als man mit dem Abteufen des Schachtes Grillo 1 des Bergwerks „Monopol“ in Kamen begann. Der Betrieb des Bergwerks „Heinrich-Robert“ begann mit den namensgebenden Schächten Heinrich und Robert im Jahr 1901.

Verschiedene Schachtanlagen (Heinrich-Robert, Lerche, Haus Aden/Monopol), Fördertürme und andere Gebäude des Verbund-Bergwerkes Ost gehören zur Route der Industriekultur.

Stilllegung

Am Montag, dem 9. Juni 2008, beschloss die Ruhrkohle Aktiengesellschaft, das Bergwerk Ost neun Monate später als geplant, am 30. September 2010, stillzulegen. Die kurzfristige Betriebsverlängerung sollte den Produktionsausfall des Bergwerks Saar auffangen, das nach dem Erdbeben im Februar 2008 zwei Jahre früher als geplant schließen soll und bereits teilweise stillgelegt wurde. Das Hammer Bergwerk war zuletzt das einzige in Deutschland, welches die hochpreisige Kokskohle förderte. Die Betriebseinstellung erfolgte aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, die Lagerstätten sind noch nicht erschöpft: Bis in 1500 Meter Tiefe lagert noch Kohle, die für weitere 25 Jahre Abbaubetrieb gereicht hätte. Betroffen von der Schließung sind 2.500 Kumpel, die (Stand 2008) auf dem Bergwerk beschäftigt waren. Von Ihnen werden nach Berechnungen des Betriebsrates 2.400 als Bergleute in die Anpassung und anschließend in Rente gehen können. Nur rund 100 jüngere Beschäftigte müssen sich Arbeitsplätze in anderen Branchen suchen. Am 30. September 2010 zählte das Werk noch 1622 Bergleute, davon arbeiten rund 600 in anderen Bergwerken des Ruhrgebiets weiter, ein Teil der Belegschaft verbleibt zunächst in Hamm, um bis September 2011 die Abbauarbeiten durchzuführen.

Am 30. September 2010 wurde die letzte Schicht gefahren und die Kohleförderung eingestellt. Nach dem Abbau der Untertageanlagen des Bergwerks werden die Schächte mit Beton verfüllt. Damit endet auch in Hamm die 109-jährige Geschichte des Kohlenbergbaus, die mit der Eröffnung der Schachtanlage De Wendel - später umbenannt in Zeche Heinrich-Robert und anschließend Bergwerk Ost - 1901 begonnen hatte.

-

Fördergerüst der Zeche Haus Aden, Bergkamen

-

Der verbliebene Förderturm der Zeche Monopol, Kamen

-

Schacht Grimberg 1/2 in Bergkamen.

Literatur

- Wilhelm Hermann, Gertrude Hermann: Die alten Zechen an der Ruhr. 4. Auflage, Verlag Karl Robert Langewiesche, Nachfolger Hans Köster KG, Königstein i. Taunus, 1994, ISBN 3-7845-6992-7

Siehe auch

- Zeche Monopol Schacht Grimberg 1/2, Bergkamen

- Zeche Monopol Schacht Grimberg 3/4, Bergkamen

Weblinks

- Offizielle Homepage der RAG (Bergwerk Ost)

- Sprengung des Förderturms "Schacht Franz" auf dem Gelände des Bergwerk Ost

- Beschreibung dieser Sehenswürdigkeit auf der Route der Industriekultur

- Beschreibung dieser Sehenswürdigkeit auf der Route der Industriekultur

- Hamm-Magazin zur Schliessung des Bergwerks Ost

Besucherzentrum und Ankerpunkte (von West nach Ost): Museum der Deutschen Binnenschifffahrt | Innenhafen Duisburg | LVR-Industriemuseum Oberhausen | Landschaftspark Duisburg-Nord | Gasometer Oberhausen | Aquarius-Wassermuseum | Villa Hügel | Nordsternpark | Welterbe Zeche Zollverein und Kokerei Zollverein | Zeche Ewald | Chemiepark Marl | Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen | Henrichshütte | Jahrhunderthalle Bochum | Umspannwerk Recklinghausen | Deutsches Bergbau-Museum | Zeche Nachtigall | Schiffshebewerk Henrichenburg | DASA | Kokerei Hansa | Zeche Zollern II/IV | Hohenhof | Freilichtmuseum Hagen | Lindenbrauerei Unna | Maximilianpark Hamm

Themenrouten (aufsteigend nach Nummern): 1. Duisburg: Stadt und Hafen | 2. Industrielle Kulturlandschaft Zollverein | 3. Duisburg: Industriekultur am Rhein | 4. Oberhausen: Industrie macht Stadt | 5. Krupp und die Stadt Essen | 6. Dortmund: Dreiklang Kohle, Stahl und Bier | 7. Industriekultur an der Lippe | 8. Erzbahn-Emscherbruch | 9. Industriekultur an Volme und Ennepe | 10. Sole, Dampf und Kohle | 11. Frühe Industrialisierung | 12. Geschichte und Gegenwart der Ruhr | 13. Auf dem Weg zur blauen Emscher | 14. Kanäle und Schifffahrt | 15. Bahnen im Revier | 16. Westfälische Bergbauroute | 17. Rheinische Bergbauroute | 18. Chemie, Glas und Energie | 19. Arbeitersiedlungen | 20. Unternehmervillen | 21. Brot, Korn und Bier | 22. Mythos Ruhrgebiet | 23. Historische Parks und Gärten | 24. Industrienatur | 25. Panoramen und Landmarken | per Rad

-

Wikimedia Foundation.