- Bohrpfahlwand

-

Eine Bohrpfahlwand ist ein Bauteil zur Sicherung eines (meist künstlichen) Geländesprungs, zum Beispiel einer Baugrube. Eine Bohrpfahlwand besteht aus vielen einzelnen bewehrten und unbewehrten Bohrpfählen aus Ortbeton.

Inhaltsverzeichnis

Herstellung

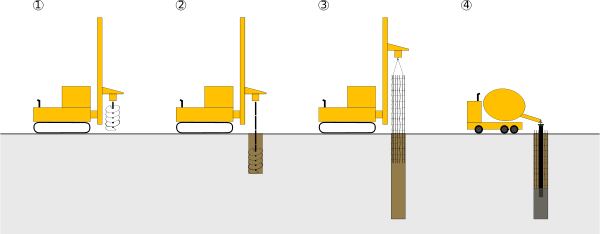

Zunächst wird mit einem geeigneten Gerät (Rotationsbohrgerät, Greifer, etc.) ein Loch mit dem Durchmesser und der Tiefe des Pfahls hergestellt (1).

Um den Verbruch des Bohrlochs zu verhindern, wird die Bohrung verrohrt ausgeführt (heute Standard) oder es kommt eine Stützflüssigkeit aus Bentonit zum Einsatz (hier gezeigt). Die Stützflüssigkeit wird laufend nachgefüllt, kompensiert den Erddruck und dichtet das Bohrloch ab. Bei anstehendem Grundwasser kann es vorkommen, dass trotz stützender Verrohrung der Boden von unten in die Bohrung eintreibt (hydraulischer Grundbruch). Um den Wasserdruck des anstehenden Grundwassers auszugleichen, kann mit Wasserauflast gebohrt werden. Das Bohrloch wird mit Wasser gefüllt. Der Wasserstand muss mindestens so hoch wie der Grundwasserstand im umliegenden Boden sein. Bei standfesten Böden (Fels) kann das Bohrloch auch unverrohrt und ungestützt ausgeführt werden. (2).

Ist die Endtiefe erreicht, wird der vorgefertigte Bewehrungskorb normalerweise in einem Stück eingehoben. Bei sehr langen Pfählen kann es auch erforderlich sein, die Pfahlbewehrung bis auf die erforderliche Länge aus mehreren Strängen zusammenzusetzen. (3).

Danach wird der Beton im Contractor-Verfahren eingefüllt: Ein Betonierrohr (Schüttrohr) wird in die Bohrung bis an den Pfahlfuß geführt. An der Unterkante tritt der Beton aus und schiebt Wasser, Schlamm und die Stützflüssigkeit nach oben. Der Betoniervorgang findet also von unten nach oben statt. So tritt keine Verunreinigung, Entmischung oder Verwässerung (Veränderung des w/z-Wertes) des Betons ein. Während des Betonierens wird die verdrängte Suspension laufend abgesaugt und recycelt, das Wasser und der Schlamm in der Bohrung laufen oben über die Bohrrohre aus. (4).

Ausführung

Nach der Anordnung der Pfähle unterscheidet man drei Arten von Bohrpfahlwänden.

Überschnittene Bohrpfahlwand

Die Überschnittene Bohrpfahlwand wird nach dem sogenannten Pilgerschrittverfahren hergestellt.

Bei dieser Ausführung ist der Achsabstand der Pfähle kleiner als der Pfahldurchmesser.

Zunächst werden die so genannten Primärpfähle (jeder zweite Pfahl) gebohrt und unbewehrt betoniert. Nach einer gewissen Aushärtzeit werden die dazwischen liegenden Pfähle (Sekundärpfähle) gebohrt, wobei die Sekundär- in die Primärpfähle einschneiden. Die Sekundärpfähle werden bewehrt ausgeführt. Der Beton der Primärpfähle darf noch nicht die volle Betonfestigkeit erreicht haben, damit er noch überbohrt werden kann.

Die überschnittene Bohrpfahlwand ist bei entsprechender Ausführung weitgehend undurchlässig gegen Grundwasser.

Tangierende Bohrpfahlwand

Bei dieser Ausführung entspricht der Achsabstand der Pfähle genau dem Pfahldurchmesser, so dass diese tangieren. Es wird ein Pfahl neben den anderen gebohrt, und alle Pfähle bewehrt ausgeführt.

Aufgelöste Bohrpfahlwand

Bei dieser Ausführung ist der Achsabstand der Pfähle größer als der Pfahldurchmesser. Zwischen den Pfählen verbleibt also ein Abstand, der meist mit Spritzbeton oder Injektionskörpern ausgefacht wird.

Statik

Die Pfähle sind im Erdreich eingespannt und wirken daher als Kragarme. Bei großen Tiefen oder hohen Lasten kann es erforderlich werden, die Bohrpfahlwand rückzuverankern. Dies geschieht mit Gurten und zumeist auch Verpressankern. Dem System wird dadurch ein (oder auch mehrere) zusätzliches bewegliches Lager hinzugefügt.

Verwendung

Bohrpfahlwände werden dort eingesetzt, wo andere (durchwegs kostengünstigere) Baugrubenverbauten aufgrund der Belastungen oder der Tiefe nicht mehr möglich sind. Ein weiterer Grund - insbesondere im innerstädtischen Bereich - für den Einsatz ist die nahezu erschütterungsfreie Herstellung und die geringe Nachgiebigkeit des Verbaus.

Wirtschaftlich interessant wird die Bohrpfahlwand, wenn sie nicht nur als temporäre Baugrubensicherung verwendet, sondern dauerhaft in die Fundierung des Gebäudes einbezogen wird. Ebenfalls bietet sie sich für dauerhafte Sicherungsmaßnahmen wie zum Beispiel Hangsicherungen oder Außenwände von Tiefgaragen an.

Siehe auch

Bodenvereisung | Bodenvernagelung | Bohrpfahlwand | Düsenstrahlverfahren | Mixed-In-Place-Verfahren | Schlitzwand | Schmalwand | Spundwand | Trägerbohlwand

Wikimedia Foundation.