- Bruno Specht

-

Bruno Specht (* 1856 oder 1857 wohl in Schweinfurt; † nach 1916) war ein deutscher Architekt.

Inhaltsverzeichnis

Leben

Specht war der Sohn des Kaufmanns und Magistratrates (Ratsherrn) Hermann Specht[1] und besuchte vom Schuljahr 1867/1868 bis 1875 das Königliche Gymnasium in Schweinfurt, wo er vermutlich auch 1875 das Abitur machte.[2]

Im Jahr 1887 heiratete Specht.[3]

In der Münchener Isarvorstadt baute er im Jahr 1888 zusammen mit August Exter in der Kohlstraße 3 und 5 die heute unter Denkmalschutz stehenden Mietshäuser im Baustil der Neorenaissance in Rohbackstein mit Hausteingliederung.

Ende der 1880er Jahre baute der Rosenheimer Baumeister Max Lutz (1850-1910) für das Kapuzinerkloster Rosenheim nach Spechts Plänen ein neues, großes Langhaus als Hauptschiff der Kirche, die am 4. Oktober 1889 eingeweiht werden konnte.[4]

In den Jahren 1889 bis 1891 wurde nach Spechts Plänen die evangelische Kirche in Bischofsgrün als neugotische Hallenkirche mit eingezogenem Chor und Turmfassade gebaut.

Nach seinen und seines Münchener Kollegen Professor August Thiersch entwickelten Plänen wurde das 1847 von Friedrich von Gärtner gebaute evangelische Bethaus in Bad Kissingen in den Jahren 1890/1891 zur heutigen Erlöserkirche umgebaut und erweitert.

In den Jahren 1892 bis 1894 baute er in Kulmbach die Basilika „Zu Unserer Lieben Frau“. Im Jahr 1896 baute er in Schweinfurt in der Bergstraße 8 eine Villa mit Ziergiebel und Turm, Ziegler und Sandsteingliederungen, für den Farbfabrikanten Carl Friedrich Gademann (1846-1910) und seine Ehefrau Franciska geb. Sattler. Auch diese Villa steht heute unter Denkmalschutz.

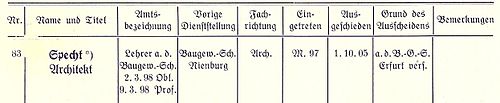

In den folgenden Jahren arbeitete Specht im staatlichen Fachschulwesen. Zunächst war er Lehrer an der Baugewerkschule in Nienburg an der Weser (1895 erwähnt). Von dort wurde er im Jahr 1897 als Lehrer an die Staatliche Baugewerkschule Breslau versetzt. Hier veröffentlichte er zahlreiche Fachschriften. In Breslau wurde er am 2. März 1898 Oberlehrer und nur eine Woche später am 9. März schon Professor. Am 1. Oktober 1905 wurde er an die Baugewerkschule Erfurt versetzt, wo er noch 1916 genannt wird.[5]

Schriften

- Bürgerhaus und Baugewerkschule. In: Deutsche Bauzeitung, 27. Jahrgang 1893, Nr. 1, Seite 2–4.

- Raumkunst. In: Deutsche Bauzeitung, 29 Jahrgang 1895, Seite 501–504[6]

- Bürgerliche Baukunst. Eine Vorbildersammlung für Schule und Praxis. Trewendt & Granier, Breslau 1902.

- Die Grenzen der künstlerischen Entwicklung an den Baugewerkschulen. In: Deutsche Bauzeitung, 39. Jahrgang 1905, Seite 310.

- Leitfaden zur architektonischen Formenlehre, für Baugewerkschüler bearbeitet. (4 Teile) 1.–3. Auflage, Trewendt & Granier, Breslau 1903/1905/1907; 4. Auflage, Dresden 1909.

- Der Wohnhausbau. In: Deutsche Bauzeitung, 44. Jahrgang 1910.

Literatur

- Gerhard Müller, Horst Weigelt, Wolfgang Zorn (Hrsg.): Handbuch der Geschichte der evangelischen Kirche in Bayern 1800–2000. EOS Verlag Erzabtei St. Ottilien, 2000, ISBN 3-83067042-7, Seite 178.

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Adressbücher 1846ff. sowie Ludwig Schubert: Verzeichniß der Bürgermeister, Räthe und Gemeindebevollmächtigten … Schweinfurt 1888. - Im Adressbuch für die königlich bayerische Stadt Schweinfurt von 1856 (Seite 38) wird ein Hermann Specht als Inhaber der Tuchwarenhandlung Georg Christoph Will (Hausnr. 337/338) genannt. (Digitalisat)

- ↑ Der Jahresbericht 1874/1875 ist nicht überliefert. Der letzte Eintrag findet sich im Jahresbericht 1873/1874. Demnach war Bruno Specht damals in der dritten Gymnasialklasse, Lebensalter 17 Jahre und 4 Monate.

- ↑ Das Findbuch des Bestandes „Stadtarchiv Schweinfurt - Hauptregistratur - Verwaltungsrepertorium III“ führt eine - allerdings in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts kassierte - Akte „Verehelichung des Architekten Bruno Specht 1887“ auf.

- ↑ Das Kapuzinerkloster Rosenheim

- ↑ Viktor Hortig, Konrad Hoppe: Die Entwicklung der Staatlichen Baugewerkschule zu Breslau. Breslau 1928, Seite 111 (Nr. 83).

- ↑ online

Kategorien:- Deutscher Architekt

- Architekt des Historismus

- Person (Schweinfurt)

- Geboren im 19. Jahrhundert

- Gestorben im 20. Jahrhundert

- Mann

Wikimedia Foundation.