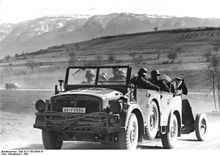

- Einheits-PKW der Wehrmacht

-

Einheits-PKW wurden, zeitlich gestaffelt von 1936 bis 1943, in den drei Varianten Leichte Einheits-PKW, Mittlere Einheits-PKW und Schwere Einheits-PKW an die Wehrmacht geliefert. Sie sollten die bis dahin von der Reichswehr und Wehrmacht beschafften zivilen Fahrzeuge durch geländegängige, den militärischen Anforderungen entsprechende Fahrzeuge ersetzen und Nachschub und Instandsetzung durch Vereinheitlichung der Teile vereinfachen. Beide Ziele wurden nicht erreicht.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Die Motorisierung der Reichswehr, sowie der Wehrmacht wurde anfänglich vor allem durch die Beschaffung militarisierter, ziviler PKW-Modelle unterschiedlicher Hersteller und Baumuster getragen. Dadurch war die Ausstattung der Wehrmacht mit Personenkraftwagen beim Beginn der offenen Aufrüstung 1935 in mehreren Belangen unzureichend. Zum einen genügten die vorhandenen Fahrzeuge in Bezug auf ihre Geländegängigkeit und Haltbarkeit den militärischen Ansprüchen nicht, zum anderen waren die Instandhaltung und die Ersatzteilversorgung durch die Vielzahl von Herstellern und Modellen, oft sogar verschiedener Entwicklungsstufen eines Modells, sehr aufwändig.

Nach der Machtergreifung der NSDAP standen die finanziellen Mittel für die Motorisierung reichlicher zur Verfügung und 1934 wurde ein Entwicklungsprogramm für Einheitsfahrgestelle angestoßen. Angestrebt wurden dabei höchstmögliche Geländegängigkeit, weitgehende Vereinheitlichung der Teile und die Anwendung neuester kraftfahrzeugtechnischer Entwicklungen, um die Fahrzeuge über einen langen Zeitraum ohne Änderungen von Teilen produzieren zu können. Geplant wurde die Entwicklung von fünf Typen:

- leichter geländegängiger Personenkraftwagen (le. gl. Pkw.)

- mittelschwerer geländegängiger Personenkraftwagen (m. gl. Pkw.)

- schwerer geländegängiger Personenkraftwagen (s. gl. Pkw.)

- leichter geländegängiger Lastkraftwagen (le. gl. Lkw.)

- mittelschwerer geländegängiger Lastkraftwagen (m. gl. Lkw.)

Für alle Typen waren vorgegeben unter anderem Allradantrieb, Einzelradaufhängung und die Verwendung einheimischer Rohstoffe im Sinne des Vierjahresplans. Wegen der geringen Leistungsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie mussten von Anfang an Abstriche bei der Vereinheitlichung der Fahrzeuge gemacht werden. Keiner der Hersteller war in der Lage, die geforderten Mengen allein zu liefern. Daher wurde die Produktion nach einheitlichen Plänen an mehrere Hersteller übergeben: BMW (Werk Eisenach), Hanomag, Stoewer, Opel (Werk Brandenburg), Ford und Auto Union (Horch und Wanderer), die wiederum einen großen Teil der Einzelteile durch Zulieferfirmen herstellen ließen. Die Motoren wurden der jeweiligen Serienproduktion der einzelnen Hersteller entnommen, waren also von vornherein nicht einheitlich. Das Fahrgestell des schweren geländegängigen PKW wurde für die leichten Panzerspähwagen Sd.Kfz. 221 bzw. Sd.Kfz. 222 ebenfalls verwendet; dort war der Motor allerdings hinten eingebaut.

Die leichten geländegängigen PKW wurden 1936 von Stoewer (R 180 Spezial) erstmals ausgeliefert, es folgten 1937 die mittleren und 1938 die schweren geländegängigen PKW. Schnell zeigten sich die Schwächen der Entwürfe – die hohen Kosten, der hohe Fertigungsaufwand und die Überlastung der Hersteller, so dass nicht genug Fahrzeuge zur Verfügung standen, um alle Planstellen zu füllen. Die Wehrmacht war weiter zu 60 % auf herkömmliche PKW, die für das Militär umgebaut wurden und die euphemistisch als „Ergänzungsfahrzeuge" bezeichneten requirierten bzw. erbeuteten Zivilwagen angewiesen – mit allen damit einhergehenden Nachteilen bezüglich Instandhaltung, Versorgung und Ausbildung. Auch die 1940 vorgenommenen Vereinfachungen an Fahrgestell und Karosserie („Typ 40" u. A. mit Wegfall der komplizierten Allradlenkung) konnten die Mängel nicht vollständig beheben. Wie Befragungen der Truppenteile ergaben, erwiesen sich die Einheits-Pkw als weitgehend untauglich für den Kriegseinsatz. Bei allen Typen wurde neben dem starken Verschleiß und der komplexen Bauweise vor allem das hohe Gewicht kritisiert, das einen entsprechend hohen Kraftstoffverbrauch zur Folge hatte und im Felde häufig zu Brüchen des Rahmens und der Radaufhängungen führte. Entsprechend wurde die Produktion der drei Typen 1942, 1943 resp. 1941 eingestellt.

Typen

Leichter geländegängiger PKW

Der leichte geländegängige PKW wurde im BMW-Werk Eisenach unter der Bezeichnung BMW 325 sowie von Hanomag (Typ 20 B) und Stoewer (Typ R 180 Spezial) gebaut. Eingesetzt wurden die Fahrzeuge als Mannschaftstransporter (Kfz. 1), für Instandsetzungstrupps (Kfz. 2/40), bei den Schallmesstrupps der aufklärenden Artillerie (Kfz. 3) und im Truppenluftschutz (Kfz. 4). Insgesamt wurden knapp 13.000 Fahrzeuge hergestellt. Von 1940 bis 1943 baute nur noch Stoewer den R 200 Spezial ohne die Allradlenkung (Typ 40). Die Wagen hatten ein Leergewicht von 1775 kg (ohne Allradlenkung 1700 kg). 90 % der Truppenteile lehnten das Fahrzeug 1942 als für den Kriegseinsatz unbrauchbar ab.

Mittelschwerer geländegängiger PKW

Der mittelschwere geländegängige PKW wurde im Opelwerk Brandenburg (nur Fahrgestelle), bei Wanderer in Siegmar-Schönau sowie bei Horch in Zwickau (beide Auto Union AG) gefertigt. Die Wehrmacht setzte sie in den Planstellen für Mannschaftstransporter (Kfz. 11, mit Zughaken: Kfz. 12, als 6-Sitzer Kfz. 21), in der Fernmeldetruppe (Kfz. 15, Kfz. 17, Kfz. 17/1) und bei der aufklärenden Artillerie (Kfz. 16 bzw. 16/1) ein. Etwa 12.000 Fahrzeuge wurden produziert. Auffälligste Änderung im Zuge der Vereinfachung 1940 war der Wegfall der mittig aufgehängten Reserveräder, was nicht nur die Karosserie einfacher machte, sondern auch mehr Platz im Innenraum schuf. Die Wagen mit V-8-Motoren von Horch (Opel: Sechszylinder-Reihenmotor) hatten ein Leergewicht von 2700 kg (als Horch-Cabriolet 3080 kg) und waren im Gegensatz zu den beiden anderen Typen anfangs nicht mit der Allradlenkung ausgestattet. 80 % der Truppen lehnten das Fahrzeug als kriegsunbrauchbar ab.

Schwerer geländegängiger PKW

Der schwere geländegängige PKW wurde unter Verwendung jeweils eigener V-8-Motoren von Horch in Zwickau und den Ford-Werken in Köln gebaut. Eingesetzt wurden sie von den Fernmeldetruppen (Kfz. 23 und 24), als Krankenkraftwagen (Kfz. 31), als Zugfahrzeug für leichte Geschütze (Kfz. 69) und Flak (Kfz. 81), als Mannschaftswagen (Kfz. 70) und als Scheinwerferwagen für die Flugabwehr (Kfz. 83). Auf dem gleichen Fahrgestell basierten außerdem der gepanzerte Mannschaftstransporter Sd.Kfz. 247 und - mit Heckmotor - die Panzerspähwagen Sd.Kfz. 221 und seine Versionen. Insgesamt wurden knapp 5000 Fahrzeuge produziert. Die Wagen hatten ein Leergewicht von 3300 kg (ohne Allradlenkung 3200 kg) Auch bei diesem Typ entfielen 1940 die Allradlenkung und die mittig angebrachten Reserveräder. Obwohl auch hier die eingangs aufgeführten Mängel auftraten und die schwere Handhabung des Fahrzeuges Kritik aufwarf, ist der schwere geländegängige PKW der gelungenste der drei Typen des Einheits-PKW-Programms.

Siehe auch

- Mercedes-Benz W 133 III/W 139/W 152

- Mercedes-Benz W 31

Literatur

- Doyle, Hilary L.; Spielberger J., Walter: Gepanzerte Radfahrzeuge des deutschen Heeres 1905–1945. (Militärfahrzeuge Bd. 4). Stuttgart 2002, S. 122–134.

- Oswald, Werner: Kraftfahrzeuge und Panzer der Reichswehr, Wehrmacht und Bundeswehr. Motorbuch Verlag, Stuttgart, 17. Auflage 2004, ISBN 3-613-02370-9

- Vorschrift D 662/4 Einheitsfahrgestell I für leichten Personenkraftwagen Typ 40, Gerätebeschreibung und Bedienungsanweisung, Berlin 1941

Wikimedia Foundation.