- Fördertonne

-

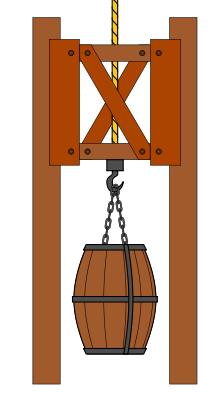

Fördertonne aus dem 19. Jahrhundert während der Förderung in einem tonnlägigen Schacht.

Fördertonne aus dem 19. Jahrhundert während der Förderung in einem tonnlägigen Schacht.

Eine Fördertonne ist ein Gefäß zur Förderung von Erz und anderen Mineralien in saigeren und tonnlägigen Schächten im mittelalterlichen und neuzeitlichen Bergbau.

Inhaltsverzeichnis

Aufbau

Die Fördertonne hat eine fassartige Form und ist, je nach spezifischem Gewicht des zu fördernden Materials, unterschiedlich groß. In einigen Bergbauregionen ähnelt die Form der Fördertonne sehr der Form des Förderkübels, allerdings ist die Fördertonne wesentlich größer.[1] Die Größe liegt zwischen 6 - 60 Kubikfuß. Welche Fördertonne verwendet wird, hängt außerdem von der Leistung der zur Verfügung stehenden Förderanlage ab. Die Tonne besteht aus einzelnen Hartholzdauben, die durch eiserne Reifen zusammengehalten werden. Zur Verstärkung werden Eisenstreben vertikal angebracht, die sich am Tonnenboden kreuzen. Die Eisenbeschläge sind so konstruiert, dass sie seitlich nicht hervorragen. Am oberen Rand der Tonne ist ein eiserner Bügel angebracht, der zum Einhängen der Schurzketten dient. Die Schurzkette wird mit einem leicht lösbaren Haken am Bügel befestigt. Der Tonnenboden ist so konstruiert, dass er geöffnet werden kann; zu diesem Zweck muss der Sicherungstift der Bodenklappe entfernt werden.

Das Leergewicht der Tonne liegt zwischen 150 und 300 Kilogramm. Je nach Größe der Tonne können Nutzlasten von 500 bis 800 Kilogramm gefördert werden. Zur Verwendung bei größeren Fördergeschwindigkeiten werden die Fördertonnen mit einem über der Tonne angebrachten Leitrahmen geführt. Der Leitrahmen gleitet zwischen seitlich an den Schachtausbauten angebrachte Spurlatten, sogenannten Leitbäumen, aus Holz.

Einsatz

Die Fördertonne wurde Untertage beladen und mittels Haspel oder Göpel bis zur Hängebank gefördert. Auf der Hängebank wurde sie von den Förderknechten entladen. Die Tonne wurde überwiegend im Erzbergbau zur vertikalen Förderung eingesetzt. Im Tunnelbau wurde sie nur für Notfälle oder zur Wasserförderung verwendet.

Für die Seilfahrt wurde sie nicht eingesetzt, da dies auf Grund der nicht reißfesten Seile zu gefährlich war. Die einzige Ausnahme war die Förderung tödlich verunglückter Bergleute. Die jeweilige Fördertonne, mit der ein Bergmann seine „letzte Fahrt“ aus der Grube gemacht hatte, wurde anschließend vernichtet. Diese Regelung lässt sich von der tiefen Frömmigkeit der Bergleute, gepaart mit dem Aberglauben, diese Fördertonne bringe Unglück für das Bergwerk ableiten.[2]

Be- und Entladung

Beladung

Die Beladung erfolgte auf der tiefsten Sohle. Dazu waren im Schacht so genannte Frösche an den Leitbäumen (Spurlatten) angebracht auf die der Leitrahmen aufsetzt. Am Füllort befand sich im Schacht eine Vertiefung, in die die leere Tonne hineinglitt und aufsetzte, bevor der Leitrahmen auf die Frösche aufsetzte. Dadurch hing die Tonne nicht im Schacht, sondern das Seil war locker und somit konnte die leere Tonne leicht abgenommen werden. Anschließend wurde die befüllte Tonne angeschlagen und in den Schacht gezogen.[3] Danach zog der Förderhaspel die Tonne zur Hängebank. Während des Hochtreibens der vollen Tonne wurde die leere Tonne dann wieder mit Erz befüllt.

Entladung

Angeschlagene Fördertonne aus dem 19. Jahrhundert an der Hängebank der Grube Samson in Sankt Andreasberg

Angeschlagene Fördertonne aus dem 19. Jahrhundert an der Hängebank der Grube Samson in Sankt Andreasberg

Zur Entladung der Fördertonne auf der Hängebank gibt es zwei Verfahren:

Das Umstürzen der Tonne erfolgt an einer schiefen Bretterwand. Dazu wird die Tonne soweit hochgezogen, bis sie über ihren Schwerpunkt an der Bretterwand anliegt. Durch Nachlassen des Förderseils kippt die Tonne seitlich und wird dadurch über die Einfüllöffnung entleert. Nach der Entleerung der Tonne wird diese dann wieder in Richtung tieftste Sohle gefördert.

Zur Bodenentleerung wird die Schachtöffnung entweder mit einer zweitürigen Falltür oder mit einer Rollbrücke verschlossen. Jede der beiden Türen besteht aus starken Bohlen, die einseitig an Scharnieren befestigt sind. Die Rollbrücke besteht ebenfalls aus Bohlen, an denen seitlich Räder angebracht sind, die sich dann auf Schienen bewegen. Beide Schachtabdeckungen sind so konstruiert, dass sie die Schachtöffnung komplett abdecken und nur eine kleine Öffnung für das Förderseil verbleibt. Über die Schachtabdeckung wird nach dem Schließen ein Förderwagen geschoben, so dass er unter der Tonne steht. Durch Herausziehen des Splintes an der Bodenklappe öffnet sich die Bodenklappe und die Tonne wird entleert. Nach der Entleerung wird die Bodenklappe wieder geschlossen, der Förderwagen weggeschoben, die Schachtabdeckung geöffnet und der Fördervorgang beginnt von neuem.

Literatur

- Emil Stöhr: Katechismus der Bergbaukunde. Lehmann & Wentzel Buchhandlung für Technik und Kunst, Wien 1875

- Franz Rziha: Lehrbuch der gesammten Tunnelbaukunst. Erster Band, Verlag von Ernst & Korn, Berlin 1867

Einzelnachweise

- ↑ Georg Agricola: Zwölf Bücher vom Berg- und Hüttenwesen. In Kommission VDI-Verlag GmbH, Berlin

- ↑ Das Oberharzer Bergwerksmuseum

- ↑ Emil Stöhr, Emil Treptow: Grundzüge der Bergbaukunde einschließlich der Aufbereitung. Spielhagen & Schurich Verlagsbuchhandlung, Wien 1892

Kategorie:- Schachtfördertechnik

Wikimedia Foundation.