- K 1820

-

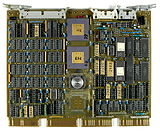

K 1822 Prototyp in den Technischen Sammlungen Dresden

K 1822 Prototyp in den Technischen Sammlungen Dresden

K 1820 war ein Arbeitsplatzrechner (Workstation). Seine genauere Bezeichnung lautete RVS (Rechnersystem mit virtuellem Speicher) K 1820 und seine Chiffre im System der Kleinrechner (SKR) der früheren Länder des RGW (Comecon) war CM 1720. Er wurde ab 1986 in der DDR vom VEB Robotron-Elektronik Dresden in Dresden entwickelt und sollte 1990 in die Serienproduktion gehen.

Der K 1820 war ein Nachbau der MicroVAX II der Firma Digital Equipment Corporation (DEC). Der Import westlicher 32-Bit-Computer in das Gebiet des RGW wurde durch das CoCom-Technologieembargo behindert. Außerdem war die CPU der MicroVAX II eines der ersten Halbleiterbauelemente, die durch den Semiconductor Chip Protection Act of 1984[1] geschützt wurde. Deshalb musste zur damaligen Zeit eine Eigenentwicklung zur Deckung des Bedarfes an moderner, auf einer 32-Bit-Architektur basierender CAD-Rechentechnik erfolgen. Nachbauten der MicroVAX II sind ebenfalls aus Ungarn (MicroSTAR 32 oder TPA-11/510)[2] und der Sowjetunion (СМ 1702)[3] bekannt.

Der K 1820 erweiterte die Reihe der DEC-VAX-kompatiblen Rechnerlinie im SKR, wobei die Modelle des K 1820 etwa 90 % der Leistung des K 1840 (RVS K 1840, kompatibel zur DEC-VAX 11/780) von Robotron erreichten. Der K 1820 war voll softwarekompatibel zum K 1840, so dass bereits entwickelte System- und Anwendersoftware genutzt werden konnte.

Der K 1820 basiert auf dem VLSI U80700-Mikroprozessorsystem, dessen 32-Bit-CPU U80701 nach dem MicroVAX-Vorbild (CPU 78032 oder DC333[4]) entwickelt wurde. Leiterplattendesign und Konstruktion folgten eigenen Entwürfen. Es bestand funktionelle und Steckkompatiblität zum Q22-Bus[5] von DEC. Zum Betrieb des K 1820 war ein VT220-kompatibles Terminal K 8941 entwickelt worden.

Der K 1820 war als leistungsfähiger CAD-Arbeitsplatzrechner für die Konstruktion mechanischer Komponenten sowie beim Schaltkreis- und Leiterplattenentwurf vorgesehen. Weiterhin sollte er als CAM-Rechner in der Fertigungsplanung und -steuerung und in der Büroautomatisierung eingesetzt werden.

Vom K 1820 wurden bis 1990 etwa 10 Funktionsmuster gebaut. Mitte 1990 wurde die Entwicklung abgebrochen, da eine wirtschaftliche Herstellung unter marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nach der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion und dem damit verbundenen Wegbrechen traditioneller Märkte in der Sowjetunion und in Osteuropa nicht mehr gegeben war.

Mindestens ein Funktionsmuster vom K 1820 befindet sich im Depot der Technischen Sammlungen Dresden.

Inhaltsverzeichnis

Hardware

Der K 1820 wurde in drei Grundvarianten ausgeführt:

- K 1821 – 19“-Einschub mit Frontblende zum Einbau in 19“-Schrank

- K 1822 – Einzelgerät als Beistellung zum Arbeitsplatz, ausgeführt mit feststehendem Sockel oder mit Fahrgestell mit den Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) 650 x 490 x 367 mm und einer Masse von etwa 65 kg

- K 1823 – geplante Variante für Betriebdatenerfassungssystem BDS

Alle Varianten hatten als Basis den 19“-Einschub KBE1, der max. 12 Logikmodule (als Steckeinheiten mit direktem Steckverbinder), die Frontbaugruppe, die Rückverdrahtungsbaugruppe, das Stromversorgungsmodul sowie bis zu acht 5,25“-Laufwerke aufnehmen konnte.

Der KBE1 konnte mit folgenden Logikmodulen bestückt werden:

- Zentrale Verarbeitungseinheit ZVE KAC20 mit folgenden Hauptbestandteilen:

- eine Verarbeitungseinheit; im Wesentlichen bestehend aus dem 32-bit-Mikroprozessor (CPU) U80701 und dem 32-bit-Gleitkommaprozessor (FPU) U80703

- eine CPU-Interfacesteuerung auf der Basis des CPU-Interface-Gate-Array (CIGA) U80709

- eine KBUS (entspricht Q-Bus von DEC)-Interfacesteuerung auf der Basis des Bus-Interface-Gate-Array (BIGA) U80711

- ein lokales Speichersubsystem mit maximal 16 MByte Speicherkapazität, davon 1 MByte direkt auf ZVE-Modul realisiert,

- eine KBUS-Mapeinrichtung, als Bestandteil des Speichersubsystems, für die Zuordnung von Adressen des KBUS-Adreßraumes zu lokalen Speicheradressen

- ein lokales E/A-Subsystem inkl. Echtzeituhr (MC146816) mit Batteriepufferung

- ein Konsolesubsystem einschließlich V.24-Schnittstelle (DIGITAL Link asynchronous receiver/transmitter DLART[6] U80707), das die Steuerung des Rechnersystems bei jedem Halt-Zustand übernimmt, die Bedienung ermöglicht und eine Selbstdiagnose realisiert

- eine Taktversorgung auf der Basis von drei Oszillator-Schaltkreisen zur Bereitstellung der systembestimmenden Takte:

- 40 MHz Systemtakt für CPU und FPU, der prozessorintern auf reale 5 MHz (CPU-Mikrozyklus: 200 ns) herabgesetzt wurde

- 32,768 kHz für Uhr und Interfacetakt

- Intervallzeitgebertakt von 614,4 kHz

- ein zentrales Steuerwerk auf der Basis von programmierbaren Logiksequenzern (PLS 82S167A oder 82105A) und programmierbaren Logik-Arrays (PLA 16L8A)

- Speichermodul MSC20

- Der Modul MSC20 hat eine Speicherkapazität von 8 MByte, realisiert mit 1-MBit DRAM-Schaltkreisen U61000 vom Zentrum Mikroelektronik Dresden (ZMD) des Kombinats Carl Zeiss Jena. In einem Rechner K 1820 können 1 oder 2 Module installiert werden. Der Datenaustausch zwischen KAC20 und MSC20 erfolgt über spezielle Steckverbindungen.

- Externspeicherkontroller PKDX2

- Der intelligente Externspeicherkontroller PKDX2 dient dem Anschluss von 5,25"-Disketten- und Festplattenspeicherlaufwerken. Das Interface ist kompatibel zum Seagate-Interface ST506/412 mit 5 Mbit/s Transferrate. Der PKDX2 wird durch einen Mikroprozessor gesteuert. Der Datenaustausch zwischen Kontroller und Hauptspeicher erfolgt über DMA. Die Kommunikation mit dem Kontroller erfolgt über das MSCP-Protokoll (Mass Storage Control Protocol). Durch die Firmware des Kontrollers werden Festplatten des Typs K 5504.50 (46,77 MByte) sowie Diskettenlaufwerke des Typs K 5601 (einseitig, 80 Spuren, 10 Sektoren. 512 Byte/Sektor) unterstützt. In einem K 1820 können ein bis zwei Module PKDX2 eingebaut werden.

- Lokalnetzkontroller RONAK

- Der RONAK realisiert den Anschluss des Rechners an das Lokalnetz ROLANET2. Das ROLANET2 hält sich vollständig an die Ethernet-Spezifikation (Koaxialkabel, Datenrate 10 MBit/s) und damit auch an den internationalen Standard ISO 802/3. In einem K 1820 können bis zu zwei RONAK eingesetzt werden.

- Multiplexer AHV16

- Der AHV16 ist ein intelligenter, durch zwei Einchip-Mikroprozessoren gesteuerter Multiplexer. Er realisiert 8 asynchrone Vollduplexkanäle, DMA-gesteuerte oder programmierte Einzelzeichenübertragung beim Senden, FIFO-Puffer (256 Zeichen) für Empfangsdaten, getrennt programmierbare Sende- und Empfangsdatenraten in einem Kanal, Anschlussmöglichkeit von Geräten mit den Interfaces V.24, V.10 oder IFSS durch Verwendung eines entsprechenden Verteilers oder Umsetzers.

- DMA-Kontroller ARV16W

- Der ARV16W ist ein universell anwendbares DMA-Interface zur direkten Übertragung von 16-Bit-Datenworten zwischen dem Hauptspeicher und einem Nutzer-E/A-Gerät. Datenausgabe (DATO) und Dateneingabe (DATI) finden nach einer DMA-Anforderung über den KBUS statt, wenn der ARV16W Busmaster ist. Das Interface arbeitet mit unsymmetrischen Signalen mit TTL-Pegel. Mit dem ARV16W sind Burst-Übertragungen (wortweise oder kontinuierlich), Byte-Adressierung und Lese-Modifiziere-Schreibe-Zyklen möglich. Durch Schalter sind die Adresse und der Vektor einstellbar. Der Anschluss des E/A-Gerätes erfolgt über zwei 37-polige D-Subminiaturbuchsen.

- Diagnosemodul DARXAT

- Stromversorgungsmodul STM 1820

- Die Stromaufnahme des K 1820 kann bei 220 V Netzspannung maximal 6 A betragen. Das Netzteil stellt die Spannungen 5 V mit max. 66 A sowie 12 V mit max. 17 A bei einer maximalen Leistung von 450 W bereit. Als Bussignale werden DCOK (Gleichspannung o.K.), POK (Netzspannung o.K.) und LTC (50 Hz Impulsspannung) erzeugt. Die drei Lüfter des Rechnergrundgerätes werden vom STM 1820 mit einer von der Umgebungstemperatur abhängigen Lüfterspannung versorgt und auf Mindestdrehzahl überwacht.

Betriebssysteme/Software

Als Betriebssysteme waren das VMS-kompatible SVP1820, der UNIX-Klon MUTOS1820 sowie das Echtzeitbetriebssystem RVSDES1800 vorgesehen. Für den K 1820 waren Compiler für Programmiersprachen C, MODULA-2, FORTRAN77/88 sowie für COBOL, LISP, PROLOG und ADA verfügbar.

Zahlreiche Anwendungsprogramme für den K 1840 sollten auch für den K 1820 verfügbar werden, wie z. B. die CAD-Software PROCAD (Vorbild: MEDUSA) oder GBS1800 (3D-CAD auf Basis GKS1800) sowie die Datenbanksoftware DABA32 (Ingres-kompatibel) oder ALLDBS (Vorbild: Oracle).

Literatur

- Dieter Walter: Geschichte des VEB Robotron-Elektronik Dresden (S.40); (PDF-Datei 1,1 MB)

- Claus Preußler, Klaus-Dieter Weise: Zusammenstellung der im VEB Kombinat Robotron produzierten Erzeugnisse der Rechentechnik, Teil 1: Rechner und Rechnersysteme (S.10); PDF-Datei 140 kB

- Autorenkollektiv: Nutzerhandbuch K 1821/K 1822. VEB Robotron-Elektronik Dresden, November 1989; (PDF-Datei 1,0 MB)

- Autorenkollektiv: Technisches Handbuch ZVE KAC20. VEB Robotron-Elektronik Dresden, Dezember 1989; (PDF-Datei 1,2 MB)

Einzelnachweise

- ↑ Semiconductor Chip Protection Act of 1984

- ↑ MicroVAX II

- ↑ СМ 1702 (in russischer Sprache)

- ↑ DEC-Mikroprozessor CPU 78032 oder DC333

- ↑ DEC-Q-Bus

- ↑ US-Patent US4933845 A: Reconfigurable bus, Digital Equipment Corporation

Weblinks

Wikimedia Foundation.